抄録分析が拓く、データドリブンな医師理解|MDMD2025Autumnレポート

医師との面談時間が限られるいま、接点の“量”より“質”が問われています。2025年10月29日に開催された「Medinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Autumn」では、学会抄録の自然言語をAIで読み解き、医師個人の関心や臨床実態を可視化する「抄録分析」が紹介されました。本稿では、株式会社医薬情報ネット 笹木雄剛の講演内容をもとに、実務での活用ポイントをレポートします。

医師理解の焦点は「施設」から「個人」へ

従来、医師のデータ分析は施設単位で行われることが中心でした。一方、技術の進化とデータの多様化により、医師一人ひとりの行動や思考に焦点を当てた「医師個人の理解」へと重心が移りつつあります。

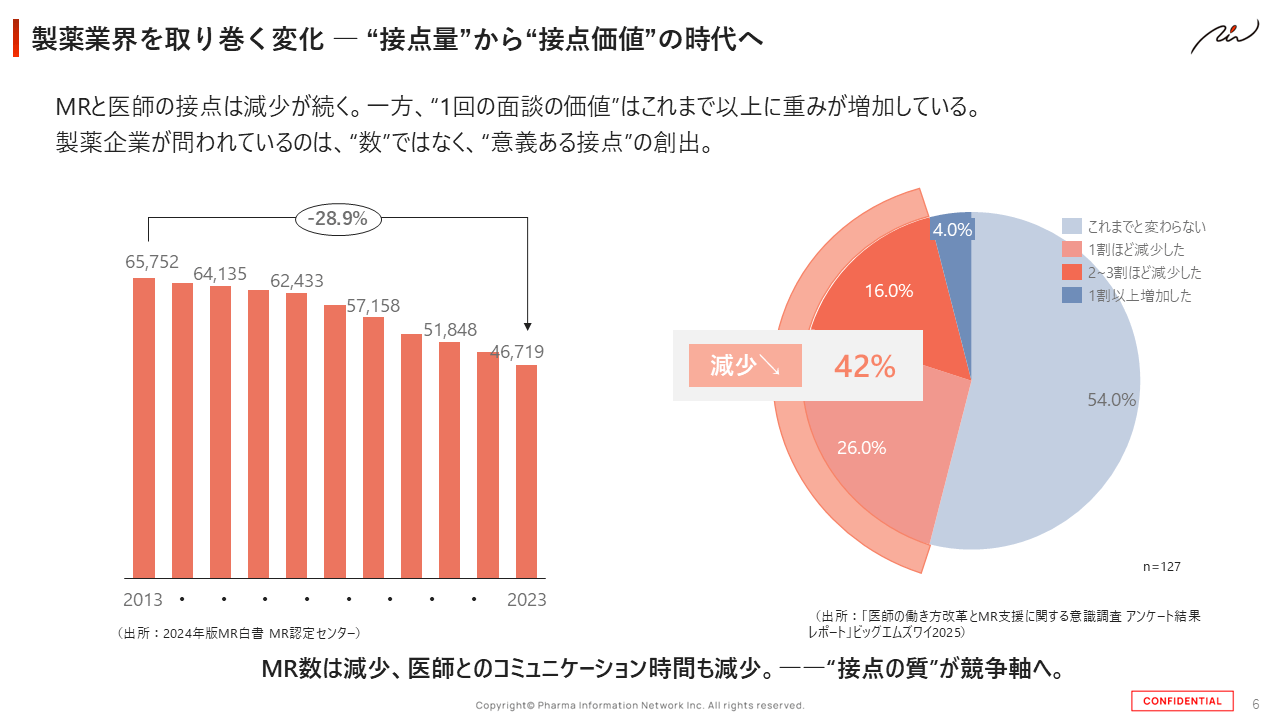

背景には、MRと医師の接点減少があります。調査によると、MR数は過去10年間で約3割減少1)し、42%の製薬企業が「医師との面談機会が減った」と回答2)しています。1回の面談にどれだけ意味のある対話を生み出せるか、「接点の質」が競争力を左右しています。

質を高めるカギが、医師の臨床課題や関心領域を深く理解することです。どの疾患に注力し、どの研究テーマに関心を寄せ、薬剤や治療法をどう評価しているのか。医師一人ひとりの「思考」「行動」「関心領域」をデータで把握することが、コミュニケーション設計の出発点です。

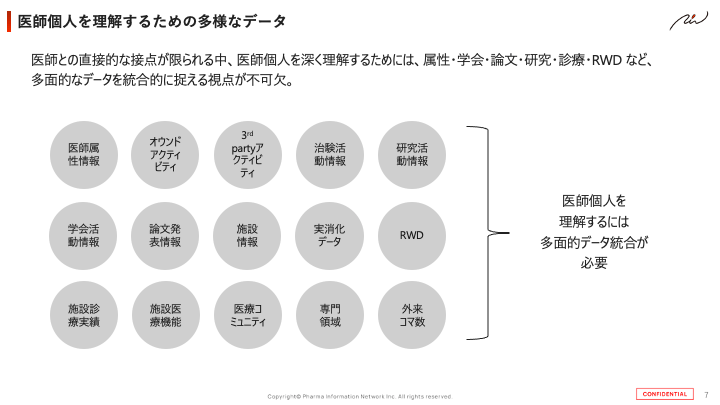

重要なのは単一のデータではなく、多面的なデータ活用です。「学会情報」「論文情報」「診療実績」「リアルワールドデータ」「デジタル行動データ」などを医師単位で組み合わせることが、医師の解像度向上につながります。

医師データ活用を阻む「組織の壁」

一方で、多くの製薬企業では「データ人材の不足」「個人データの欠落」「部門間の分断」といった課題に直面しています。Medinewの調査(2024年)によると、約6割の企業が「顧客個人に紐づく客観的なデータが不足している」と回答。マーケティング部門、営業推進部門、メディカル部門それぞれが異なるデータを持ちながら統合しきれていない現状が明らかになりました。

マーケティング部門:医師の興味・関心を把握するための情報が不足し、ターゲティングのロジックが曖昧になりがち

営業推進部門:医師との面談機会が減る中で、営業につながるインサイトやROI(投資利益率)の説明に苦戦

メディカル部門:研究協力医の特定や競合薬剤に対する医師の評価把握が難しい

この分断を越えるには、属性・学会・論文・臨床実績・研究テーマに加え、人間関係や評価傾向といった暗黙知も医師単位で束ねる統合構造が不可欠と考えます。

医師の行動と関心を立体的に捉えることで、より深いインサイト把握が可能になるでしょう。

医師個人の解像度を高める学会・論文データ

講演では、国内外約1,400学会の抄録・プログラム情報をデータ化した「学会情報データベース」、MEDLINEやJ-STAGEから日本人医師の英語/日本語論文のみを抽出した「論文情報データベース」が紹介されました。

発表者・演題・セッション・共著者、著者順・所属・書誌情報などをデータ化し、「誰が/どの施設で/何を/誰と」発表したかを時系列にたどることが可能です。

これらのデータは「医師個人を理解するためのファクトデータ」として、新サービス「抄録分析」の基盤になっています。

抄録分析で医師の臨床傾向を引き出す

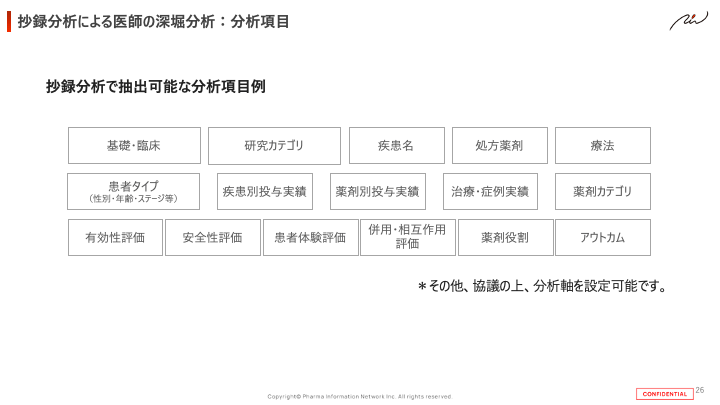

「抄録分析」は、大規模言語モデル(LLM)を活用し学会や論文の抄録本文を自然言語解析する新しいアプローチです。従来の演題名や発表者情報といった構造化データだけでは難しかった医師の研究テーマや臨床的関心、薬剤に対する評価などを抽出します。

たとえば、抄録本文から症例数や患者背景を解析することで、その医師の治療実績を推測します。治療で使用した薬剤、薬剤に対する評価(ポジティブ/ネガティブ)を抽出することも可能です。

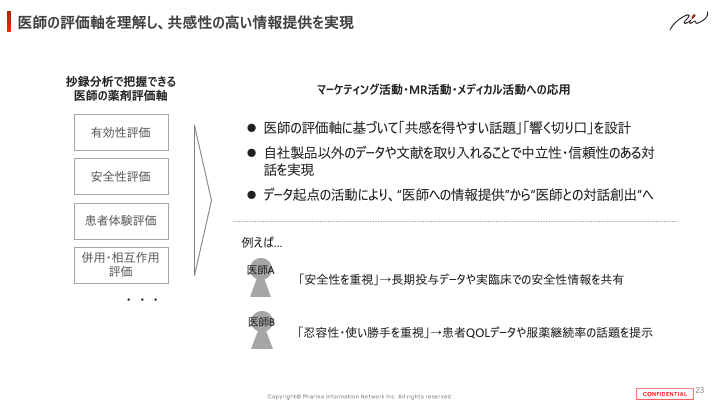

これらの情報を医師単位で集約すると、「安全性を重視」「忍容性・使い勝手を重視」など評価軸の傾向が浮かび上がります。例えば、「安全性を重視する医師」には長期投与データや実臨床での安全性情報を提示し、「使い勝手や忍容性を重視する医師」にはQOLデータや服薬継続率に関する話題を提供するといった応用が可能です。医師の臨床傾向に基づいてコミュニケーションテーマを設計することで、医師の関心に沿った共感性の高い情報提供を実現します。

感覚からデータへ。医師の「解像度」を上げ、質の高い情報提供を

接点が限られる時代だからこそ、経験や感覚ではなく、データで医師を理解する重要性が増しています。抄録分析は、医師視点のインサイト把握を強化し、戦略立案の精度向上、適切なメッセージを届ける施策設計、医師の臨床実態や競合状況の把握など、マーケティング活動、セールス活動、メディカル活動の価値を高める実務的なアプローチです。医師の「解像度」を上げる取り組みは、これからの製薬ビジネスにおける重要な基盤となっていくでしょう。

<出典>※2025.11.5閲覧

1)公益財団法人MR認定センター, 「2024年版MR白書」(https://www.mre.or.jp/files/co/page/attachment221201/mre_info/Investigation/whitepaper/2024/2024hakusyo31.pdf)

2)株式会社ビッグエムズワイ, 「医師の働き方改革とMR支援に関する意識調査 アンケート結果レポート」(https://www.medinew.jp/articles/marketing/marketing-strategy/pr-bmy-surveyreport)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)