製薬業界の“当たり前”を問い直す-真のオムニチャネル実現に向けた参加型ワークショップ|MDMD2025 Summerレポート

2025年6月に開催されたMedinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summerでは、初となる聴衆参加型のワークショップを開催。他業界の成功事例から学ぶ特別講演、製薬企業や医療機器メーカーでオムニチャネル推進に取り組む担当者らによるグループワークや、パネルディスカッションなどを通して、製薬業界の現状と課題、そして今後の方向性について活発な議論や交流が行われました。本記事では、その様子をレポートします。

- コロナ禍が変えた製薬企業のデジタル戦略と現在の課題

- 製薬業界のオムニチャネル戦略は10年間で進化したか?

- 真の顧客中心アプローチへの転換が急務

- 他業界から学ぶオムニチャネル戦略。成功の秘訣とは?

- オムニチャネル推進に必要な4つの視点

- 製薬業界が直面する5つの壁

- 他業界の成功事例:ポイントは顧客視点での体験設計

- パネルディスカション:現場が抱える課題と解決の方向性

- MRを主軸としたデジタルチャネル活用の課題

- MRが直接訪問できない医師への対応策

- データ活用を見据えたデータ基盤強化

- チャネル効果判定の課題

- 生成AI活用の課題と可能性

- One to Oneマーケティングのコンテンツ課題

- 組織連携と体制構築の課題

- 業界の「当たり前」を問い直し、真のオムニチャネルの実現を

コロナ禍が変えた製薬企業のデジタル戦略と現在の課題

コーディネーターを務めたユーシービージャパン株式会社 免疫・炎症事業部 マーケティング部長の川野清伸氏は、製薬業界のオムニチャネル戦略の現状についてアンケート結果を交えながら問題提起を行いました。

製薬業界のオムニチャネル戦略は10年間で進化したか?

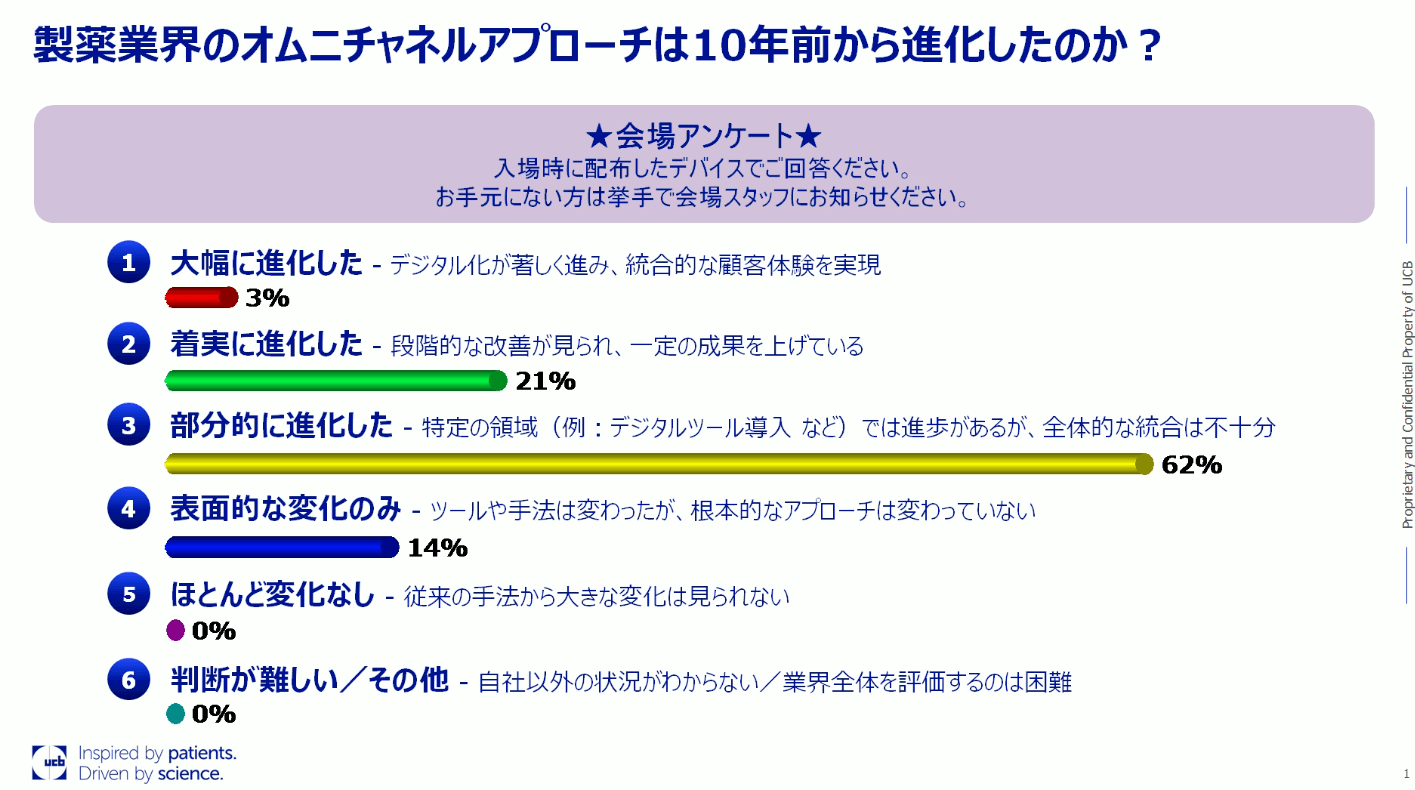

ワークショップの冒頭で参加者に対し実施されたリアルタイムアンケートでは、「製薬業界のオムニチャネルアプローチは10年前から進化したのか?」という問いに対し、大幅または着実に進化したとする回答は合わせて2割強に留まりました。この結果について川野氏は「10年前と議論していることがあまり変わっていない。課題が変わっていないことそのものが問題である」と指摘しました。

真の顧客中心アプローチへの転換が急務

川野氏は顧客体験を起点としたオムニチャネル戦略が普及しない要因として、組織体制とガバナンス、人材・文化、データ基盤、テクノロジー、リスクと規制といった業界特有の壁を挙げました。

特に根本的な問題として「顧客中心と言いつつ、自然と、自社のメッセージややりたいことを中心に考えがちではないか」と指摘。真の顧客中心アプローチへの転換を模索することが重要であることを強調しました。

その上で、会社内・業界内で閉じこもりがちな現状を打破するという本ワークショップの意義を説き、業界特有の規制や既存ビジネスモデルに縛られない発想の促進、従来の枠を超えた学びの推進、オムニチャネルの本質的な目的の見直しをゴールとして、参加者と目線合わせを行いました。

他業界から学ぶオムニチャネル戦略。成功の秘訣とは?

特別講演では、株式会社やる気スイッチグループ 執行役員 事業ディベロップメント本部長 兼 企画戦略室長、クロス・アンブレラ 代表社員、日本オムニチャネル協会 推進リーダーの亀卦川篤氏が登壇しました。

亀卦川氏は、凸版印刷株式会社(現TOPPAN株式会社)に32年間勤務し、営業・販促・プロモーション企画・マーケティングなど幅広い業務に従事し、デジタルマーケティングの草創期から第一線で活躍してきた実績を有します。

亀卦川氏は冒頭で「医療・製薬業界の方とマーケティングの議論をすると、必ず最初に言われるのが『それはうちの業界だと難しい』という言葉です。この思考停止をまずは脱却しましょう」と述べ、業界の枠を超えた視点が重要だと述べました。

オムニチャネル推進に必要な4つの視点

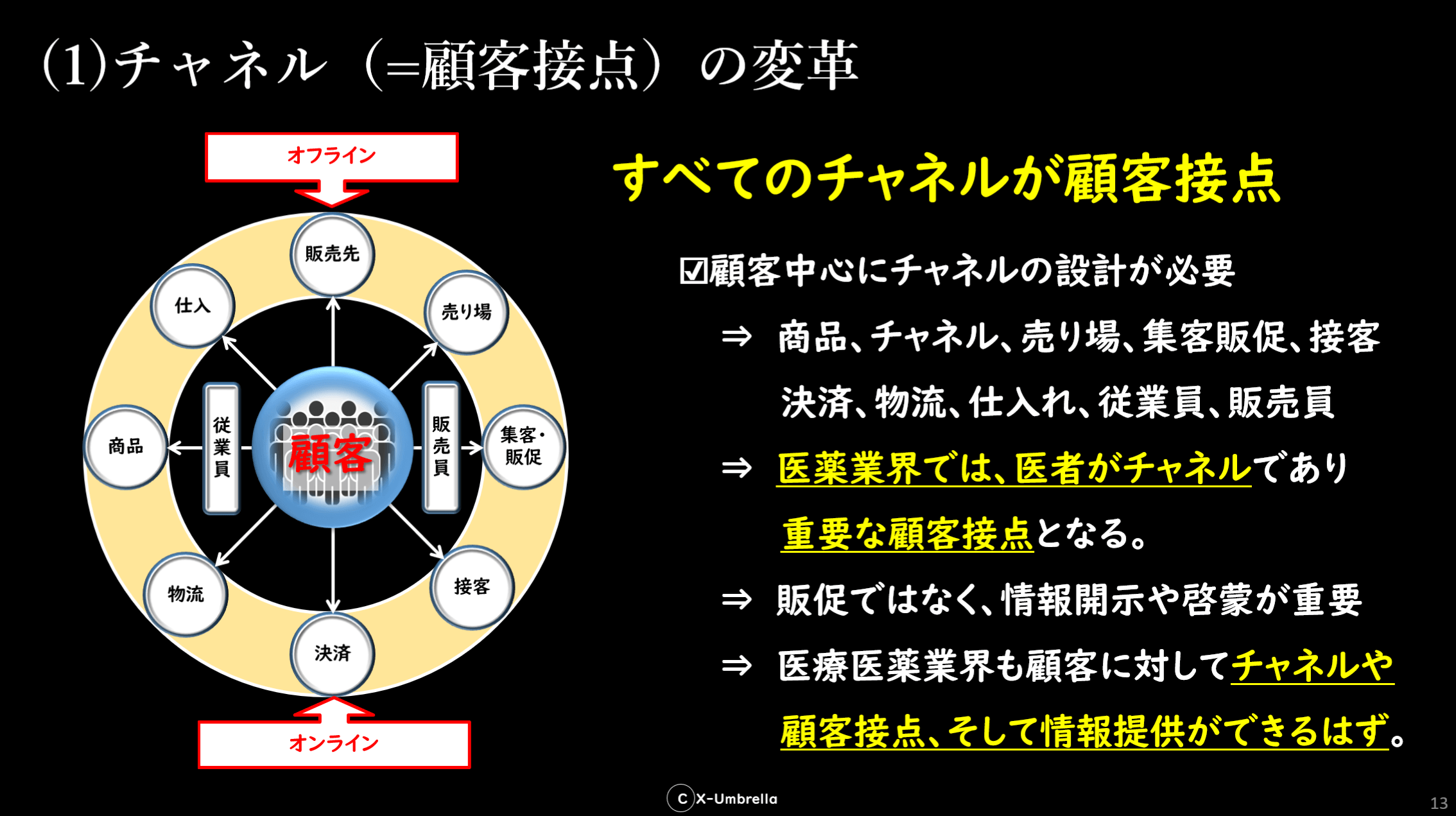

亀卦川氏は、オムニチャネル戦略の本質を実現するには「チャネル(=顧客接点)の変革」「プラットフォームの変革」「データと効果」「BX(ビジネストランスフォーメーション)を起点としたDX」の4つの視点が必要であると説明します。

まず「チャネルの変革」では、MRによる訪問、Web、SNS、問い合わせ、物流、パッケージまで、顧客との接点となるあらゆる要素を意識し、心地よい記憶を残すことがブランド価値の向上につながると説明しました。医療業界では医師がチャネルであり重要な最終顧客との接点となるものの、これまでのように医師を中心とした決まった情報提供の型に捉われず、製薬企業が生活者や患者とどのように接点を持ち、情報を提供できるかを改めて見直す必要があると指摘しました。

「プラットフォームの変革」では、チャネルごとの施策を単発で実施するのではなく、その裏側で仕組みづくりを行い、一貫したプロセス設計を行うことが求められます。商品流通のオペレーションだけでなく、患者・医師・薬局・卸の一連の体験をマネジメントする「カスタマーバリューチェーン」として捉え、仕掛け(体験設計)と仕組み(運用設計)の両輪を整えることが鍵になります。

「データと効果」については、戦略のないデータ収集はむしろリスクになるとし、収集目的や活用方法を明確にした上でデータを扱うべきだと述べました。加えて、亀卦川氏は「データやデジタルを活用すること自体が目的化すると、競合他社との“同質化”を招く」と指摘。こうした中で差別化をするためには、ツールそのものではなく、「誰に、どんな意図で届けるか」という戦略そのものであり、そこに企業独自の意志と解釈を込めることが必要だと述べました。

最後の「BXを起点としたDX」では、デジタルツールの導入だけでなく、営業プロセスや組織体制、業務フローなど会社全体の仕組みを顧客中心に変革することが必要であり、表面的なデジタル化では変革は実現できないと訴えました。

製薬業界が直面する5つの壁

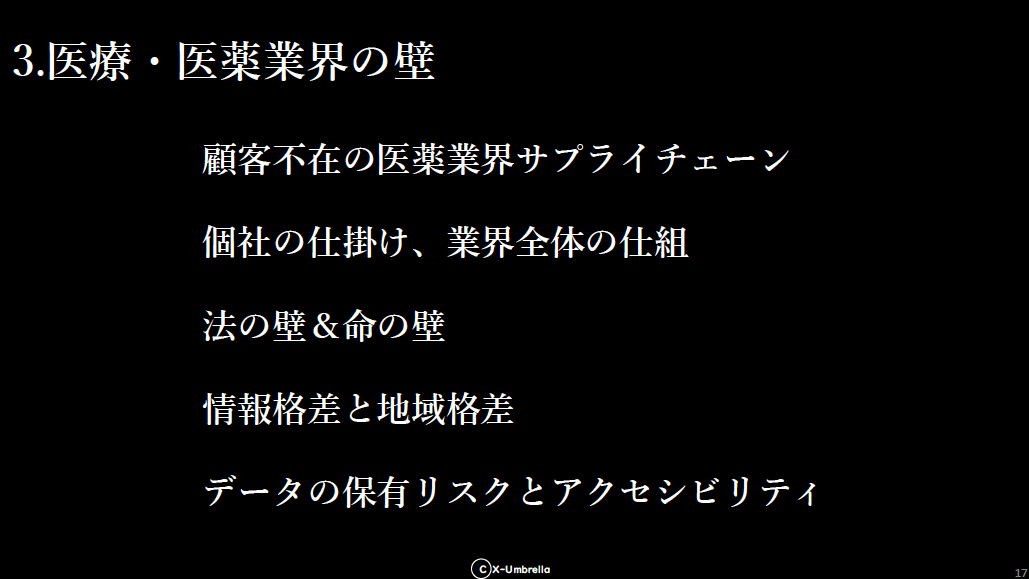

亀卦川氏は「医療・製薬業界がオムニチャネルを推進する上で、無意識のうちに自らに課している『壁』がある」と述べ、次の5つを挙げました。

これらの壁に直面するなかで、亀卦川氏は「今ある常識を一度解放し、生活者の立場から見直すことで、新たなアプローチの可能性が開ける」と語り、業界を超えた視点での思考転換を呼びかけました。

他業界の成功事例:ポイントは顧客視点での体験設計

講演では、オムニチャネルを顧客視点で実践している他業界の事例が紹介されました。共通するのは、企業側の都合ではなく、顧客の行動や気持ちに寄り添って接点や体験を設計している点です。

登山アプリ「YAMAP」は、登山という体験の中で、アナログでは不可能だった顧客の期待を超えるサービスを提供しています。登山者が本当に必要とする情報や機能を現場の声から捉え、「どのブランドを選ぶか」ではなく「これがなければ困る」という存在として利用者の生活に溶け込んでいます。

P&Gの「Lumi by Pampers」では、商品の売り込みではなく、生活者の不安や困りごとをデジタルで解消することを目的としています。子育てという顧客の不安や悩みを解決する機能を提供することで、P&Gという企業ブランドと今後の長期的なライフステージエンゲージメントを実現しています。

アダストリアが展開する「STAFF BOARD」は、販売スタッフが自身のコーディネートや着用感を発信し、それを見た顧客が店舗に行かずとも購買判断できる仕組みです。製造者や商品マーケティング主導ではなく、スタッフという生活者目線の接点を通じて、購買体験に安心と納得を加えています。

医療・医薬業界には、法規制や業界構造、既成概念といった“壁”が存在し、それが思考停止を招きがちです。亀卦川氏は、「今は規制に守られているように見える業界でも、ディスラプター(破壊的イノベーター)が突如登場し、既存の構造を一気に変えてしまう可能性がある」と警鐘を鳴らします。そうした変化に備えるためにも、異業種の知見を取り入れた対話や連携の重要性を強調しました。

パネルディスカション:現場が抱える課題と解決の方向性

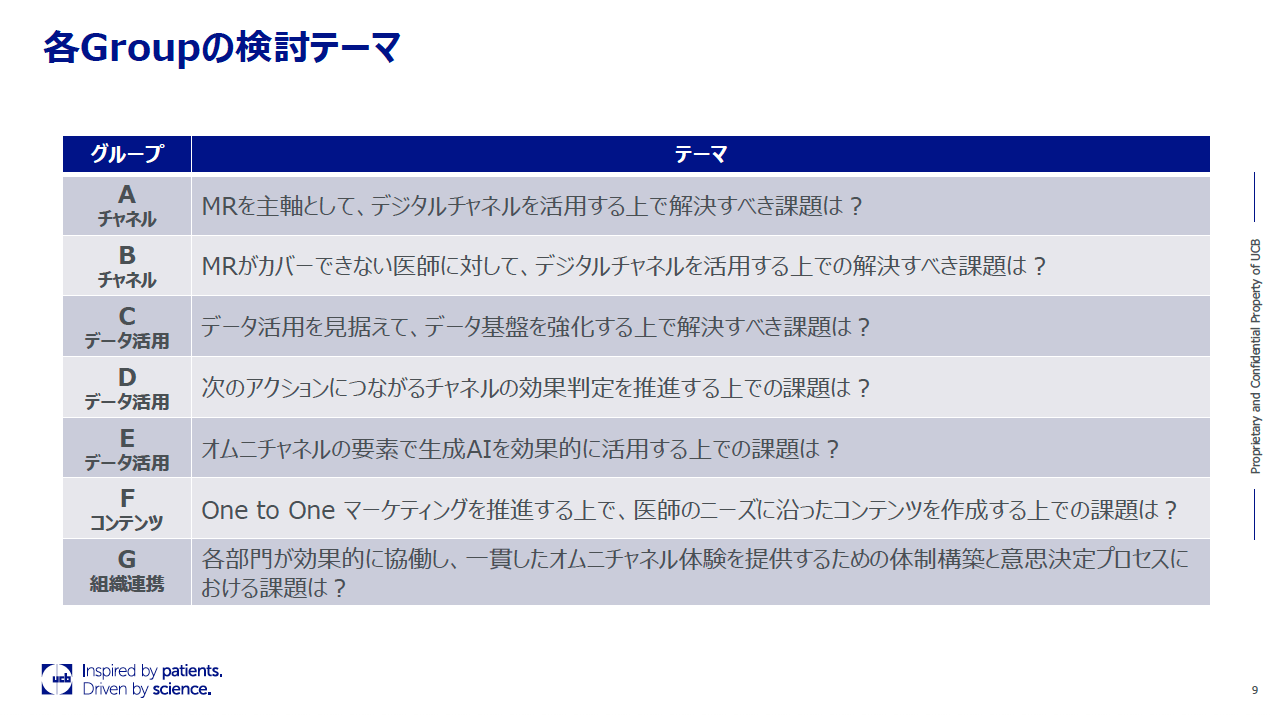

会場参加者で実施されたグループワークでは、A〜Gの7つのテーマに分かれて議論が展開されました。各テーマで挙げられた課題について4名のパネリストから共有され、その解決策についてディスカッションが行われました。

<パネリスト>

- 寺田幸司氏(武田薬品工業株式会社 ジャパンファーマビジネスユニット 第二事業部 血漿分画製剤マーケティング統括部 ヘッド)

- 安達佳彦氏(グラクソ・スミスクライン株式会社 マーケティング シニアブランドマネジャー)

- 鈴木美香氏(MSD株式会社 オンコロジーユニット オムニチャネルスペシャリスト アソシエイトディレクター)

- 平澤崇氏(サノフィ株式会社 希少疾患フランチャイズ マーケティングリード)

MRを主軸としたデジタルチャネル活用の課題

鈴木氏:MRを主軸としたデジタルチャネル活用で最も大きな課題は、MRのデジタルリテラシーについてです。若手MRはリテラシーを持っていても、それが自分たちのビジネスにどれほど有用なのかという知識が不足していることもあります。

また、本社からデジタルコンテンツが配信されても、MRがどう活用すべきかわからない状況があります。これは部門によって捉え方が異なることや、連携の障壁も要因です。

さらに、デジタルツールの使いにくさやデバイスのスペック不足も課題で、CRMはMRが使いやすい仕様になっているか、そのほかアプリが落ちてしまうといった技術的な問題も挙げられました。

MRを一人の顧客と捉えて設計するジャーニーの中で、オムニチャネルをどう活用してもらえるかを考慮することが重要なポイントだと思います。

安達氏:我々のグループでも、MRが知っている顧客情報と本社側の情報にギャップがあることが大きな課題として挙げられました。MRは医師のことをよく知っているのに、本社の持つ情報がMRにとって受け入れがたいものになってしまう。この解決には、MRの面談記録を詳細に把握したりするなど、同じ情報を共有することが第一歩だと考えています。

亀卦川氏:ツールを使ってもらうには、現場を巻き込んで一緒に作る姿勢が欠かせません。現場の声を取り入れずに作られた仕組みは、使われずに終わってしまうことが多い。だからこそ、早い段階で現場の人を巻き込み、当事者として関わってもらうことが重要です。

MRが直接訪問できない医師への対応策

鈴木氏:MRが直接訪問できない医師に対するデジタルアプローチでは、まず顧客情報の不足が根本的な問題です。接点がない、メールアドレスが取得できない、先生がどういった情報提供のスタイルを希望されているのかなどがわからないといった課題があります。どの先生にデジタルで情報提供をおこなうのか、どの先生にMRが直接訪問するかの判断や、デジタル施策の選択も課題です。

また、デジタルで情報提供できる率の限界や、サードパーティー配信時の情報取得の断続性も課題とみています。リーチできる範囲での最適化・最大化が目指すところなのではないかとグループの参加者からは意見がでていました。

平澤氏:医師の「医師としての活動」に関するデータのみならず、「人としての活動」のデータも加えることができれば、オムニチャネル活動を加速できるのではと思っています。例えば医師向けのプラットフォームなどで見られる不動産投資のコンテンツにどの医師がクリックしているかといった情報を医師の嗜好の情報として活用できるようになれば、デジタルチャネルをより効果的に使えるのではないでしょうか。

データ活用を見据えたデータ基盤強化

平澤氏:データ基盤強化の課題として、リソース不足、人材育成面の不足、テクノロジーリテラシーの向上の遅れ、アクセス面・セキュリティ面の問題、情報の所在不明といった課題が出ました。どの会社も同様の問題を抱えていると思います。

解決には優先順位づけと、エバンジェリストのような牽引役や、強力なDX部署が各部門を横断して課題に取り組む体制が必要ではないかと感じています。

チャネル効果判定の課題

寺田氏:最も大きな課題は、何をもって成果とするかという指標の設定です。チャネルが複雑に絡み合っているため、一つの要因だけで結果が決まるわけではなく、KPIやKGIの設定根拠が乏しくなってしまいます。こうした状況下で、オープンマインドでディスカッションできる組織文化が必要だと考えています。

平澤氏:私の経験では、チャネル全体の「量」と処方の相関は見えるものの、それを個別の施策に分解すると傾向がつかみにくくなるのが実情です。そこで、AIを活用した分析などを用いることで、チャネルの組み合わせによる効果や例外的な反応などを見つけやすくなります。こうした分析を取り入れることで、チャネル効果の判定をもう一段進化させられると感じています。

生成AI活用の課題と可能性

川野氏:生成AIの活用状況について、2024年に実施したMedinewの調査によると製薬企業勤務の方の使用率は73%という結果でしたが、使用している内容には差があります。限定されたツールや機能しか使えない場合も多いため、個人でAIを活用している人との間に活用レベルの差が生じているようです。

安達氏:オムニチャネルやAIツールについて、目的を明確にせずに闇雲に取り組んでしまっている面があります。何を達成したいかのディスカッションが不足していることが課題だと感じています。

One to Oneマーケティングのコンテンツ課題

平澤氏:One to Oneマーケティングでは、パーソナライズの難しさが課題となっています。コンテンツ不足、マッピング整理不備、MRの活用不足、データ活用の課題、コストやコンプライアンスの問題、医師のニーズの複雑化、グローバルと日本の違いなどさまざまな問題があり、各所で進展が阻まれています。

解決策としては、AI分析によって有効な組み合わせを見つけることが有効だと考えています。例えば「このタイプの医師にはこのスライドとこのスライドの組み合わせが効果的」といったAI分析による最適化でOne to Oneの実現が期待できます。

組織連携と体制構築の課題

会場:組織連携では、リードファンクションが定まらない、専門部門化されていない、各部門が見ている像が違うといった課題があります。目標設定が曖昧なためKPIもずれ、分析する人は技術的なことはできても「それをやってどうするのか」という目的が不明確になってしまいます。

また、MRのアポイント取得が困難な中で、アポイント数をKPIとしている企業では空打ち(架空の訪問報告)が発生し、正確なデータ分析を阻害している問題もあります。

寺田氏:戦略を実現するためのデジタルやオムニチャネルであるべきで、組織も戦略に従う必要があります。トップマネジメントのコミットメントから組織文化が醸成され、自分たちが何を成し遂げたいかのコンテキストが理解されることが重要です。それなくして変革は困難だと感じています。

業界の「当たり前」を問い直し、真のオムニチャネルの実現を

製薬業界におけるオムニチャネル戦略は、過去10年で一定の進展を見せたものの、真の顧客中心を達成するには多くの課題が残されています。

本ワークショップでは、これらの課題を乗り越えるには、部門や従来の発想の壁を越え、顧客視点で再設計する姿勢が不可欠であることが共有されました。法規制や業界構造に守られてきたこの業界も、ディスラプターの登場によって、構造が一気に変わるリスクは十分にあります。

川野氏は「どんなに技術を導入しても、視点が変わらなければ空回りしてしまう。だからこそ、誰に・何を・どう届けるかという本質から問い直すことが、業界の前進につながる」と語り、ワークショップを締めくくりました。

.png&w=640&q=75)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)