情報から「意味」へ。製薬マーケティングの新たな役割|MDMD2025 Summerレポート

2025年6月4日に開催されたMedinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summer。基調講演「医療の質を共に高める-医療現場と製薬企業の関係性深化」では、アキュリスファーマ株式会社 代表取締役社長 谷垣 任優氏が登壇し、がん研究会有明病院 呼吸器内科 副医長、一般社団法人正しい医療知識を広める会 次富 亮輔氏とのパネルディスカッションが行われました。株式会社医薬情報ネット代表取締役 笹木雄剛がモデレーターを務め、デジタル時代における医療現場と製薬企業の関係性深化について語られた講演内容をご紹介します。

情報格差の解消と医師ニーズの変化に対応するマーケティングとは

谷垣氏は講演の冒頭で、製薬業界を取り巻く環境と医師ニーズの変化について指摘しました。

情報独占の時代から情報過多時代へ

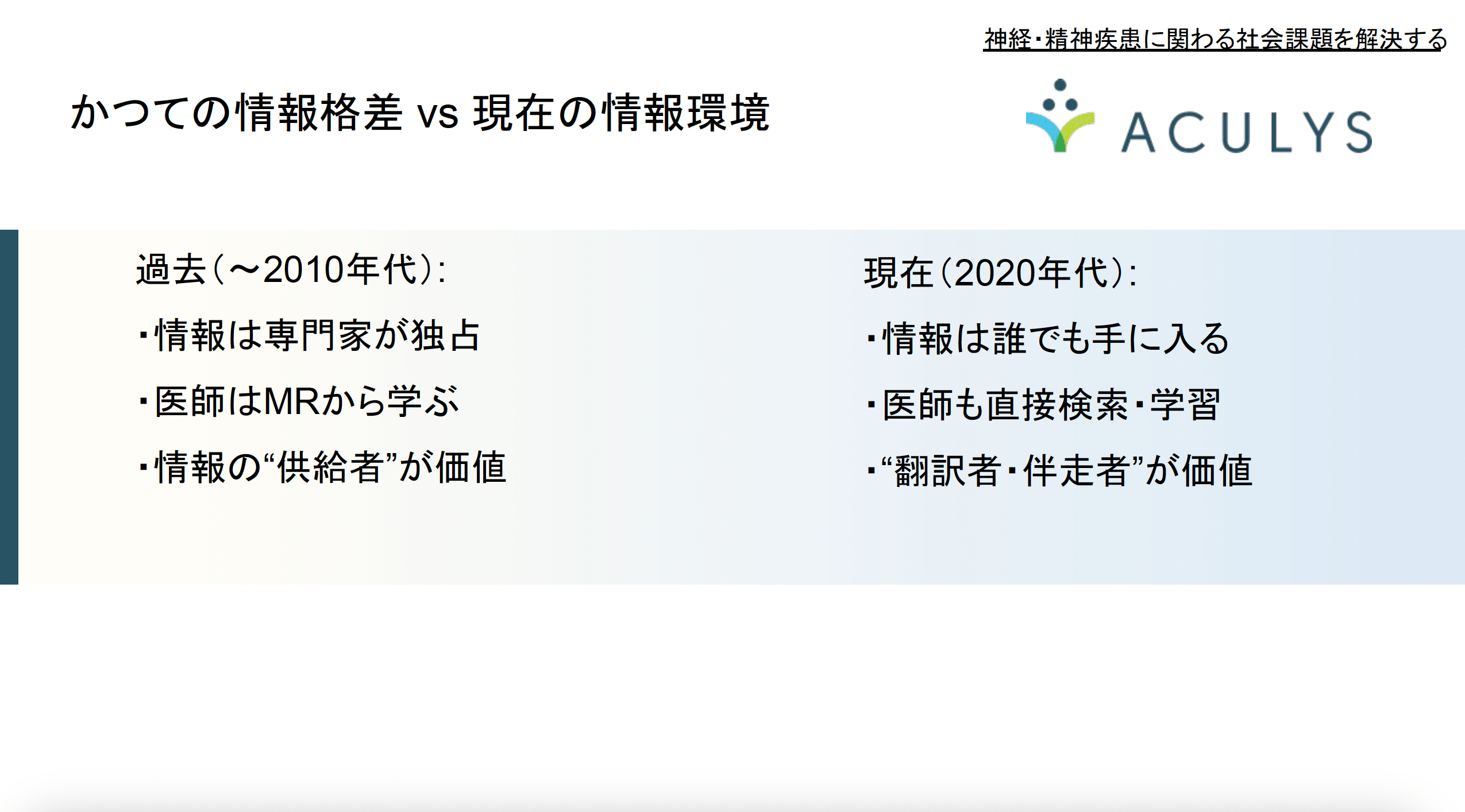

2010年代までは、情報は専門家が独占していることが当たり前で、医師は医薬品については製薬企業のMRから学ぶことが主流でした。この時代においては、情報の「供給者」として製薬企業に大きな価値がありました。

しかし、2020年代に入ると状況は一変します。現在では、情報は誰でも手に入れることができ、医師も直接検索や学習を行うようになりました。AIに質問すればさまざまな情報をまとめて提供してくれる時代となり、従来の情報提供モデルは通用しなくなったのです。

この変化により、「単に情報を持っていること」だけの価値は大幅に低下したといえます。谷垣氏は「情報が希少だった時代は終わった」と述べ、医師も患者も情報にアクセスできる現在において、製薬マーケティングの役割を根本的に見直す必要性を強調しました。

医師が求めているのは情報ではなく「意味」

このような情報環境の変化を受けて、医療現場で働く医師のニーズも大きく変わってきています。谷垣氏は、今の医師が求めているのは「情報」ではなく「意味」であると指摘します。

具体例として、「薬剤の有効性は理解できる。では具体的にどのように使用すればいいのか」「自分が担当する患者に適用できるかどうか判断に迷う」「地域の採用状況はどうか」といった医師の実際の疑問を挙げました。

谷垣氏は、これらの疑問に対しては、単純な製品情報の提供ではなく、医師の具体的な「問い」に答えることが重要だと話します。情報過多の時代において、製薬企業は単に情報を提供するだけでなく、医師や患者が持つ複雑な情報を整理し、それぞれの状況に応じて意味のある形に変換する「情報の翻訳者」としての役割を担う必要があります。谷垣氏は「医師や患者の問いに寄り添い、彼らが真に必要とする答えを提供するマーケティングへと進化することが求められている」と見解を示しました。

マーケティング再定義の3つの視点

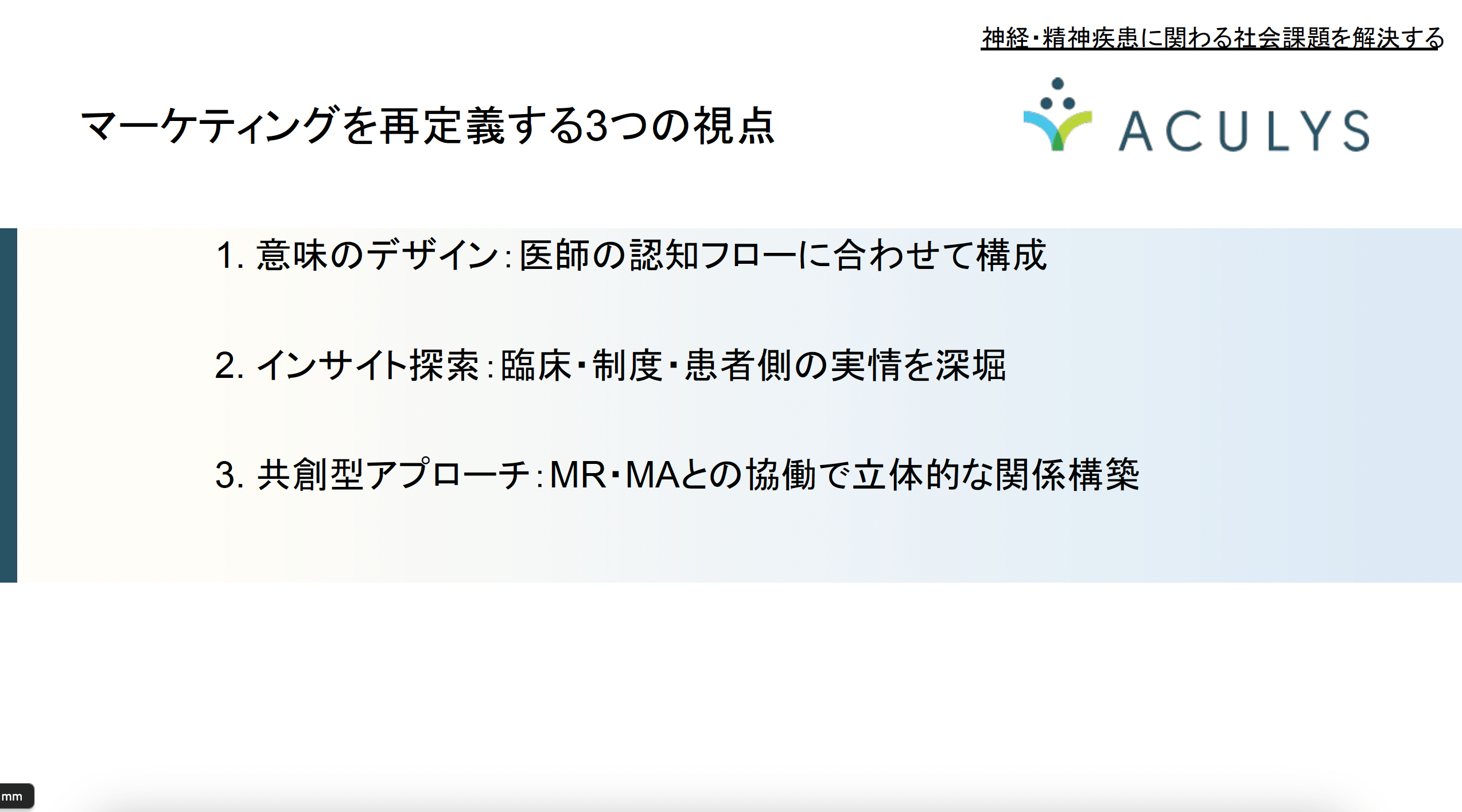

変化する時代に対応するマーケティングを再定義する方向性として、3つの重要な視点が示されました。

1つ目は「意味のデザイン」です。医師の認知フローに合わせて、情報を構成することが求められます。

2つ目は「インサイト探索」。臨床面、制度面、患者側の実情を深く掘り下げることが重要です。

3つ目は「共創型アプローチ」が挙げられました。谷垣氏は、MRとMAの区別について疑問を呈し、両者の機能を統合した新たなアプローチの必要性を示唆しました。

製薬業界では厳しい規制の下、情報提供活動もさまざまな制約を受けています。しかし、医師や患者が真に求める情報を提供するためには、現在のルールを見直していくことも必要ではないかと谷垣氏は指摘しました。

パネルディスカッション:医師が望む製薬企業とのパートナーシップとは

パネルディスカッションでは、次富氏から医療現場で働く医師として意見が寄せられました。「日常的に多数のアポイントの依頼を受ける中、製品紹介や担当変更の挨拶といった内容では医師の関心を引くことが難しい」とした上で、製薬企業の情報提供のあり方について意見が交わされました。

「学術的ニーズに応えた情報」や「医師同士のつながり」の提供に大きな価値

次富氏は、製薬企業からあると嬉しい情報提供として「検索してもヒットしない製薬企業しか持っていない情報」や「講演会での医師とのつながり提供」を挙げました。

「自分が知らないことや、検索しても引っかからず、製薬企業しか持っていないであろう情報をリクエストした場合には、出せる情報、出せない情報がある中で、できる限りニーズに応えようと迅速に対応してもらえる」と製薬企業の姿勢を評価しました。

一方で、医師からのリクエストではなく製薬企業からの発信という点では、医師の研究テーマや興味・関心、ニーズと情報提供の内容にズレを感じることもあると言います。

また、講演会については、単なる案内だけではなく、以前から興味を持っていた医師を演者に招いた講演会に声をかけてもらい、実際にその講演で演者の医師とコミュニケーションが取れたことが印象的だったと述べました。

デジタル技術が発達した現代においても、医師同士の直接的なコネクションは重要性を増しており、そうした「機会」の提供が大きな価値になりそうです。

ニーズ把握のための「質問力」が重要

講演では、今後のマーケティングにおけるAIの活用についても言及されました。谷垣氏は、大量の情報処理やタイムリーな情報提供にはAIが威力を発揮する一方で、人間が担う「伝える」役割は今後も必要とされ続けると予測しました。

その上で、これから人間に求められるのは、特に「質問力」だと強調します。医師の興味を引き出し、潜在的なニーズを発見するための質問技術が、これからの製薬業界で成果をあげていくだろうと述べました。

具体例として、「臨床で何か課題がありますか」という直接的な質問ではなく、「過去にこういう患者さんで嫌な思いをされたことはないですか」といった過去の事例を振り返ってもらう質問をすると、医師はさまざまな体験を思い出し、実は抱えている臨床課題に気づくことが多いと説明しました。

MRとMAの役割統合への期待

製薬企業内でのMR部門とMA部門の役割分担についても活発な議論が行われました。谷垣氏は「MRとMAの違いが正直あまりよく分からない。レギュレーション上、形式的に分けている印象」だと述べ、自社での取り組みとしてMRでもMAでもない「MP(メディカルパートナー)」という新しいカテゴリーの創設を考えていると話しました。このMPは、医師が必要とする情報かどうか、患者のために役立つかどうかという2つの基準を満たした場合に情報提供を行うという新しいアプローチを採用するとしています。

次富氏も「MRもMAもそれほど差がないように見える。メリットが大きいなら統合していくべきでは」との率直な意見を述べ、医師の立場からも期待感を示しました。

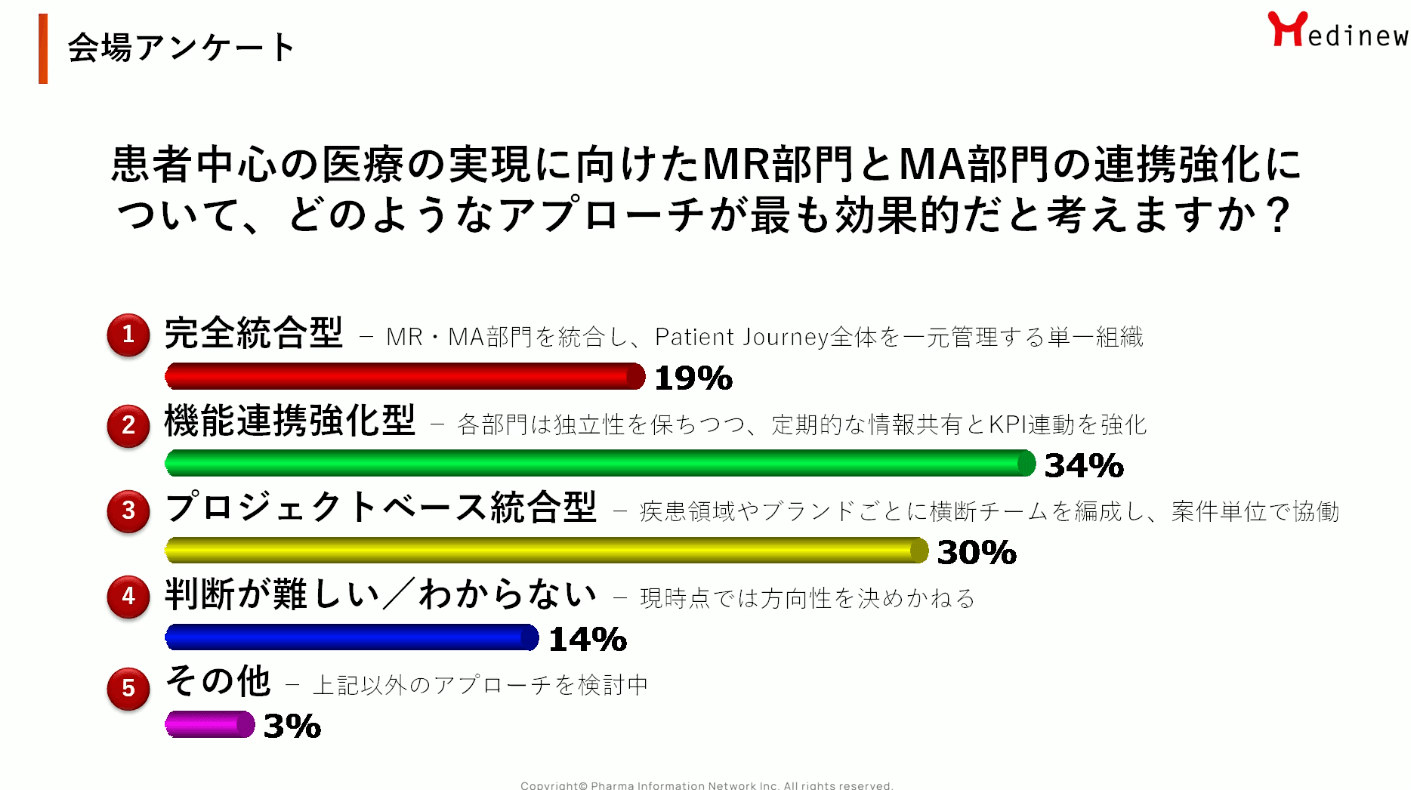

講演参加者に向け、患者中心の医療実現に向けたMR部門とMA部門の連携強化についてリアルタイムでのアンケートが実施されました。選択肢として、MR・MA部門を統合してPatient Journey全体を一元管理する「完全統合型」、各部門は独立性を保ちつつ定期的な情報共有とKPI連動を強化する「機能連携強化型」、疾患領域やブランドごとに横断チームを編成する「プロジェクトベース統合型」などが提示されました。その結果、参加者の約8割が何らかの形での連携強化が必要だと回答し、連携強化への高い関心が示される結果となりました。

真の医療貢献に向けて製薬マーケティングの進化を

今回の講演を通して、製薬企業のコミュニケーションが従来の「情報提供型」から、医師の具体的な問いに答える「意味提供型」へと転換する必要があるという課題が、製薬企業および医療現場の二者間の意見から明らかになりました。

デジタル技術の普及により、医師や患者が簡単に情報を入手できるようになった今、製薬企業に求められるのは単なる情報の提供ではありません。医療現場の複雑な課題に対して、それぞれの状況に応じた具体的な解決策を提案することが新たな価値となっています。

規制や組織の壁を越えて、医療現場や患者のために何が最善かを追求する姿勢が、今後の製薬マーケティングには不可欠といえるでしょう。

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)