MAによる分析と情報提供の個別化で、医師の顧客体験を向上/ファーマIT&デジタルヘルス エキスポ 2025

製薬マーケティングの高度化が進む中、さまざまなデータ、ツール、メディアが出現・進化しており、それらを駆使した施策はますます複雑化しています。

2025年4月開催の「ファーマIT&デジタルヘルス エキスポ 2025」では、JMDCグループ企業6社によるセミナー「マーケティングオートメーションによる顧客分析と情報提供の個別化で顧客体験の向上を JMDCグループによる包括的な支援をスタート」にて、それらの複雑化する施策を製薬企業が構築していくための道筋が示されました。

- ■登壇者

- “点”で終わる施策をつなげるには?MA活用が照らす課題と可能性

- 「作って終わり」にしない、医師向けオウンドサイトの戦略的運用|(株)医薬情報ネット 笹木

- オウンドサイト活用の4ステップと、属人化を防ぐ運用体制

- サードパーティメディアの新たな形式「スライドシェア」|アンター(株) 三輪氏

- 学会・研究会の特化メディア活用で専門医へのリーチを最大化|(株)ハート・オーガナイゼーション 畑中氏

- 学会×DtoDコンテンツで実現する、専門医との深い接点

- 医師データを掛け合わせ、施策の「なぜ」を解明するデータ分析|ミーカンパニー(株)小関氏

- ファーストパーティ×サードパーティデータで導く解像度の高いインサイト

- デジタル施策と処方をつなぐ「答え合わせ」としてのRWD活用|(株)JMDC 穴吹氏

- ソリューションのシナジーでデジタル施策から処方へとつながる道筋を

■登壇者

モデレーター

・株式会社メディクト 代表取締役 下山 直紀 氏

パネリスト

・アンター株式会社 取締役COO 三輪 信生 氏

・株式会社ハート・オーガナイゼーション 取締役COO 畑中 佑介 氏

・ミーカンパニー株式会社 データベース事業部 コンサルタント 小関 未来 氏

・株式会社JMDC 製薬本部 コンサルティング部 マネージャー 穴吹 楓 氏

・株式会社医薬情報ネット 代表取締役社長 笹木 雄剛

“点”で終わる施策をつなげるには?MA活用が照らす課題と可能性

JMDCグループには、製薬企業のデジタルマーケティングを支援するサービスを提供する複数の企業が所属しています。同セミナーにはその中から、株式会社JMDC、株式会社メディクト、アンター株式会社、株式会社ハート・オーガナイゼーション、ミーカンパニー株式会社、株式会社医薬情報ネットの6社が登壇。各社の経験に基づいた顧客分析や情報提供に関する知見を共有し、包括的な支援の取り組みについて紹介しました。

冒頭、モデレーターの(株)メディクト代表取締役の下山直紀氏が、製薬企業のデジタルチャネル活用の目的である「処方獲得・処方継続への貢献」について整理しました。

このデジタルマーケティングによる目的達成のカギとなるのがマーケティングオートメーション(MA)です。「MAで顧客とのコミュニケーションを自動化し、最適化・最大化するには、質・量を兼ね備えた顧客データと、多様な情報提供チャネルが不可欠」と下山氏は話します。

一方で、それらの実現には課題があります。例えば、オウンドメディアの利用促進とデータ集積が進まない、集積したデータを分析・検討するための社内リソースがない、などです。本セミナーでは、その課題解決を支援するための知見が各社から提示されました。

「作って終わり」にしない、医師向けオウンドサイトの戦略的運用|(株)医薬情報ネット 笹木

医師との接点構築、分析、活用の流れの入り口となるのが、医師向けオウンドサイトを活用した顧客データの集積です。オウンドサイトの設計・強化について、(株)医薬情報ネット代表取締役社長の笹木雄剛が講演しました。笹木はMedinewが2024年に実施した製薬企業勤務者を対象としたデジタル&データ活用実態調査の結果をあげ、医師向けオウンドサイトは今後の活用強化の意向が最も高いデジタルチャネルであることに言及。

しかし、オウンドサイトへの期待は高いものの、リニューアルしたが運用に困っている、集客に課題がある、という声もよく聞きます。サイトを成功に導くためには、「作って終わり」ではなく、運用・改善を視野に入れた戦略設計が重要です。

オウンドサイト活用の4ステップと、属人化を防ぐ運用体制

そのフローとして、笹木は「戦略立案」「集客」「アクティブ化」「分析」の4つのステップを提示します。

まず「戦略立案」では、マーケティング活動全体におけるサイトの位置付けを明確にし、KPIやコンセプトを定めます。その際には、さまざまなプロモーションチャネルがある中で、ターゲット医師の属性や行動などの軸を考慮してオウンドサイトの位置付けを考えることが重要です。例えば、ノンターゲット医師にはMR訪問が難しいためデジタルでフォローする、デジタル派の医師には情報探索意欲を刺激するようなUX設計を検討する、といったことが考えられます。

次に「集客」では、オンラインとオフラインのチャネルを連動させ、ターゲットの特性に合わせた流入経路を設計します。

そして会員の「アクティブ化」に欠かせないのがコンテンツです。多忙な医師はタイムパフォーマンスを重視するため、情報を詰め込みすぎないコンパクトなコンテンツと、次のアクションへとスムーズに誘導する構成が求められます。また、ただコンテンツを置くのではなく、認知から利用継続までの流れを捉えるAMTULモデルに沿った導線設計も、医師の意思決定を後押しします。

最後にサイトのログデータなどを「分析」し、継続的な改善につなげます。

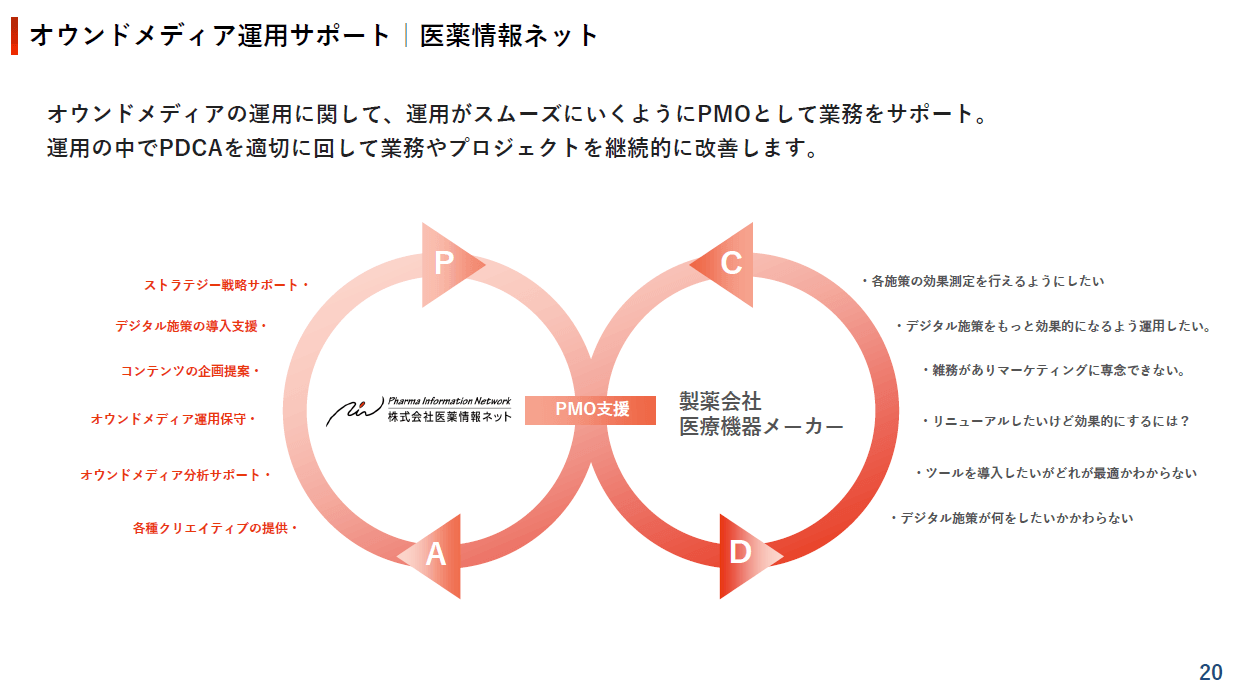

これらのサイクルを回すことで、オウンドサイトの価値を継続的に高めていくことができます。すべきことが多すぎるために、忙しくて回せない、属人的になってしまう、といった課題が生じる場合には、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)による支援も有用です。

サードパーティメディアの新たな形式「スライドシェア」|アンター(株) 三輪氏

アンター取締役COOの三輪信生氏は、新しい形式・目的のチャネルとして、医師同士のスライドシェアプラットフォーム「Antaa Slide(アンタースライド)」の活用法を紹介しました。

Antaa Slideは、医師同士がインセンティブなく知識を共有しあうプラットフォームで、現在スライドコンテンツは2,200件掲載されており、医師会員は約7万人。後述の「e-casebook」との相互乗り入れを含めると12万人に達しています。

医師にとってスライドは、学会などで日常的に使用する親和性の高い情報形式です。三輪氏は、「短時間で要点を把握でき、臨床で必要な時にすぐアクセスできる効率性が、医師のニーズに応えている」と説明。

製薬企業のマーケティング担当者がこのチャネルを活用する方法は、大きく2つあります。

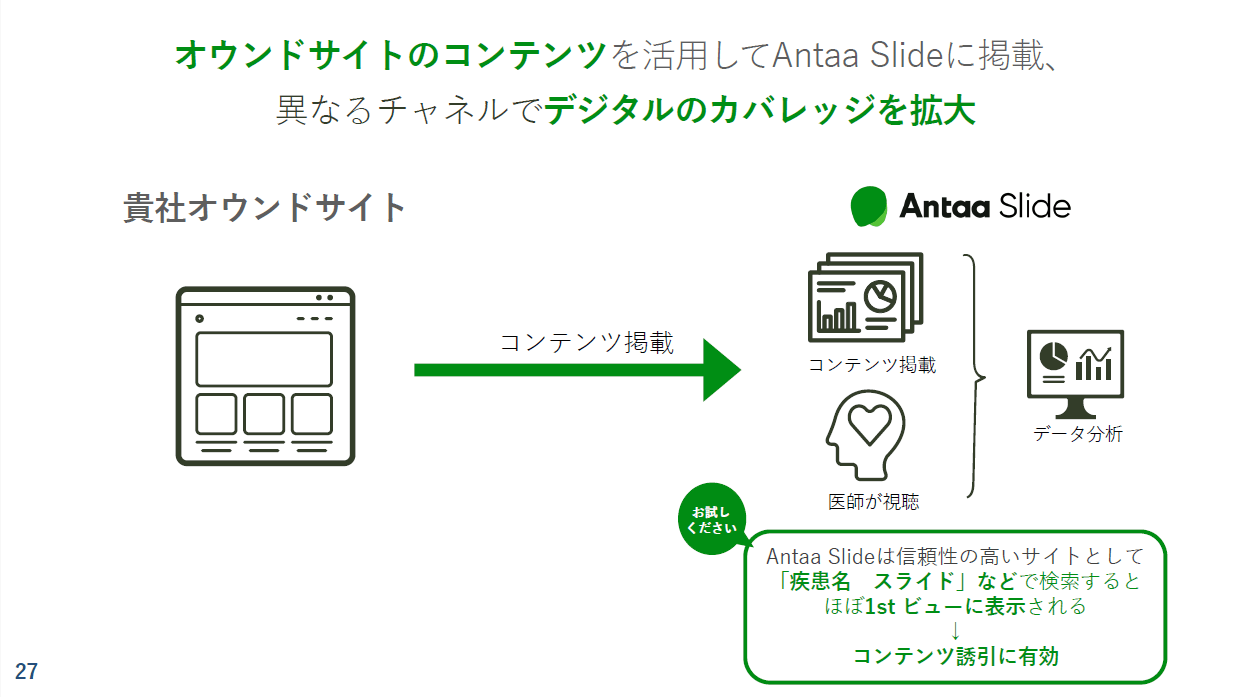

1つ目は、オウンドサイトのコンテンツをAntaa Slideにも掲載し、デジタルでのカバレッジを拡大する方法です。本プラットフォームは、医師が作成したコンテンツが多く掲載されているためSEOに強く、「疾患名 スライド」などで検索するとファーストビューなど上位に表示される傾向があります。そのため、新たな医師への情報提供の入り口になり得ます。

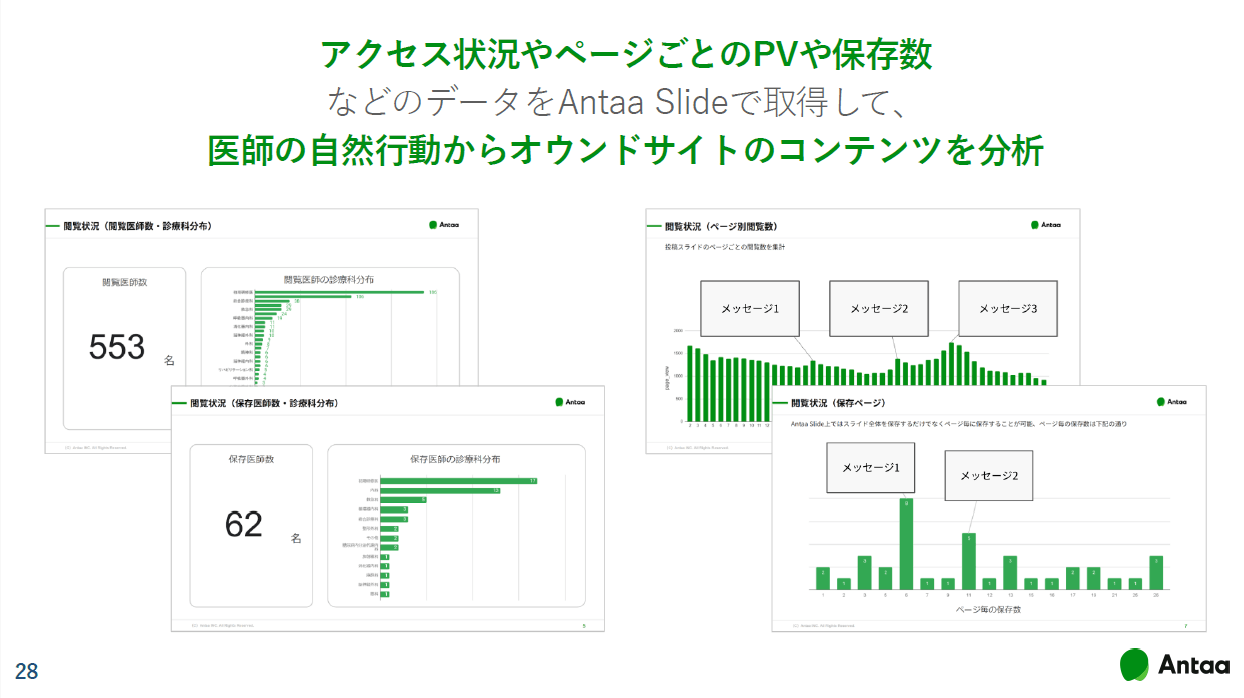

2つ目は、コンテンツの分析・改善への活用です。Antaa Slide上の医師の行動データを分析することで、医師の本当の興味関心を特定できます。ポイントインセンティブがなく、医師の興味・関心が自然な行動データとして如実に表れることから、掲載したオウンドサイトのコンテンツへの反応を確認し、改善に活用することが可能です。

既存のチャネルに「+Antaa」として新しい形式・目的のチャネルを取り入れることで、デジタルマーケティングの可能性を広げることができるでしょう。

学会・研究会の特化メディア活用で専門医へのリーチを最大化|(株)ハート・オーガナイゼーション 畑中氏

ハート・オーガナイゼーション取締役COOの畑中佑介氏は、専門医へのアプローチに特化したサードパーティメディア「e-casebook」を紹介しました。

畑中氏は、「医薬品市場がスペシャリティ領域へシフトする中で、専門医の重要性が増しているが、専門性の高い医師へのアクセスは非常に苦労するケースが多い」と指摘。同社が運営するe-casebookは、循環器内科、脳神経外科、消化器科、整形外科の4領域に特化した情報提供プラットフォームであり、他のメディアではリーチしにくい専門医をアクティブに維持しています。

e-casebookに医師が登録する主なきっかけは、学術集会・研究会の配信の視聴です。e-casebookは学会に向けて会員登録システムやライブ配信などの機能を提供していることから、提携学会に所属する専門医がユーザーです。

学会×DtoDコンテンツで実現する、専門医との深い接点

そして、その会員をアクティブに維持するのが、純粋に医師の興味だけを追求したドクターtoドクター(Dto D)のコンテンツです。会員数は現在、6万7,000人を超えています。

医師へのアンケート調査の結果からも、e-casebookを閲覧する理由として93%が「専門的な知見・技術を学ぶため」と回答しており、他のメディアと比べて「学び」の意欲が高いユーザーで構成されていることが分かっています。「Antaa Slideと同様にポイントインセンティブがなく、学びの意欲が高い先生に場所を提供している」と畑中氏は説明。ここに、製薬企業のweb講演会やコンテンツ配信などを行うことで、専門性の高い医師へのアクセスにつながると話します。

実際に、ある循環器の薬剤Xの講演会を配信した事例では、e-casebookで視聴した医師群は、他のプラットフォームで視聴した医師群や未視聴の医師群に比べ、その後の処方数が統計学的に有意に増加したという効果検証の結果も見られました。専門性が高い医師に対して、学ぶ意欲の高い状態のときに情報提供することが、処方という成果に結びつく可能性があることが示唆されました。

医師データを掛け合わせ、施策の「なぜ」を解明するデータ分析|ミーカンパニー(株)小関氏

オウンドサイトやサードパーティメディアで集客した後、次のキーポイントとなるのは良質なデータ分析です。

ミーカンパニーデータベース事業部コンサルタントの小関未来氏は、デジタルマーケティング施策の評価分析を深めるための、医師・医療施設データベースの活用について紹介しました。

ファーストパーティ×サードパーティデータで導く解像度の高いインサイト

多くの製薬企業は、オウンドサイトの閲覧データなどのファーストパーティデータを保有しています。しかし、そのデータだけでは「なぜその医師がコンテンツに反応したのか/しなかったのか」までを理解するのは困難です。

そこで有効なのが、「SCUEL(スクエル)」のようなサードパーティの医療情報データベースを掛け合わせるアプローチです。

SCUEL医師データベースは、全国医師の94%をカバーし、所属情報だけでなく、専門医資格や所属学会、KAKEN採択などの研究領域、さらには所属施設の詳細情報まで網羅。特に収集難易度の高い外来コマ数のデータも今夏からリリース予定など、数千から数万レコードにわたる豊富なデータを保有しています。

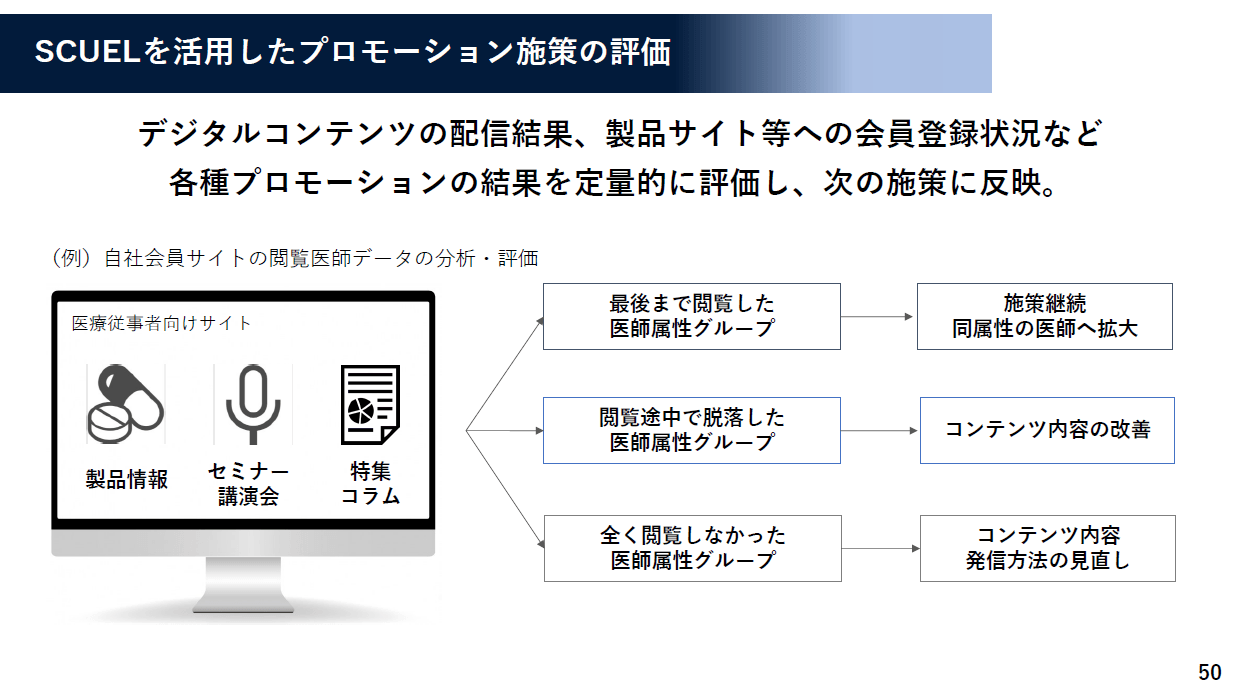

具体的な活用例として、医師向けオウンドサイトの閲覧データとサードパーティの医師データベースを掛け合わせた深掘り分析が挙げられます。

例えば、あるコンテンツを「最後まで閲覧した医師」「途中で離脱した医師」「全く閲覧しなかった医師」の3群に分け、それぞれの医師属性を比較します。この分析から、「若手医師の反応が良い」「特定の施設基準を持つ病院の医師は離脱しやすい」といった、次の施策につながる具体的なインサイトを得ることが可能です。

経験則ではなく、客観的なデータに基づいて施策を評価し、ターゲットの解像度を上げることで、デジタルマーケティングの最適化が実現できると述べました。

デジタル施策と処方をつなぐ「答え合わせ」としてのRWD活用|(株)JMDC 穴吹氏

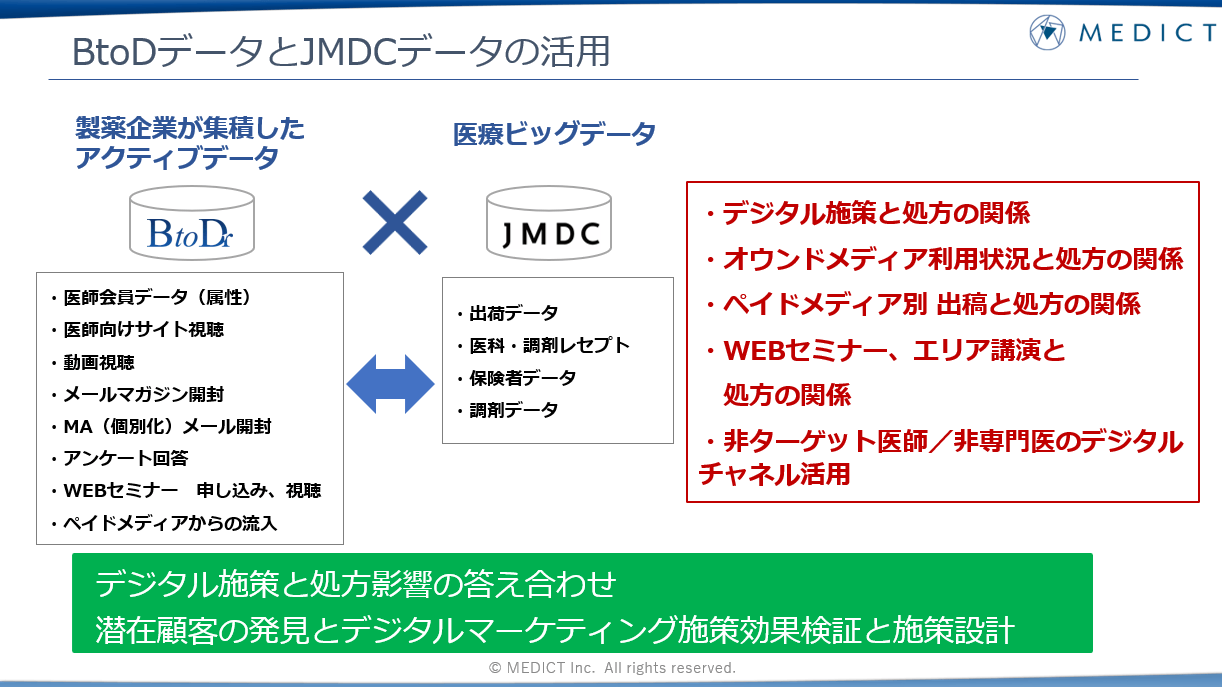

JMDC製薬本部コンサルティング部マネージャーの穴吹楓氏は、マーケティング施策の最終的な効果、すなわち「処方にどうつながったのか」を可視化する、リアルワールドデータ(RWD)の活用について講演しました。

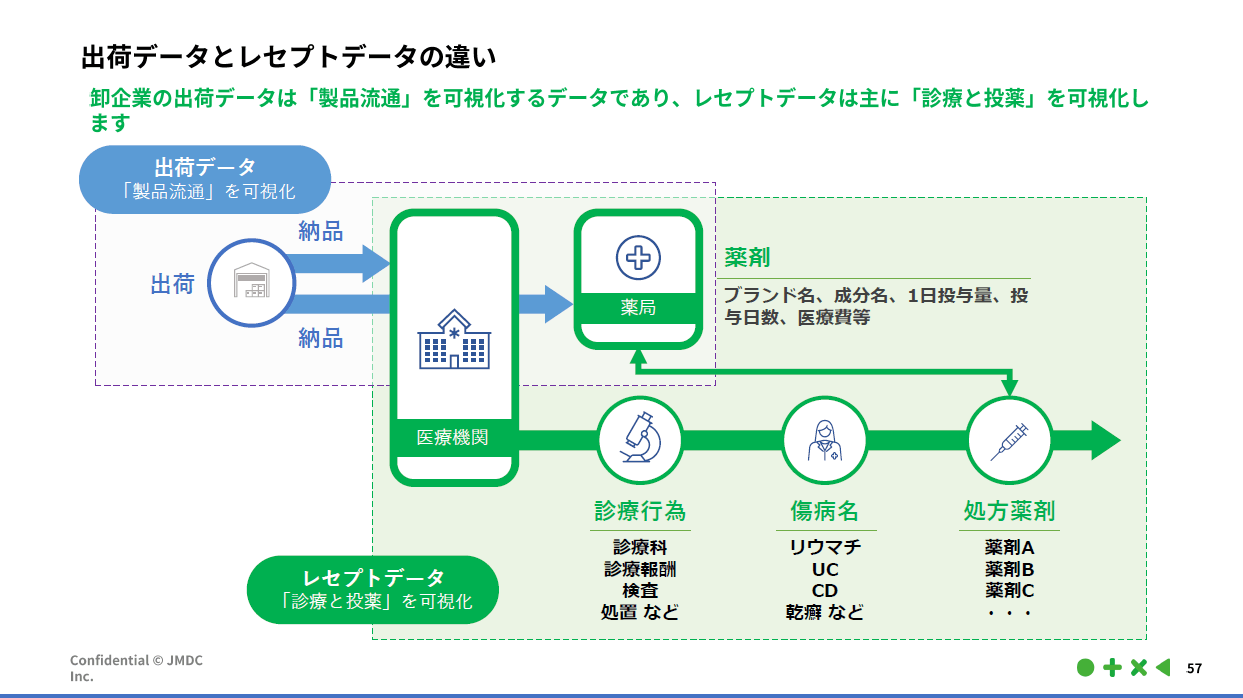

JMDCは、日本の人口の13%をカバーする保険者データベースなど、特徴の異なる5つのデータベースからなる日本最大級の医療データベースを保有。「製薬企業が分析に用いることの多い出荷データ(いわゆる卸データ)と、保険者データベースに含まれるレセプトデータは、カバー範囲が異なる」と穴吹氏は説明します。

出荷データは製品流通を可視化しますが、納品された薬剤が、どの患者にどのような理由で処方されたかまでは分かりません。一方、レセプトデータは診療と投薬の内実を可視化します。医師の情報や患者の属性、診療行為、傷病名、実際の処方薬剤といった、より精緻な情報を把握できます。

こうしたRWDと、製薬企業が持つマーケティングの実行データを掛け合わせることで、施策の効果測定、いわば「答え合わせ」が可能になります。

例えば、特定薬剤と特定疾患に特化したWebセミナーを実施した場合、「セミナー視聴がその後の対象疾患への処方増加につながっているか」を検証できます。また、「オウンドメディアを頻繁に利用している非ターゲット医師が、実は潜在的な処方医だった」といった新たな発見にもつながるかもしれません。

このように、デジタル施策と処方影響の関係性をデータで裏付けることで、施策の評価だけでなく、より効果的な次の一手の設計に活かすことができます。

ソリューションのシナジーでデジタル施策から処方へとつながる道筋を

本セミナーでは、オウンドメディアの構築・運用から、新たなチャネルを用いた情報発信の拡大、精緻なデータ分析による効果測定まで、幅広い知見とソリューションが各社から紹介されました。

MAを軸に、各社の知見とソリューションを掛け合わせた包括的な支援サイクルを構築・最適化していくことが、医師とのエンゲージメントを深め、顧客体験の質を高める確かな一手となるでしょう。

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)