専門医と非専門医の薬剤選択パターンの違いとは?―プライマリー領域の医師アンケート・診療実態調査

製薬企業において、医師の処方行動や治療選択の実態を把握することは、効果的なマーケティング戦略を立案する上で極めて重要です。

ミーカンパニー株式会社は、医師アンケート調査データおよびSCUEL医師データベースを用いて、糖尿病・慢性腎臓病・肥満症の診療実態とその背景要因について分析を行いました。医師の所属診療科や保有資格などの属性データと、各疾患の担当患者数分布や治療薬剤の選択傾向との関連を分析した結果、専門医・非専門医間の処方行動の違いが明らかになりました。

調査概要

調査名:糖尿病・慢性腎臓病・肥満症の診療実態 - Antaa医師会員アンケート調査結果 -

調査期間:2025年3月~4月

対象:日本内科学会等に所属するAntaa医師会員

調査方法:WebアンケートおよびSCUELデータベースによる調査

有効回答数:183人

調査実施企業:ミーカンパニー株式会社

調査結果のサマリー

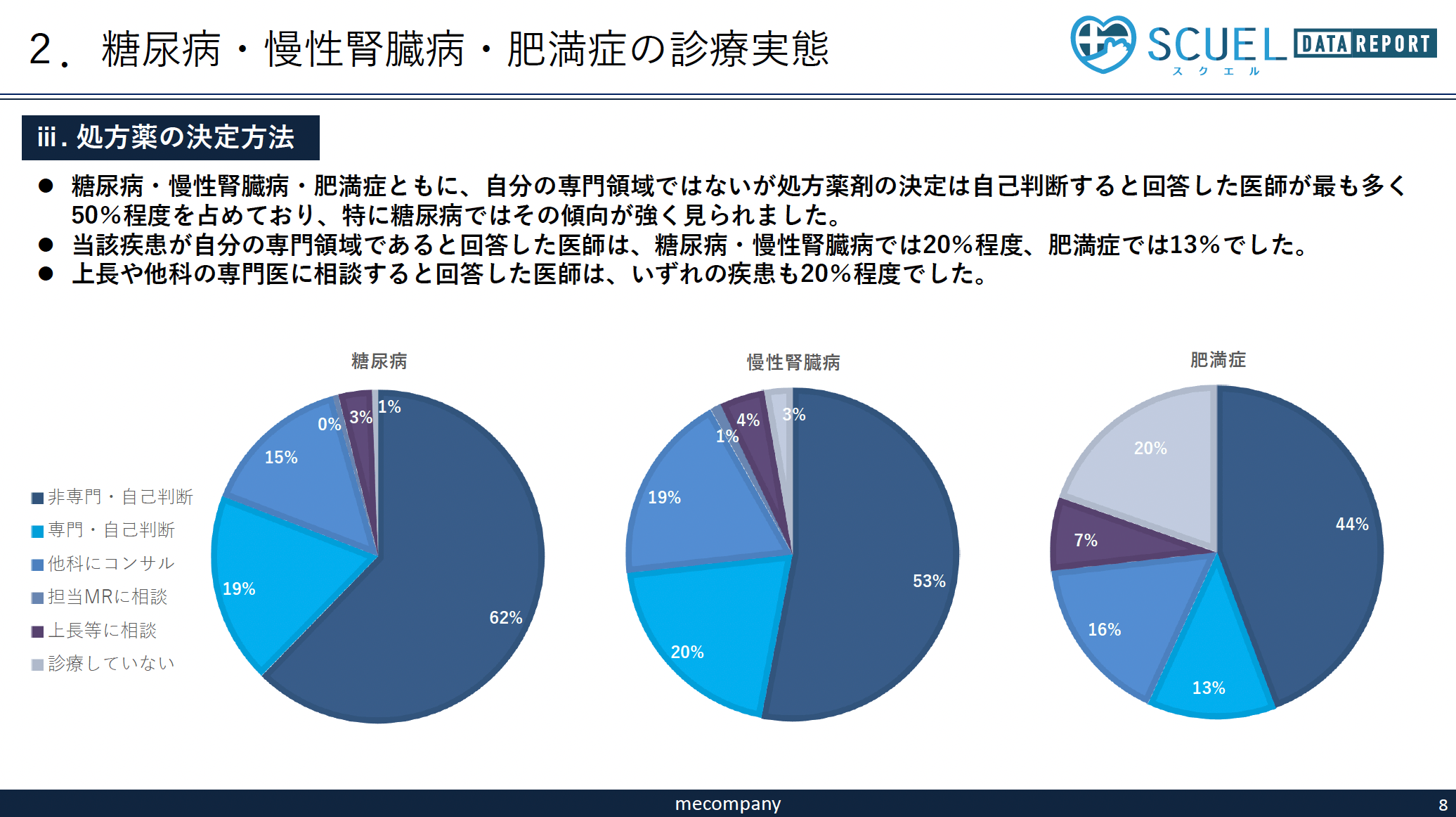

■糖尿病・慢性腎臓病・肥満症の処方薬の決定プロセスについて

- 約50~60%の内科系医師が「非専門だが自己判断」で処方を決定

- 当該疾患の専門医は20%程度に留まり、多くの内科系医師が専門外でも診療

- 学会ガイドラインが治療方針決定に最も強い影響

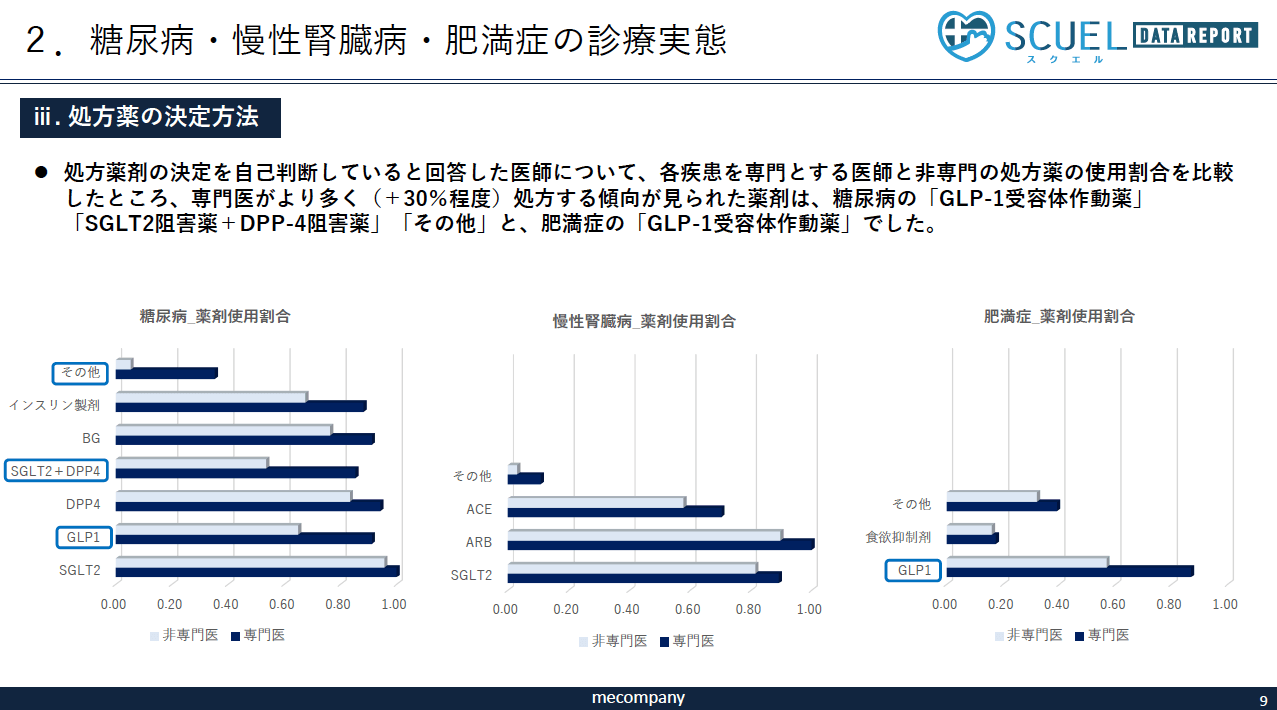

■専門医と非専門医の処方パターンの差

- 「GLP-1受容体作動薬」「SGLT2阻害薬+DPP-4阻害薬」の採用率は専門医でより高い(30%程度)

- 専門医ほど新しい治療選択肢を積極採用

■担当患者数と医師属性の関連

- 患者数の多い医師は関連学会への所属率が高い

- 患者数の多い医師は専門医として処方を自己判断する割合が高い

- 患者数の多い医師は新しい治療選択肢を積極的に使用

糖尿病や慢性腎臓病の処方薬決定は「非専門でも自己判断」が多数

処方薬の決定プロセスに関する設問では、糖尿病で62%、慢性腎臓病で53%、肥満症で44%の医師が「自分の専門領域ではないが処方薬剤の決定は自己判断する」と回答しました。

一方で、当該疾患を専門とする医師の割合は、糖尿病・慢性腎臓病で約20%、肥満症では13%に留まりました。この結果は、内科系医師の多くが複数の疾患領域を横断的に診療していることを示唆しているといえます。

製薬企業にとっては、専門医だけでなく、非専門医向けの分かりやすい教育コンテンツや治療指針の提供が重要になると考えられそうです。複雑な病態や治療選択について、実臨床に即した実用的な情報提供が求められます。

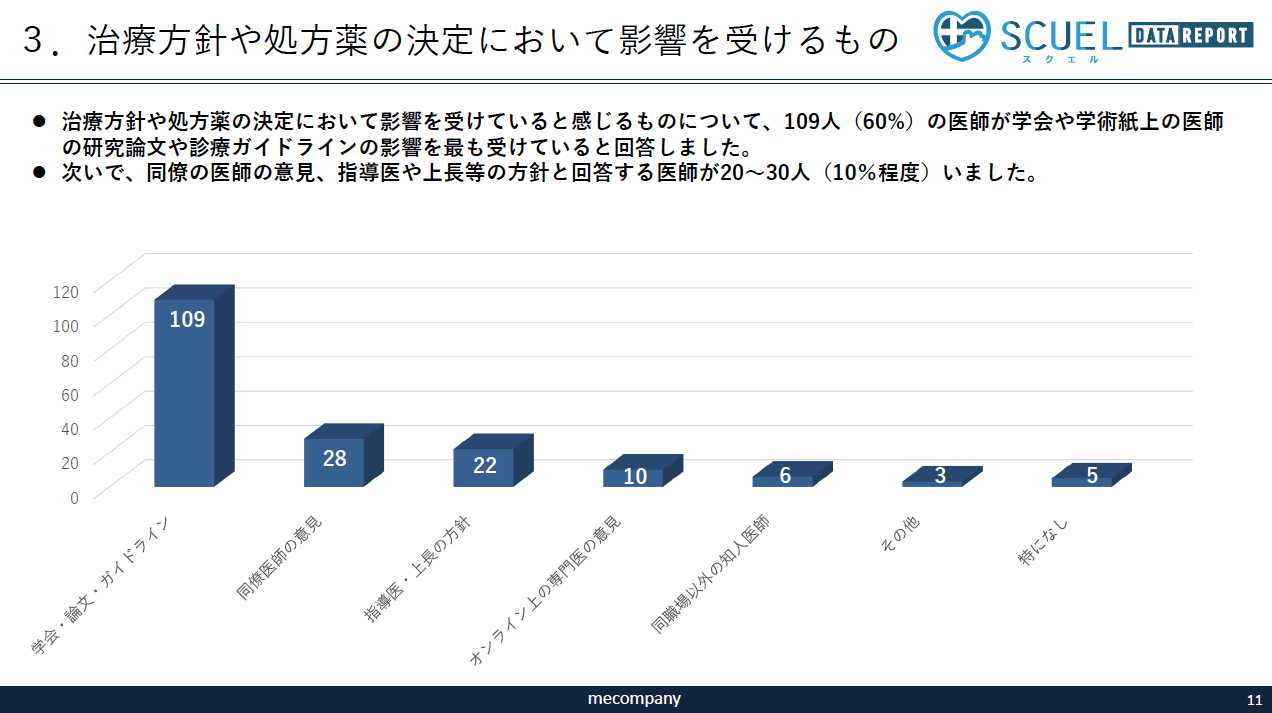

治療方針の決定に最も影響するのは学会ガイドライン

治療方針や処方薬の決定において影響を受けているものについて尋ねたところ、109人(60%)の医師が「学会や学術誌上の医師の研究論文や診療ガイドライン」の影響を最も受けていると回答しました。

次いで多かったのは「同僚医師の意見」が28人、「指導医や上長の方針」が22人となり、医師の治療選択においてエビデンスに基づくガイドラインが最も重要な情報源となっていることが明らかになりました。

この結果は、製薬企業が新薬の市場浸透を図る上で、個々の医師への直接的なアプローチだけでなく、エビデンス構築への投資が重要であることを示しています。また、学術論文の発表や学会での発表活動を通じて、医師コミュニティ全体に治療方針の変化を促すアプローチが効果的であると考えられます。

専門医と非専門医で異なる薬剤選択パターン

処方薬の決定を自己判断していると回答した医師について、各疾患を専門とする医師と専門としていない医師の間で処方薬使用率を比較したところ、専門医がより多く(+30%程度)処方する傾向が見られたのは、以下の薬剤です。

糖尿病領域:

- GLP-1受容体作動薬

- SGLT2阻害薬+DPP-4阻害薬

肥満症領域:

- GLP-1受容体作動薬

GLP-1受容体作動薬のような比較的新しい薬剤や、SGLT2阻害薬+DPP-4阻害薬のような併用療法などの新しい治療選択肢を専門医はより積極的に採用する傾向が見られました。

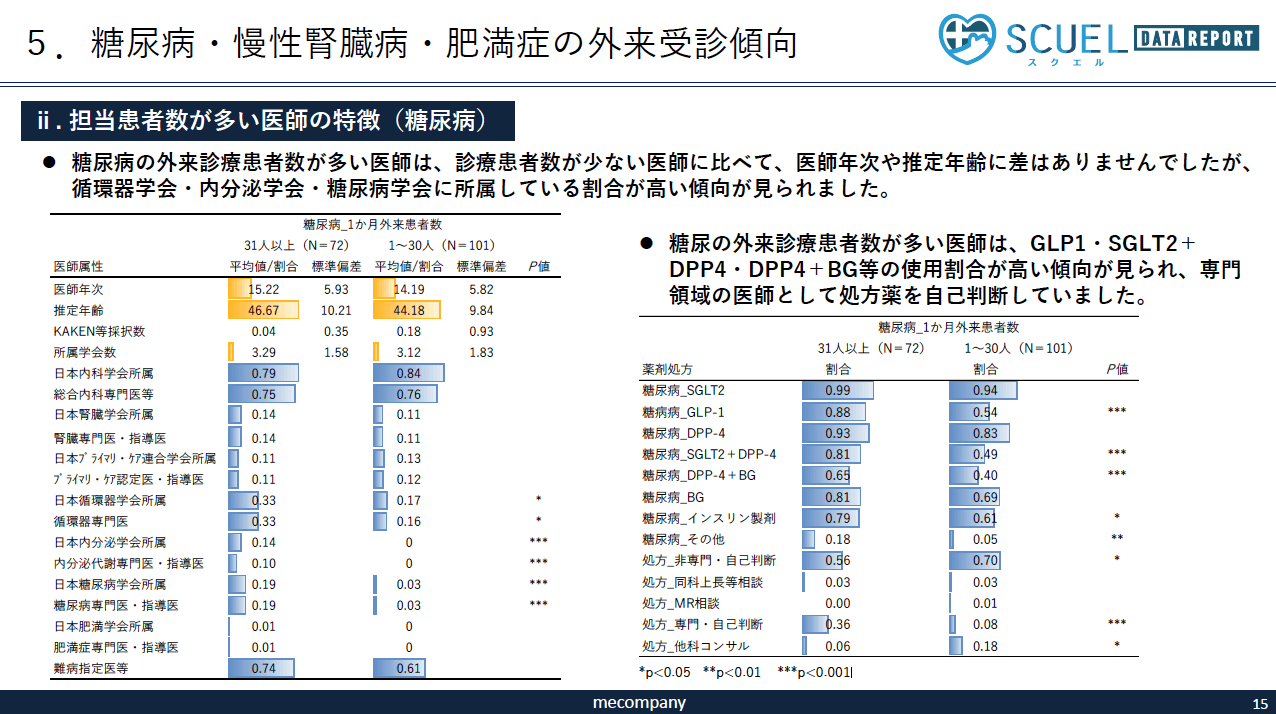

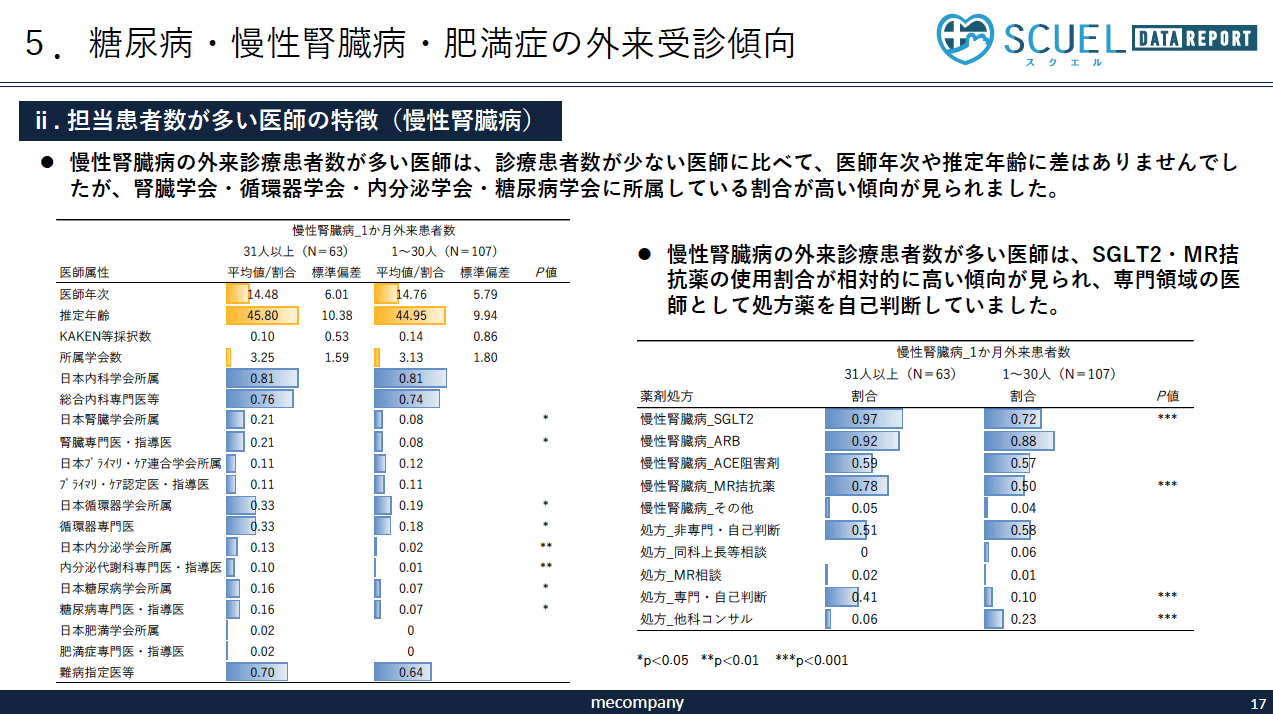

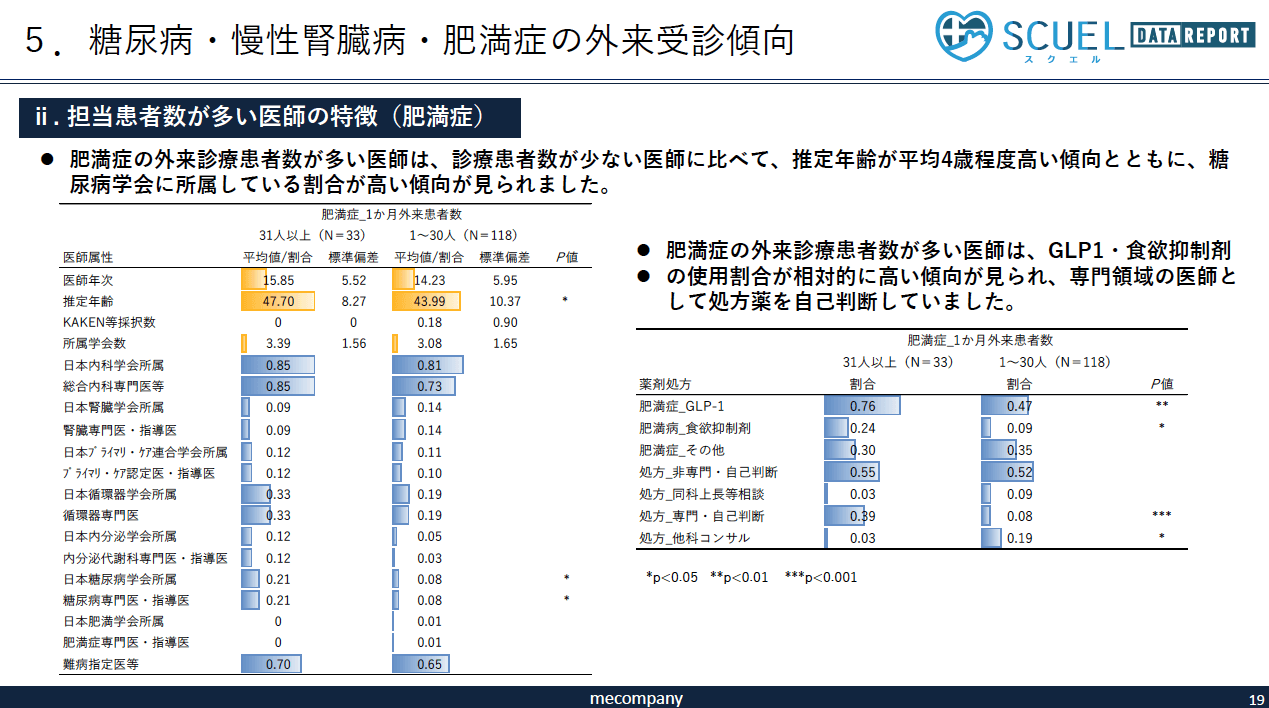

患者数の多い医師は専門性が高く、新しい治療薬を積極採用

月間外来患者数が30人未満の医師群と31人以上の医師群の比較分析では、患者数の多い医師群の方が当該疾患の専門性が高く、新しい治療選択肢を積極的に採用する傾向が見られました。

糖尿病で患者数の多い医師の特徴:

- 循環器学会・内分泌学会・糖尿病学会への所属率が高い

- GLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬+DPP-4阻害薬の使用率が有意に高い

- 専門医として処方薬を自己判断する割合が高い

慢性腎臓病で患者数の多い医師の特徴:

- 腎臓学会・循環器学会・内分泌学会・糖尿病学会への所属率が高い

- SGLT2阻害薬、MR拮抗薬の使用率が高い

- 専門医として処方薬を自己判断する割合が高い

肥満症で患者数の多い医師の特徴:

- 糖尿病学会への所属率が高い

- GLP-1受容体作動薬、食欲抑制剤の使用率が有意に高い

- 専門医として処方薬を自己判断する割合が高い

この結果からは、患者数の多い医師ほど当該疾患の専門性が高く、新しい治療選択肢を積極的に採用することが読み取れました。製薬企業にとっては、これらの医師が新薬の早期採用者(Early Adopter)となる可能性が高いことを意味します。患者数の多い医師への重点的なアプローチは、効率的な市場浸透につながることが期待できるでしょう。

まとめ

今回の医師アンケート調査およびSCUELデータベースに基づく分析では、糖尿病・慢性腎臓病・肥満症の診療において、多くの医師が専門外領域でも自己判断で処方している実態が明らかになりました。一方で、専門医と非専門医の間では新薬の採用率に30%程度の差があること、患者数の多い医師は専門性が高く新薬を積極採用することも確認されました。

また、医師の治療方針決定にはガイドラインが最も強い影響を与えており、エビデンス構築の支援が重要であることも改めて浮き彫りになりました。

今回の調査結果に基づいた戦略的なセグメンテーションとターゲティングは、製薬企業のより効率的な医師向けマーケティングの実現に寄与すると考えられます。

<参考>※URL最終閲覧日2025.08.05

PR TIMES, 2025.06.10, 肥満症・糖尿病・慢性腎臓病の患者数分布と処方傾向の背景を探る-医師アンケート調査から見えた専門医・非専門医の違い

(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000011087.html)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)