#1 製薬コンテンツ運用を成功に導く道筋とは|AI時代のコンテンツマネジメント法

医師ニーズの細分化や情報提供チャネルの多様化に対応するために、製薬企業のマーケターはコンテンツ制作・活用のアプローチを根本から見直す必要があります。こうした取り組みは、AIの力を最大限に引き出し、コンテンツ活用サイクルを成功に導いてくれる基盤の整備につながります。

本連載では、業界に特化したソリューションやコンサルティングを提供する立場から、コンテンツ・マネジメントに関する国内外の最新アプローチやベストプラクティスをご紹介します。初回となる今回は、多くの企業が直面している課題とその解決策について全体像を整理しました。自社の現在地の確認や、論点整理の一助となれば幸いです。

(Veeva Japan株式会社 ビジネスコンサルティング(BC)部門 プリンシパルビジネスコンサルタント 関 博一)

製薬企業のコンテンツマネジメントの流れと課題解決への道筋

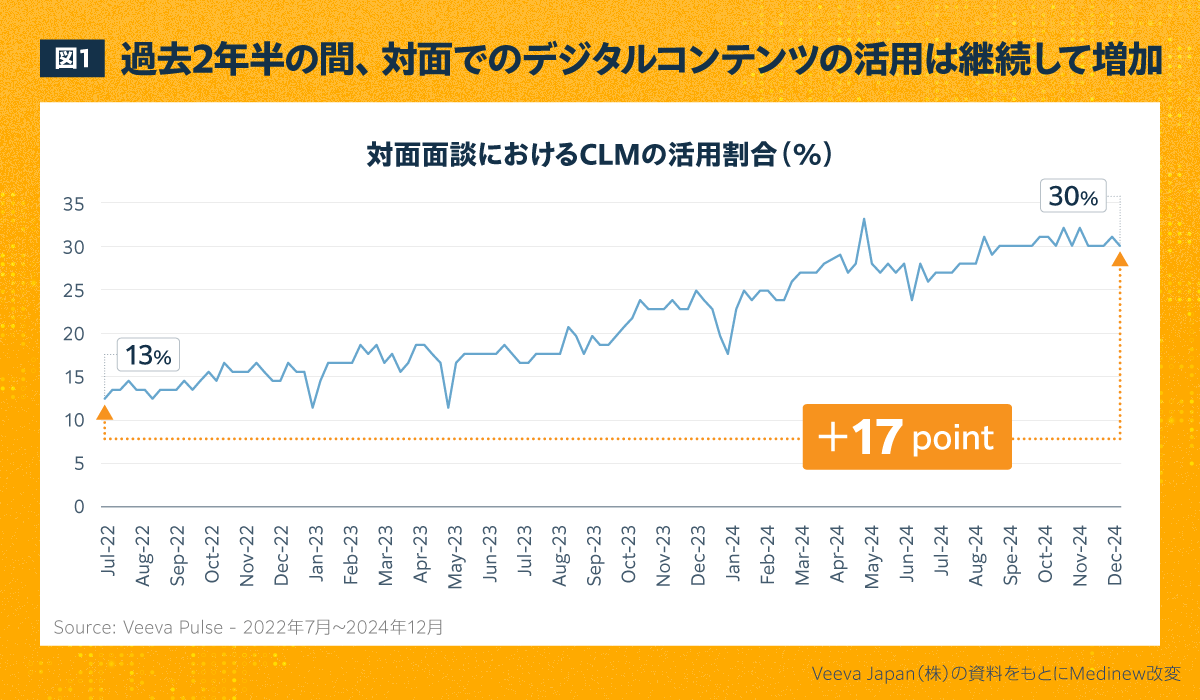

コロナ禍以降、製薬企業による医師向けデジタルコンテンツは重要性を増し、制作量も世界的に約3倍に拡大しました。対面でもデジタルコンテンツの活用が加速する(図1)一方で、医師ニーズの細分化や情報提供チャネルの多様化により、求められるコンテンツの種類とバリエーションは急増しています。

その結果、従来の「MRの面談用の包括的な資材をゼロから作る」方式では、増え続けるニーズに対応しきれず、制作現場には大きな負荷と非効率が生じています。

実際、製薬企業は現在、医師向けコンテンツ制作において以下のような課題を抱えています。

- リソースの制約:

業界全体でコスト削減圧力が高まり、人員や経費の増加が難しい。 - 制作プロセスの非効率:

ブランド・担当者ごとに制作方法が異なり、類似コンテンツの重複制作や、非効率な審査フローによる再レビューが発生している。 - 従来型アプローチの限界:

デジタルチャネルの多様化や医師ニーズの細分化が進む中、MR面談用の包括的・統一的コンテンツを一から企画する方式では、バリエーション増加に対応しきれない。

これらが要因となり、制作・審査部門の負荷が増大し、時には必要なコンテンツ制作を諦めざるを得ないケースが生じています。

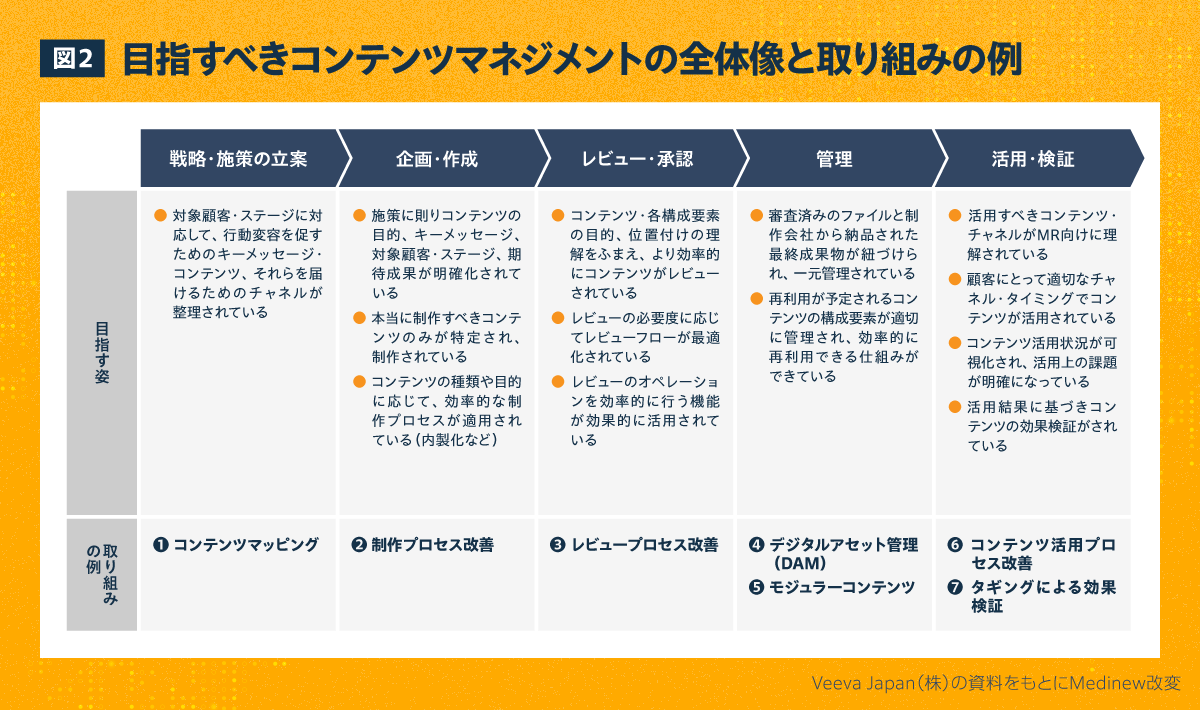

これらのコンテンツに関する課題は、End-to-Endのプロセスの中でお互いに関係しあっています。医師の個別ニーズに対応しうるコンテンツ制作を成功させるには、個別の課題に取り組む前に、まずは目指すべきコンテンツマネジメントの全体像を整理したうえで、優先すべき取り組みを特定することが重要です。(図2)

以下では、コンテンツマネジメントの流れの中で、特に多くの企業でボトルネックになりやすい3つの領域に焦点を当て、課題と解決策を整理します。

ボトルネック1:非効率な制作プロセス(企画・作成フェーズ)

コンテンツ制作の現場では、不必要なコンテンツの蓄積や、外部委託への過度な依存が生産性を低下させる要因となっています。

課題と現状

- 「いつか使うかも」によるコンテンツの増加:使用頻度の低い、あるいは全く使用されないコンテンツが蓄積され、管理コストを増大させている。

- コンテンツの廃棄サイクルの欠如:定期的な見直しや廃棄の仕組みがないため、過去のコンテンツが残り続ける。

- 全体的な外部委託:全てのコンテンツ制作を外部に委託することで、コスト増とタイムロスが発生している。

解決策

1.コンテンツの棚卸しと廃棄ルールの導入

- 対象となる顧客タイプ、ステージに対応した必要なコンテンツの全体像を「コンテンツマッピング」として整理する。

- 定期的にコンテンツの利用状況を定量分析し、使用されていない、あるいは古くなったコンテンツを積極的に廃棄する。

- コンテンツに厳格な「有効期限」を設定し、自動的に利用不可となる仕組みを導入する。延長には明確な理由と承認を必須とする。

2.部分的な内製化の検討

- CLM(Closed Loop Marketing)用の標準的なPowerPointスライドなど、比較的定型的なコンテンツは内製化を検討する。これにより、外部委託コストの削減と制作スピードの向上を図る。

- 内製化するコンテンツの選定では、専門性が高く、外部の知見が不可欠なコンテンツと、内製可能なコンテンツを明確に区別する。

ボトルネック2:審査の煩雑化(レビュー・承認フェーズ)

製薬企業のコンテンツ審査は、その性質上、厳格さが求められますが、そのプロセスが非効率であるために、コンテンツのタイムリーな提供が妨げられています。

課題と現状

- 手戻りの多さ: 制作段階での品質不足により、審査部門からの指摘が多く、手戻りが発生しやすい。

- 画一的な審査フロー: コンテンツの重要度や変更内容にかかわらず、全てのコンテンツが同じ厳格な審査フローを経るため、必要以上に時間がかかっている。世界各国ではコンテンツのレビュー開始から承認まで18〜24日程度かかる1)とされている。日本の製薬企業ではこれより少し短い期間でレビューされている印象だが、現状、多くの企業がレビュープロセスの効率に課題を抱えている。

- 構成要素の個別管理:文献引用や臨床データなど、頻繁に利用される構成要素が個別に管理されているため、変更があった際の影響範囲の特定と修正が困難。

解決策

1.ドラフトの品質向上

- マーケティング部門やコンテンツ制作を担う部門が、一般的な間違いやNG事例を学ぶためのトレーニングを行う。

- チェックリストを活用した自己レビューを徹底し、審査提出前の品質を向上する。

- 承認済みコンテンツの再利用を促進し、新規制作を減らすことで、手戻りのリスクを低減する。

2.審査フローの階層化

- 新規コンテンツ、軽微な修正、科学的根拠の有無など、コンテンツの特性に応じて審査のレベルやレビュー担当者を変更する多階層のフローを導入する。

- これにより、必要以上に厳格な審査を回避し、審査期間を短縮する。

3.構成要素(モジュール)の管理と連携

- 頻繁に利用されるクレーム(主張)や、文献、画像などの構成要素を「モジュール」として定義し、それらをコンテンツと紐付けて管理する。

- これにより、構成要素に変更があった場合でも、関連する全てのコンテンツを効率的に特定し、修正・再審査を行うことが可能となる。

4.審査状況の可視化

- 審査の申請件数や所要時間をダッシュボードで可視化し、ボトルネックとなっている箇所を特定。

- これにより、マネジメント層が改善策を迅速に検討・実行できる。

ボトルネック3:現場での未活用(活用・検証フェーズ)

苦労して制作・審査したコンテンツが現場で十分に活用されていないことは、製薬企業にとって大きな損失となっています。

課題と現状

- 利用現状の分析不足: Veevaの2022年の調査2)によると、日本の製薬企業がタブレットなどに格納しているデジタルコンテンツの約8割は、過去1年間でほとんど利用されていない。さらに、医師との面談のうち、デジタルコンテンツが活用されている割合は約2割に過ぎないなど、デジタルコンテンツが理想的に活用できていない。しかし、コンテンツが使われない理由は明確に把握されていない。

- コンテンツとニーズのミスマッチ: 医師やMRのニーズに合致しないコンテンツが提供されているケースがある。

- 現場のスキル不足と心理的抵抗:MRのデジタルコンテンツの操作や活用に関するスキル不足や、慣れた手法からの変更することへの抵抗がある。

解決策

1.利用状況の徹底分析

- 定量データ(CRMのコンテンツ利用データ)と定性データ(MRやフィールドマネージャーへのヒアリング)の両面から、コンテンツが使われない真の原因を特定する。

- 「使いにくい」「プロセスが伝わっていない」「必要性を感じていない」など、具体的な阻害要因を突き止める。

2.コンテンツの質と提供方法の改善

- 「コンテンツマッピング」に基づき、対象顧客のタイプやステージに対応した質の高いコンテンツを提供する。

- デジタルコンテンツの双方向性を活用し、医師の回答に応じてスライドを切り替えたり、プロファイルに基づいてコンテンツを推奨したりするなど、パーソナライズされた体験を提供する。

- MRが特定の顧客に合わせてコンテンツのストーリーを再構築できるような、カスタマイズ可能なプレゼンテーションを推進する。

3.フィードバックループの確立

- コンテンツの利用状況や医師からの反応を、ダッシュボードやレポートを通じてリアルタイムで確認できるようにする。さらに、ランキング形式などの現場への定期的なフィードバックにより、利用意欲を高める。

- ただし、データの歪みを生む可能性があるためコンテンツ利用率はKPIに設定しない。

4.MRのスキル向上と意識改革

- ロールプレイングを含むトレーニングや、デジタルコンテンツの効率的な操作(検索方法など)に関するTIPSを継続的に提供する。

- トップマネジメントがデジタルコンテンツ活用の必要性を繰り返し伝え、医師への理想的な情報提供のあり方を明確にすることで、現場の意識改革を促す。

コンテンツ運用の効率化を支える基盤技術

上記のようなボトルネックを解消し、AI時代のコンテンツ運用を成功させるためには、その効率化を支える基盤となる技術の使用が不可欠です。ここでは代表的なソリューションをいくつかご紹介しましょう。

デジタルアセット管理(DAM:Digital Asset Management)

DAMは、製薬企業のプロモーション用コンテンツを一元管理するためのアプローチです。コンテンツの審査プロセス管理と合わせてDAMを活用することで、業務効率を飛躍的に向上させます。

特徴とメリット

- 最終成果物の一元管理: 承認済みの最新バージョンや制作会社からのソースファイルを一元的に管理することで、ファイルの紛失や誤ったファイルの利用を防ぎ、再審査時の特定を効率化する。

- 構成要素の管理: 将来的に更新や廃止が必要になる画像、文献からの引用などの構成要素と最終成果物を紐づけて管理する。これにより、使用期限や対象が制限された素材の誤用を防ぎ、コンプライアンスリスクを低減する。

モジュラーコンテンツ

モジュラーコンテンツとは、コンテンツを再利用可能な「部品(モジュール)」に分解し、それらを組み合わせて多様なコンテンツを効率的に生成する考え方です。

特徴とメリット

- 再利用が多いモジュールの特定:再利用の多いコンテンツ内の共通部分を特定できる。これにより、既存のモジュールを組み合わせた新たなコンテンツの作成につなげることができる。

- 小規模な試用による経験の蓄積:特定の製品やキャンペーンに限定したモジュールを用いることで、新たなバリエーションコンテンツの制作とそれによる個別化に向けた小規模のパイロットプロジェクトを行うことができる。

- コンテンツ管理の構造化:モジュラーコンテンツでは、最終成果物は再利用可能であり、最新の承認済みファイルにリンクしており、AIの学習のためのメタデータが充実している。

タギング(タグ付け)

タギングは、コンテンツに「属性情報」(対象製品、チャネル、ターゲット市場、有効期限など)を付与し、分類・整理するプロセスです。これはコンテンツ運用の最適化とインサイト抽出に不可欠です。

特徴とメリット

- コンテンツ運用の最適化:顧客の状況に応じてMRに関連コンテンツを推奨したり、膨大なファイルの中から特定のコンテンツを簡単に見つけ出したりすることを可能にし、個別化されたコンテンツの活用を促進する。

- 顧客エンゲージメントからのインサイト抽出:

- メッセージがどれだけ頻繁に、どの顧客に届けられたかを分析できる。複数のスライドで同じメッセージを伝えていても、タグによって識別し、チャネル横断でメッセージの伝達状況を追跡できる。

- スライドの表示時間や医師の認識の変化といった中間指標を用いて、処方や売上に対するメッセージの効果を評価することを可能とする。

■関連記事

AI時代のコンテンツ戦略は「基盤」と「変化への適応」から

製薬企業のマーケティング担当者にとって、コンテンツは医師との重要な接点であり、その質と効率は企業活動の根幹に直結する要素です。

AIが日常業務に浸透しつつある今、私たちは単に最新のツールを導入するだけでなく、コンテンツ制作・管理・活用の全体像を理解し、現在のボトルネックを解消するための抜本的な改革を進める必要があります。

本稿で述べたように、デジタルアセット管理(DAM)やモジュラーコンテンツ、そして適切なタギングといった基盤技術の導入と活用は、効率的なコンテンツ運用を支える柱となります。また、コンテンツの棚卸しや審査フローの階層化、現場での活用促進に向けた継続的な取り組みは、変化の激しい市場環境に柔軟に適応し、医師一人ひとりに最適化された情報を提供するための鍵となります。

これらの取り組みは一朝一夕に成し遂げられるものではありません。しかし、小さく始め、成功体験を積み重ねることで、組織全体でデジタルコンテンツ活用文化を醸成し、AI時代における製薬マーケティングの新たな地平を切り拓くことができるはずです。

次回からは、これまでにVeevaが支援した製薬企業のお悩みを事例として取り上げ、解決に向けた具体的なアプローチやステップについて、深掘りしてご紹介していきます。

<出典>

■そのほかのVeeva社によるコラムシリーズ「データ連携で導く真の顧客価値」

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)