医師・患者向け施策がつながる、「臨床課題」起点の情報提供戦略|MDMD2025 Summerレポート

製薬企業の情報提供戦略では、「臨床課題をどう捉えるか」が重要な視点の一つです。2025年6月に開催された「Medinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summer」のMedinewセッションでは、MR教育に精通したリープ株式会社の堀貴史氏と、高齢患者の医療ニーズを深く知る株式会社インターネットインフィニティーの門脇正周氏が登壇。「臨床課題」を起点にした、医師や患者に対する効果的なコミュニケーションのあり方について議論しました。

■パネリスト

・リープ株式会社

代表取締役 堀貴史氏(以下、堀氏)

・株式会社インターネットインフィニティー webソリューション部 メディカルソリューショングループ 副部長 門脇正周氏(以下、門脇氏)

■モデレーター

・株式会社医薬情報ネット Medinew編集長 小林佳代

一貫した情報提供に欠かせない、「臨床課題」の視点

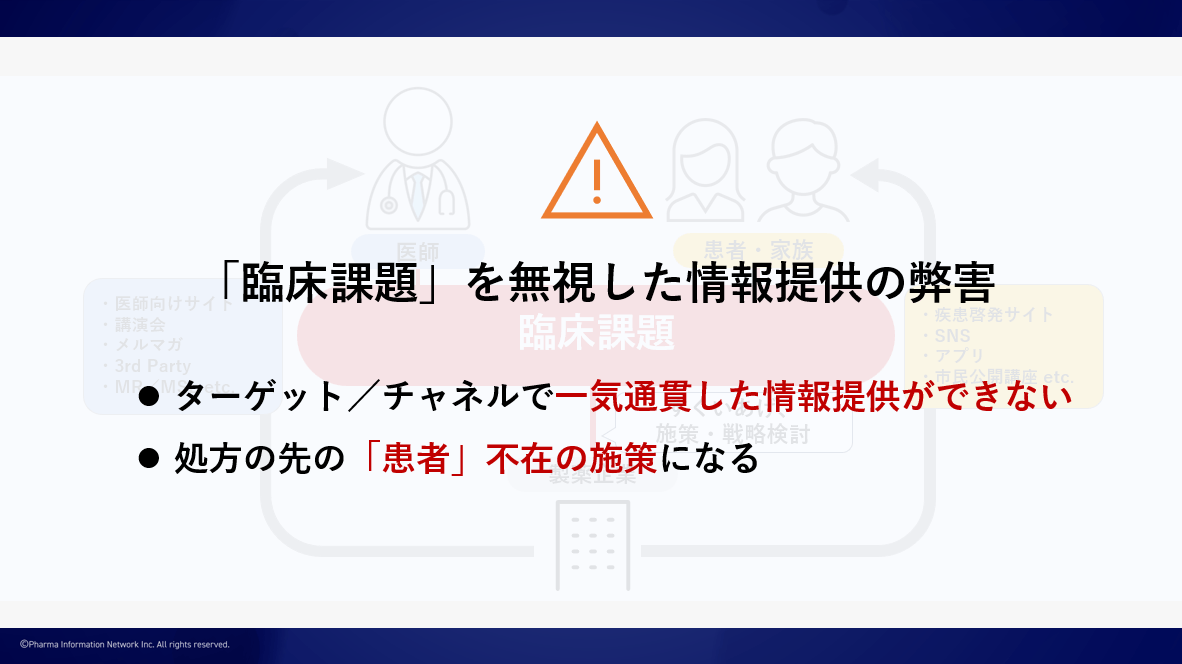

—— 製薬業界でオムニチャネルマーケティングが広がる中、医師や患者・家族がそれぞれ直面している「臨床課題」を把握することは、一貫した情報提供を行ううえで重要な出発点となります。

そもそも臨床課題とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。お二人にご意見をお伺いします。

臨床課題は、診療プロセスにおける理想と現実のギャップ

堀氏:当社では、ビジネスパフォーマンス評価に基づく人材開発・育成マネジメントを通じて企業の成果創出を支援しており、製薬企業に対しては、営業所長や現場のMRのパフォーマンスを可視化し、スキルや戦略実行度を定量的・定性的に分析・評価するサービスを提供しています。

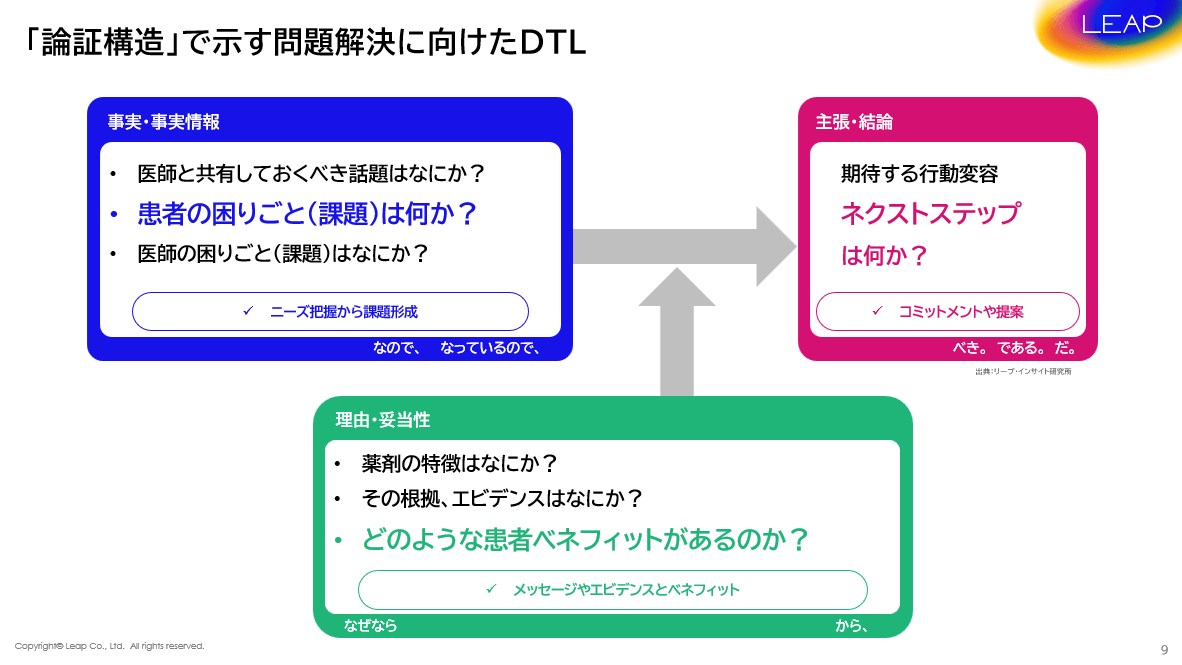

「臨床課題」という言葉は多義的ですが、製薬企業のコマーシャル営業の文脈では「診療プロセスにおける理想と現実のギャップ」とも捉えられ、MRが薬剤を提案する際に重要な役割を果たすと考えています。

実際に、MRが医師と対話する際は、診療プロセスにおける課題は何かという議論があって、その課題に対して、エビデンスやベネフィットを示しながら提案を行い、ネクストステップを導くという論理構成で対話を進めるのが一般的です。

MRのディテーリングを観察していると、この臨床課題として取り扱われる話題は、「患者が抱える困りごと」という患者起点のものと、「薬剤が処方されない理由」という薬剤起点のものに大別できます。どちらも臨床課題ではありますが、例えばスペシャリティ領域の疾患では特に前者が重点的に論じられる傾向にあります。

患者起点の臨床課題というと、患者の「身体的な問題点」に焦点が当たりがちですが、当社の調査によると、成果を上げているMRは患者の「社会的な問題点」や「心理的な問題点」まで言及していることがわかりました。つまり、患者の身体だけでなく、社会的・心理的背景も含めて臨床課題と捉えることがポイントだといえます。

「治療対象者がいない」状態として現れることも

門脇氏:当社は、介護領域でネットとリアルの両軸で事業を展開する企業です。要介護高齢者の意思決定に大きな影響力を持つケアマネージャーをチャネルとして活用し、未治療者を含めて要介護高齢者の治療率・継続率アップを図るサービスなどを提供しています。

医療現場において、臨床課題は「治療対象者がいない状態」とも考えられます。これは、医師が治療対象者を想起できず、患者自身も自覚できないことに起因します。

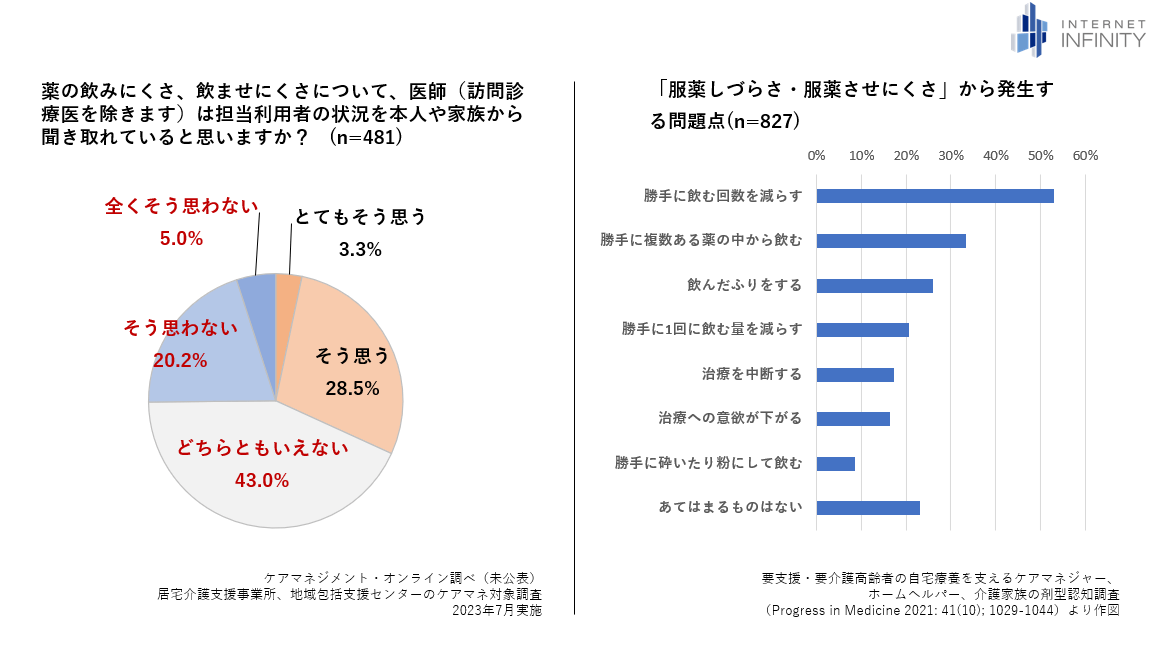

まず、医師側の課題として、患者やその家族の困りごとに気づきにくい現状があります。たとえば高齢患者は、勝手に飲む薬の回数を減らしてしまったり、一部の薬しか飲まなかったりすることがよくありますが、このような薬の飲みにくさ・飲ませにくさは、本人が自覚していない、あるいは家族に共有していても医師には伝えないことが少なくありません。

2023年7月にケアマネジメント・オンラインがケアマネージャーを対象に実施した調査でも、「薬剤服用の難しさについて、医師が十分に聴取できていると思う」と答えたのは約3割に留まっています。

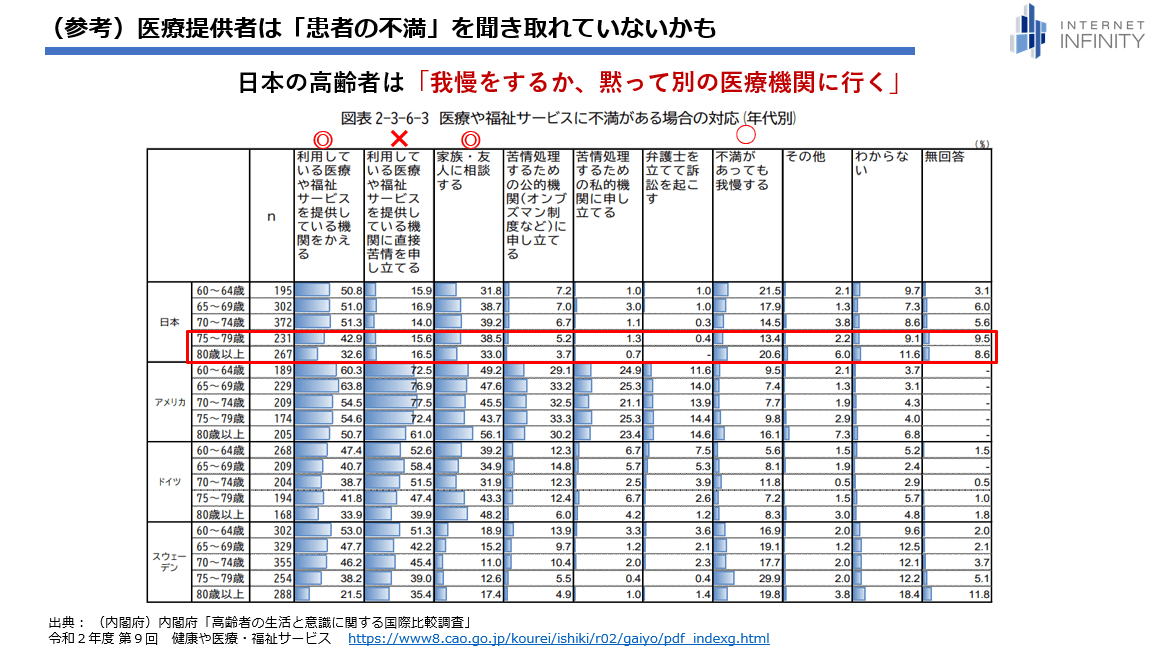

また、内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(2020年度)では、日本の高齢者は、医療や福祉サービスに不満があっても諸外国に比べて苦情を申し立てる割合が圧倒的に少ないことが示されています。代わりに我慢するか、黙って別の機関に移る傾向があるため、医療機関が患者の困りごとを把握できず、ニーズを蓄積しづらい構造となっているのです。これでは、医師は目の前に治療対象者がいても見逃してしまう恐れがあります。

一方の患者側も、特に高齢者は「歳のせい」と思い込み、医療ニーズに患者自身が気づきにくいという課題があります。医療機関にかかっていても、治療の選択肢が提示されないと必要性を感じにくく、情報の取捨選択が面倒になって現状維持バイアスが強まったり、判断を他人に委ねたりするケースもあります。

医師には治療対象を想起できるような情報提供を、患者には治療対象であると自覚できるような情報提供が必要だと考えます。

潜在患者を診療につなげる、医師・患者への情報提供ポイント

医師の行動変容に必要なのは、患者の生活に関わる「潜在ニーズ」

—— では、臨床課題を起点にした医師向けの情報提供戦略には、どのようなアプローチが考えられるでしょうか。

堀氏:医師との対話では、患者や家族がどう治療に向き合っているのか 、どういう生活を望まれているのかなど、患者の立場を想起させるような課題形成を行うことが重要です。

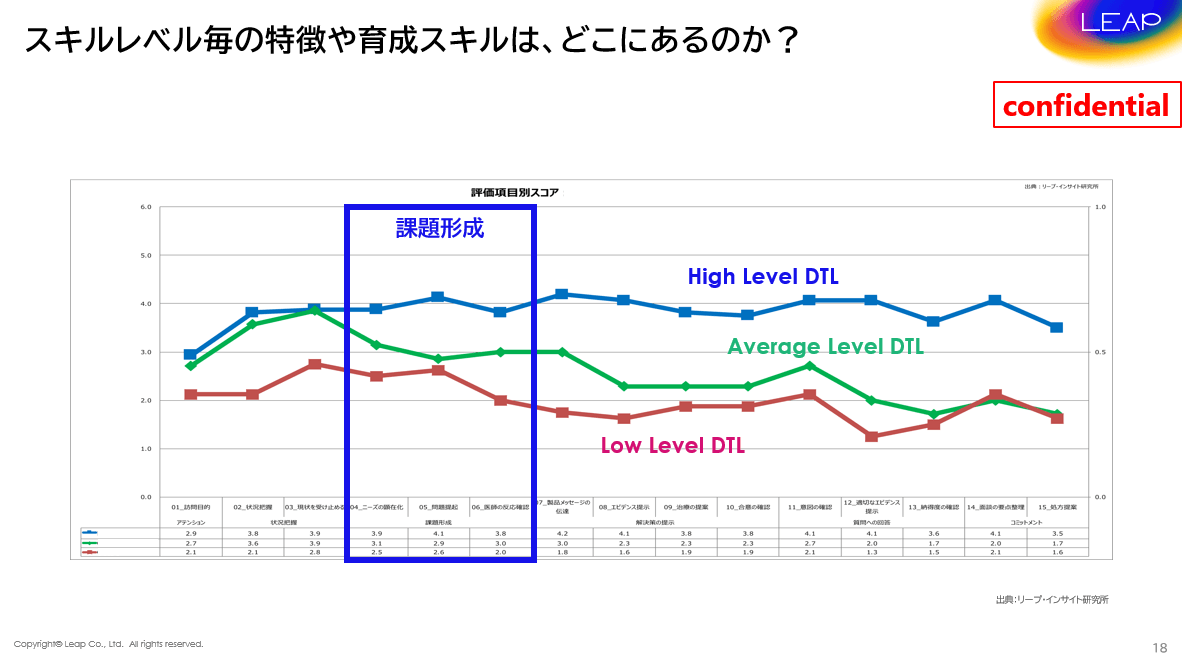

当社の調査によると、MRのセリングスキルに差が出るのは「課題形成」、つまり「ニーズの顕在化」「問題提起」「医師の反応確認」のフェーズです。

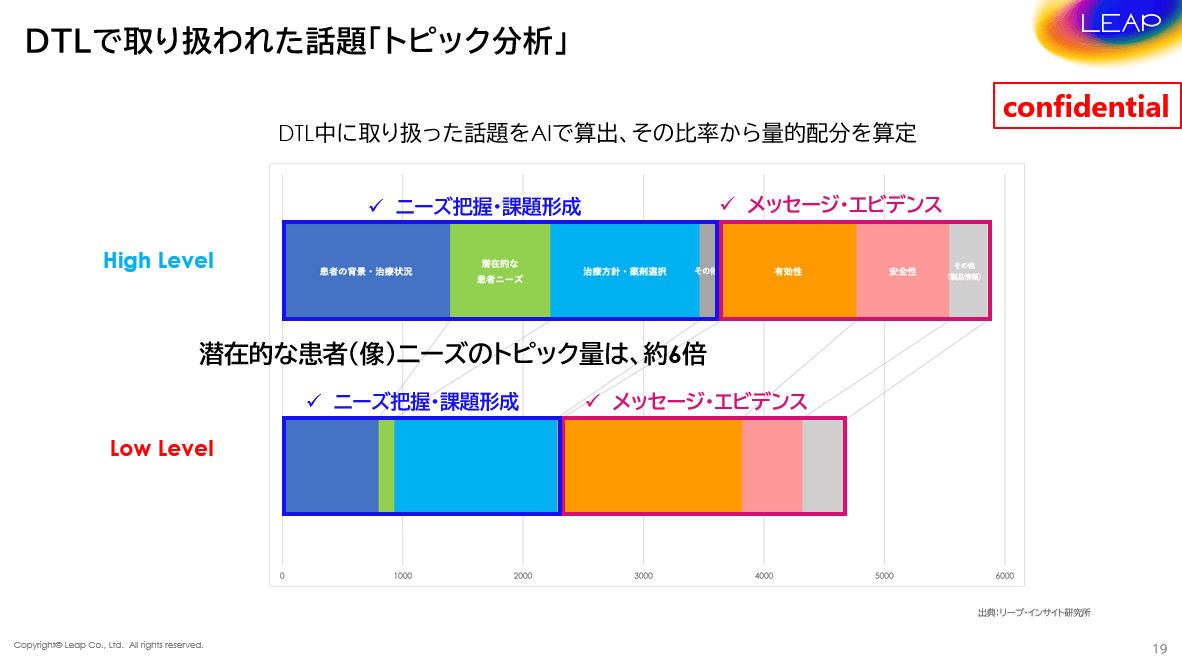

中でも、どれだけ「潜在的な患者ニーズ」に踏み込めたかが、ハイパフォーマーとローパフォーマーを分ける鍵となります。ここでいう潜在ニーズで取り扱われる話題は、まさに、患者の生活に根ざした社会的・心理的なニーズとなっています。

医師の間では、当然「ペイシェントセントリシティ(患者中心)」で治療に取り組まれているものと思います。顧客(医師)が認識しているニーズ、つまり顕在ニーズは既に解決策としてどのような治療を行うのか、どの薬剤を選択するのか、ある程度固まっていることが多いため、その文脈で薬剤を新たに提案しても受け入れられにくい。医師の行動を変えるには、医師自身が気づいていない「潜在ニーズ」、例えば患者の生活に関わるアンメットニーズに焦点を当てる必要があります。

—— 潜在的な患者ニーズに言及する際の注意点はありますか。

堀氏:優れたMRの方に共通していることに、患者の生活が目の前に浮かぶように描写する対話のスキルがあります。そのためには、患者や関係者のリアルな生活状況やニーズをインプットし、仮説を立ててナラティブにアウトプットすることが大切です。

—— その患者の生活にまつわるニーズは、どのようにインプットできるでしょうか。

門脇氏:患者に直接ヒアリングできれば理想ですが、それが難しい場合は、患者の生活に密着している専門職種のチャネルを活用するのも有効です。

たとえばケアマネージャーは、医師や製薬企業には見えていないような、要介護高齢者の生活に関する情報を多く把握しています。ケアマネージャーへの直接ヒアリングや、ケアマネージャーと担当利用者とのインタビュー動画などを通じて、患者の日々の生活状況をより具体的に理解できるでしょう。医師に言いづらいこともケアマネージャーには話す患者も多いので、その情報を医師に展開すれば、医師の中でも治療対象者像がより具体化されていくことになります。

患者に信頼されている人物のチャネルを、疾患啓発に活用

—— 一方、患者向けの情報提供では、何を意識すべきでしょうか。

門脇氏:疾患啓発のためにWebサイトを作ったり、CMを出稿したりといった「点の情報提供」で終わらないことが大切です。施策の全体を俯瞰し、患者のペイシェントジャーニーに沿えているかを確認すべきだと考えます。

その点、患者の身近にいて信頼されている人を介した情報提供は、有効なアプローチになり得ます。特に先ほど言及したケアマネージャーは、ケアプラン(介護サービス計画書)を立てると共に、医療機関への受診促進や、通院・服薬の継続支援を行える立場でもあるので、このチャネルを活用した高齢患者向けの疾患啓発は大きな可能性を秘めているといえます。

このような疾患啓発を通して、医師の想定していた潜在患者が掘り起こされてきて診療プロセスに進むことになります。患者向けの疾患啓発と、医師向けの患者に関わる情報提供という戦略を同時に進めていけば、まるでトンネルが開通したかのように両者がつながるはずです。

人を介した情報提供だからこそ、行動変容を後押しできる

—— 製薬企業は、患者の社会的・心理的ニーズを含めた包括的な臨床課題を、患者に関わる周囲の人たちを通してキャッチアップし、医師と患者への情報提供戦略に反映すること、その先で両者の戦略が一致する可能性があることがわかりました。

ところで、医師への情報提供ではMR、患者への情報提供ではケアマネージャーが登場しました。製薬企業においてもデジタルマーケティングやAIの活用が進む中、人を介した情報提供の価値とは何でしょうか。

堀氏:デジタルマーケティングにおける行動変容プロセスでも、ユースケースを作ることは大きなポイントとなります。製薬企業が薬剤処方例を作っていくには、医師が適切に患者を想起できることが必要。そのためには、人ならではのナラティブアプローチが欠かせません。

確かに、ナラティブに語るのは高度な技術であり、MRでもスキルの差分が生まれやすい領域です。とはいえ、スキルアップを諦めることなく情報提供の質を高めていくことが、医療に対する貢献でもあり、今後も求められていくと考えています。

門脇氏:デジタルマーケティングやAIで代替が難しいのは、いわゆるプッシュ施策です。医師や患者本人は気づいていない潜在的な課題やニーズに目を向けさせ、さらにその先の行動に移れるように後押しをする。そういった積極的なアプローチに、MRやケアマネージャーによる「人対人」のコミュニケーションは生きてくるはずです。

—— 臨床課題を起点に、人を介しながら医師向けと患者向けの情報提供戦略を一致させていく。その重要性を理解できたディスカッションでした。堀様、門脇様、本日はご登壇いただきありがとうございました。

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)