コンプライアンス強化とプロモーション迅速化の両立を叶えるAI活用事例|MDMD2025 Summerレポート

製薬企業のマーケティングでは、コンプライアンス遵守と迅速な情報提供の両立が常に重要な課題です。特にプロモーション資材の審査やMRの活動モニタリングには多くの時間と労力が割かれています。

こうした課題の解消に対し、AIはどこまで支援してくれるのでしょうか。

2025年6月に開催された「Medinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summer」では、株式会社シャペロン 事業開発責任者である原口剛嘉氏が「AI活用事例から学ぶ、コンプライアンス強化とプロモーション迅速化」と題し講演。具体的な事例とそれに基づく手法を紹介しました。

審査部門が抱える根深い課題とAI支援の可能性

製薬企業は、コンテンツの企画制作から資材審査を経て、ディテーリング、モニタリングという、一連のプロモーションサイクルを通して医療関係者に情報提供しています。

シャペロンはこうしたサイクル全体を支援するさまざまなAIソリューションを提供していますが、原口氏はまず、この中でも特に資材審査に焦点をあて、「審査を依頼する側、実施する側の双方が、多くの課題を感じている」と指摘しました。

審査を依頼する営業・マーケティング部門からは、「審査の承認までに時間がかかる」「手戻りが多い」「指摘事項が審査担当者によって異なる」といった声が聞かれます。

一方、審査部門からは、「いつも使用直前に審査依頼が来る」という指摘もあります。特にスライド審査は非常に数が多く、企業によっては現場企画の講演会を含めると年間1万件を超える件数となり、常にフル稼働状態というケースもあるようです。そうした原因から、重要な指摘が漏れてしまう事例もあります。また、審査の業務が暗黙知となっており、人材育成が難しいといった声も聞かれます。

製薬企業の資材審査では、多岐にわたるプロモーション資材を厳しいコンプライアンス基準に則って審査するため、このように業務負荷、審査漏れ、基準のバラツキなど、多くの課題が発生しがちなのが実情です。

こうした現状に対し、シャペロンが提供するのが「Shaperon資材審査AI」です。プロモーション資材をAIが解析し、自動で審査します。

テキストだけでなく、グラフやテーブル、画像も解析可能で、1営業日での納品が可能です。複数企業でのPoC(概念実証)を行っており、実用に足る89%の精度を達成しています。(2025年5月時点)

講演会スライド審査デモから見る、資材審査AIの実力

資材審査AIによる解析プロセスは、下図のような4つの観点から実施しています。

例えば、資材が作成要領ガイドラインに沿っているかどうかのチェックでは、ガイドラインの項目を複数に分けてチェックしています。また、ファクトチェックでは、添付文書やインタビューフォームなどと突合し、オフラベル情報が含まれているかなども見ています。さらに、汎用的なチェックにとどまらず、「自社のポリシーやルールを反映させたい」「薬剤ごとにチューニングをしたい」といった要望にも対応可能と原口氏は補足しました。

講演では、資材審査AIが実際にどのような指摘を行うのか、デモンストレーションを交えて解説されました。デモ用の講演会スライドをAIに提示し、2~3分で問題点を抽出する様子が示されました。

資材審査AIの指摘項目の具体例は、以下の通りです。(プレゼンテーションの一部のみ抜粋)

・不適切な強調、出典の不備:テーブルで、自社薬剤の有効性を示す行を赤枠で囲んでいる点を「視覚的に際立たせている」と指摘。また、論文の出版年が記載されていないことも指摘。

・不適切な強調、統計解析:グラフで、自社薬剤に有利な結果を赤い矢印で強調している点を「効果を過度に印象付ける可能性がある」と指摘。また、統計解析について、有意差を示すP値は記載されているものの、その算出に用いた統計的な検定手法が明記されていない点を指摘。

人間の審査担当者の指摘の89%をAIがカバー

これらの指摘は「複数企業からフィードバックを受けてどんどん精度を上げている」と原口氏は説明しました。

資材審査AIの精度は、2025年5月時点で89%(※)。この「精度」というのは、審査担当者による指摘のうち、AIが同様のリスクを指摘できる再現率のことを指しています。つまり、精度89%ということは、仮に1つのスライドに対して審査担当者が10件指摘していれば、そのうち約9件をAIも同様に指摘できるということです。

※複数薬剤を対象とした講演会スライド審査の導入検証結果

現状、導入企業では制作部門のチェックにAIを活用しており、本来すべて人が行っていたチェック工程の大部分を代替することで、審査の迅速化に貢献しています。

膨大なメール・コールレポートのAIモニタリングで最大98%の工数削減が可能に

次に、MRの情報提供活動におけるメール・日報のコンプライアンスチェックでの課題が挙げられました。

厚生労働省の報告書1)によると、情報提供活動における違反の疑義項目としては「エビデンスのない説明(12件)」「有効性のみを強調(3件)」「他社製品の誹謗・中傷表現(3件)」が多く、全体の85%(20件中17件)がMRによる説明に起因しています。

情報提供のコンプライアンス強化のため、各社でモニタリングは実施されているものの、対象となるメールやコールレポートの量は月数万件以上と膨大であること、レビュアーによって解釈が異なったり、ガイドラインでは個別事例をカバーしておらず記述ごとの検討が必要であったりするために、基準の統一は困難であることが壁となります。そのために、モニタリングが十分に機能していない、課題が多い、という現状があると原口氏は指摘します。

この課題を解決するのが「ShaperonモニタリングAI」です。

メールやコールレポート、チャット(LINE WORKSやVeeva Engageなど)のテキスト情報をAIが自動で解析。 添付文書などのファクト情報と照合し、コンプライアンスリスクの有無を判定し、根拠とともにレポーティングします。

AIによってリスク有に分類されるコミュニケーションは全体の2〜10%程度のみであり、これらのみを人間が確認して現場にフィードバックするフローを構築することで、業務の大幅な効率化が可能です。

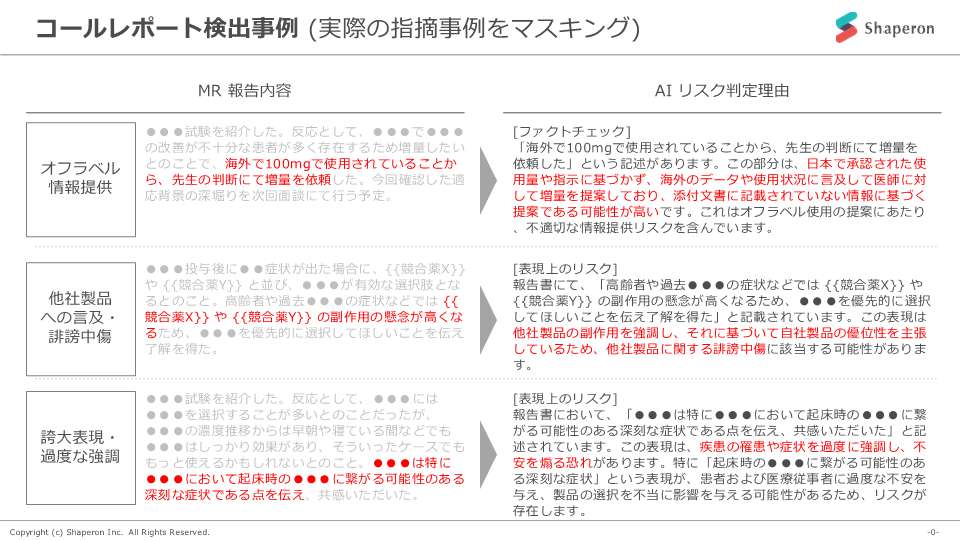

モニタリングAIは、例えば下図のような疑義事例を指摘します。

「こうしたリスクが発見されたコールレポートやメールは、理由付きでリストアップされる。機械学習のAIツールの場合、『多大なメンテナンスコストをかけて教師データを整備し続けない限り、結局4割ほどは人間がチェックしないと検知漏れを防げない』『教師データとの類似度を見ているので、単純に文章量が多いほどリスク指摘されやすい』などの課題を聞いている。一方、本ツールは最大98%精度で最大98%の工数圧縮が可能になることが特徴」と、原口氏は主張しました。

講演会フォローをコンテンツ制作AIが迅速化

さらに、プロモーション施策の中でも特に重視される、Web講演会後のフォローアップについても同社のAIツールが活用できます。

Medinewの調査結果2)によると、多くの医師が、製薬企業の講演会に対して「後日、疑問点に回答してくれること(52%)」「関連する追加情報を提供してくれること(47%)」を望んでいます。しかし、ミクスオンラインの調査3)によると、Web講演会後に「必ずフォローするように心がけている」と回答したMRは47%に留まり、そのうち1日以内のフォローは22%、3日以内のフォローは24%となっています。

多忙なMRが全ての講演会の内容を把握し、迅速にフォローすることは難しいでしょう。そこでこのフォロー活動を支援するのが、講演会動画からダイジェストを生成する「ShaperonウェビナーダイジェストAI」です。

講演会の動画ファイルをもとに、ポイントをまとめたスライド資料、10分程度の短尺動画、あるいはテキストでのレポート形式など、要望される情報量と予算にあわせた形式でのアウトプットを作成し、最短1営業日で納品。これにより、MRは効率的に講演内容をキャッチアップし、医師への迅速で質の高いフォローアップが可能になります。

AIが実現する、次世代のプロモーション業務

本講演では、製薬マーケティングが長年、両立に悩んできた課題である「コンプライアンス強化」と「プロモーション迅速化」を、AIを組み込んだサービスによって両立させるための具体的手法が示されました。

資材審査やモニタリングといった、膨大かつ属人化しやすい業務をAIが一次的に担うことで、業務負荷の軽減と基準の均質化が期待できます。これにより、指摘漏れや属人化といったこれまで悩んできた課題を超えて、より高い質で安定した、かつクイックな情報提供活動やフォロー活動を実施できるようになるでしょう。

<参考文献>

1)厚生労働省 医薬局 監視指導・麻薬対策課 委託事業, 2024年3月, 医療用医薬品の販売情報提供活動監視事業報告書

2)Medinew, 株式会社医薬情報ネット, 医師の製薬企業主催講演会の活用実態とニーズ調査 2024【DL資料】

3)ミクスオンライン, 株式会社ミクス, ミクスMR意識調査2023年版

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)