スペシャリティ領域のDtoDコンサルがもたらす、医師の行動変容|MDMD2025 Summerレポート

2025年6月に開催されたMedinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summerでは、「DtoDマーケティングにおける新たな解としての”Medii Eコンサル”」と題し、株式会社Medii取締役執行役員COOの筒井亮介氏が講演。製薬企業と連携し多様な取り組みを実践している立場から、DtoDマーケティングの有効性と取り組み方について解説しました。本記事では、その講演内容をレポートします。

スペシャリティ領域でのDtoDの重要性

医師が診断や処方といったアクションに至るまでには、大きく分けて「知る」「気づく」「自信を持つ」「アクションする」というステップがありますが、スペシャリティ領域では、この「自信を持つ」が特に重要です。

特に希少疾患の場合、医師は経験のない診断を思い切ってつけることになります。新しい作用機序の薬剤を初めて使う場合にも、思い切って処方を決断することになります。思い切ったアクションのためには、自信を持つという要素が欠かせません。

他領域のマーケティング活動では、シェアオブボイス(SoV)に主眼が置かれてきました。しかし、スペシャリティ領域では、医師に単に診断や治療について知らせるだけでなく、選択肢として認識し、必要な場合は自信を持って初めての診断・処方へと行動変容をサポートすることが重要です。

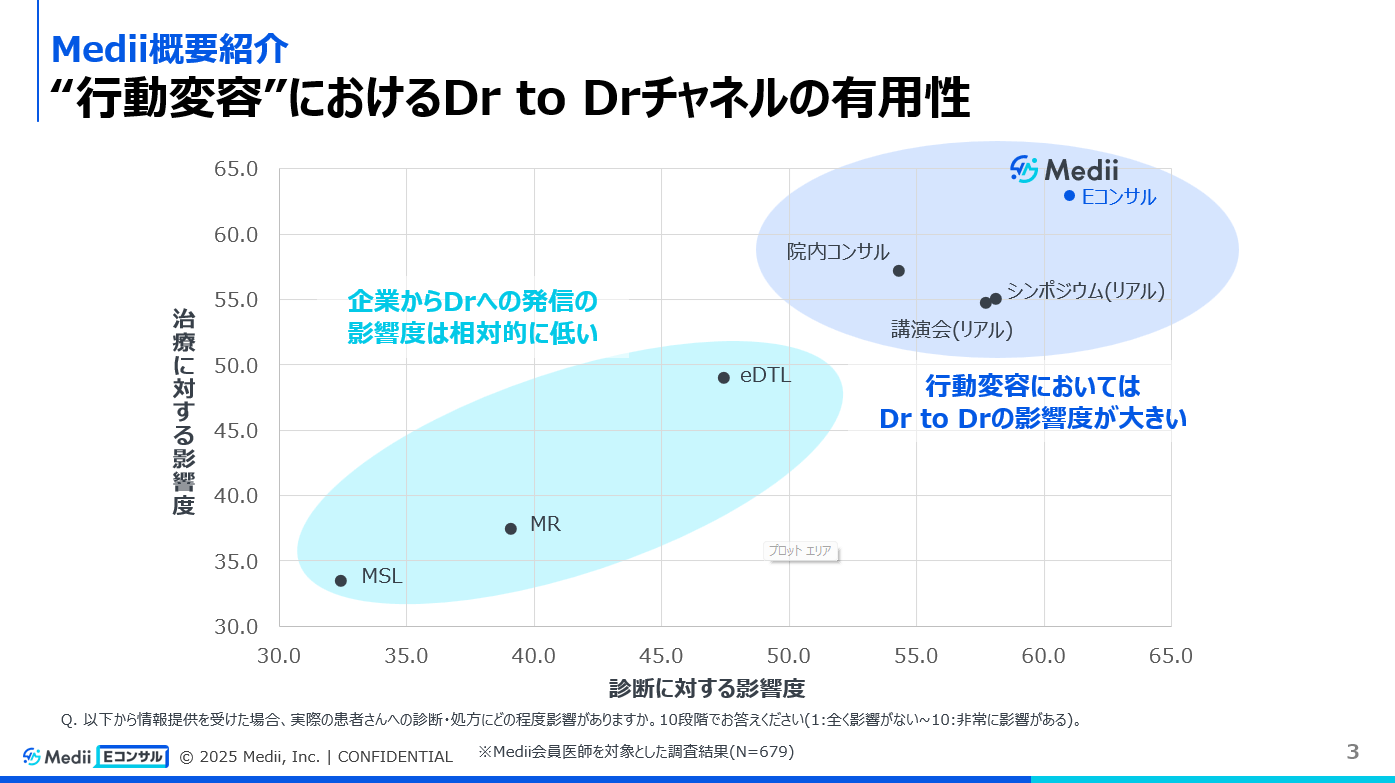

このような医師の行動変容を促すには、DtoDの影響度が大きいことがMediiのアンケート調査結果から分かっています。

上図は、情報提供の各チャネルが診断や治療に及ぼす影響度を示したものです。左下の群は、製薬企業からドクターへの一方向的な発信です。認知拡大には、この左下のチャネル群の有用性も高いといえます。

しかし、筒井氏は、「行動変容には、右上の群、講演会やシンポジウムなどの双方向的な要素のあるDtoDのチャネルの方が大きい影響度を持ち重要」と説明。そして、これらDtoDチャネルの中でも非常に力強いパフォーマンスを上げているのが、全国のエキスパート専門医に相談ができるMedii Eコンサルだといいます。

医師の疑問に寄りそう、DtoDの「相談」チャネル

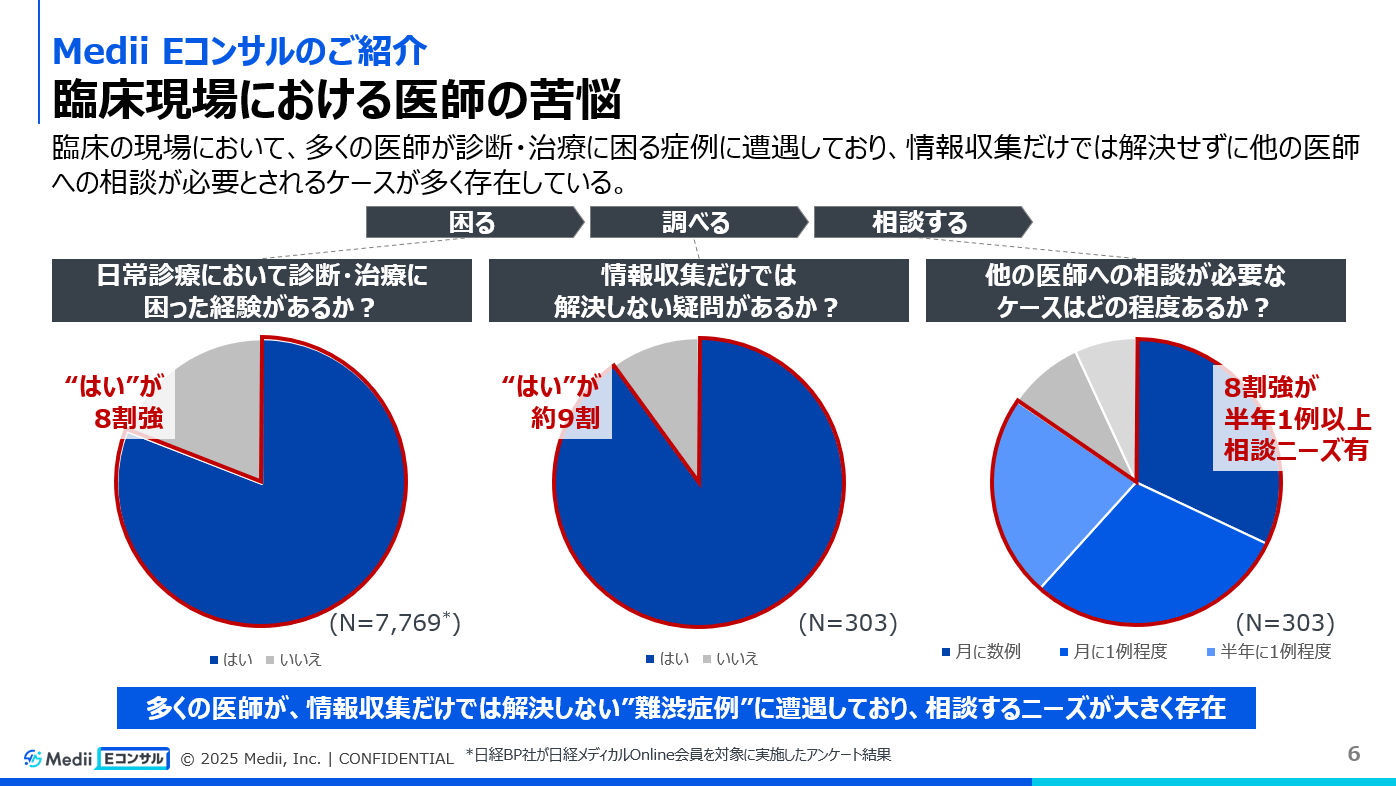

筒井氏によると、医師が臨床現場で疑問を感じたときには、困る・調べる・相談するという3ステップのジャーニーをたどります。

日常臨床において8割強の医師が、診断や治療で「困る」経験をしています。そのとき、まずは、論文やガイドラインなどで「調べる」ことで解決を図ります。しかし、それでも解決しないこともあり、最終的には「相談する」しかありません。この「相談する」にフォーカスを当てたDtoDサービスが、Medii Eコンサルです。

Eコンサルは、主治医が専門医に対してチャットで相談できる、オンラインプラットフォームです。主治医は匿名で相談し、専門医は実名で回答します。

筒井氏は、Eコンサルについて、「極めてアクティブなプラットフォームで、累計1万5,000件超の相談がされていることが特徴」だとしました。相談の文章は平均1,000文字を越え、症例の疑問解決までにチャットラリーが平均4往復を超えて続くなど、活発なコミュニケーションがあり、エンゲージメントが高い医師のみが使っているといいます。

2023年から、日経メディカルの医師会員なら誰でもSSOでEコンサルが使えるようになり、利用可能な医師は23万名に達しています。

Eコンサルで質問する医師の約8割はHP所属です。「GPの医師はすぐに紹介に回す傾向があるため、相談ニーズが高くなく、紹介を受ける側となるHPの医師がよく利用していると考えられる」と筒井氏。「10~20年目の、臨床現場の第一線で活躍する医師がメインユーザー」と説明しました。

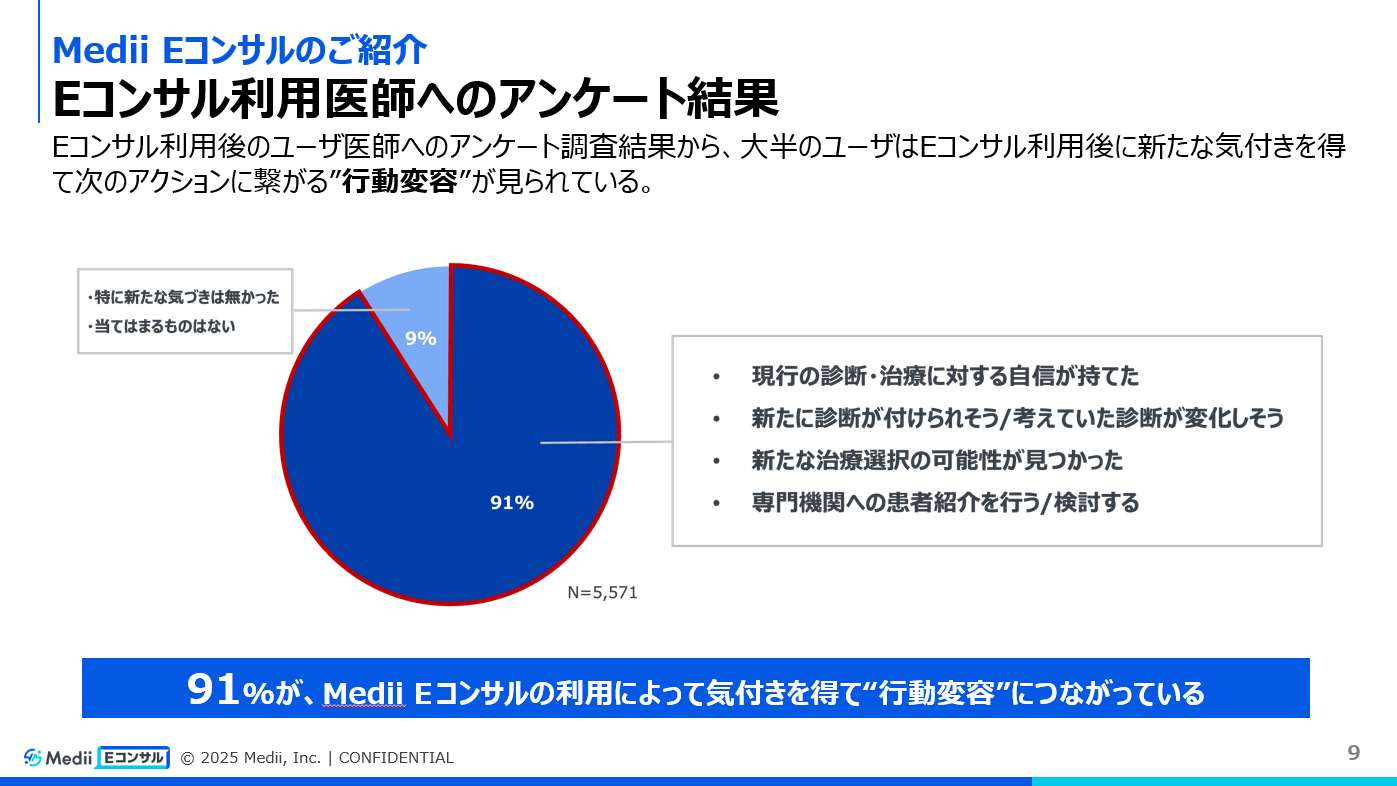

Eコンサルを通じた専門医への相談は、実際の行動変容につながっていることが、利用医師へのアンケートから分かったといいます。

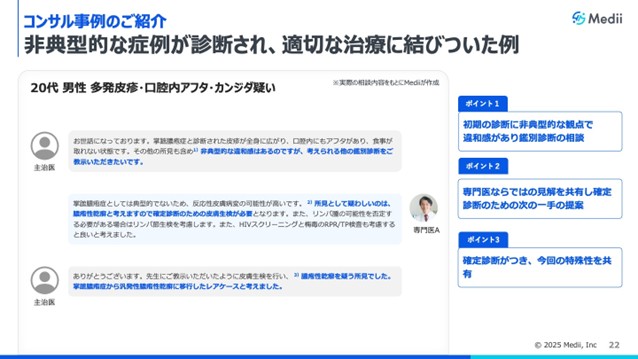

スペシャリティ疾患の診断・治療につながった専門医相談の実例

筒井氏は講演で、Eコンサルの相談実例について、開示できる範囲で紹介しました。主治医が非典型的な症例について相談し、適切な治療に結びついた例です。

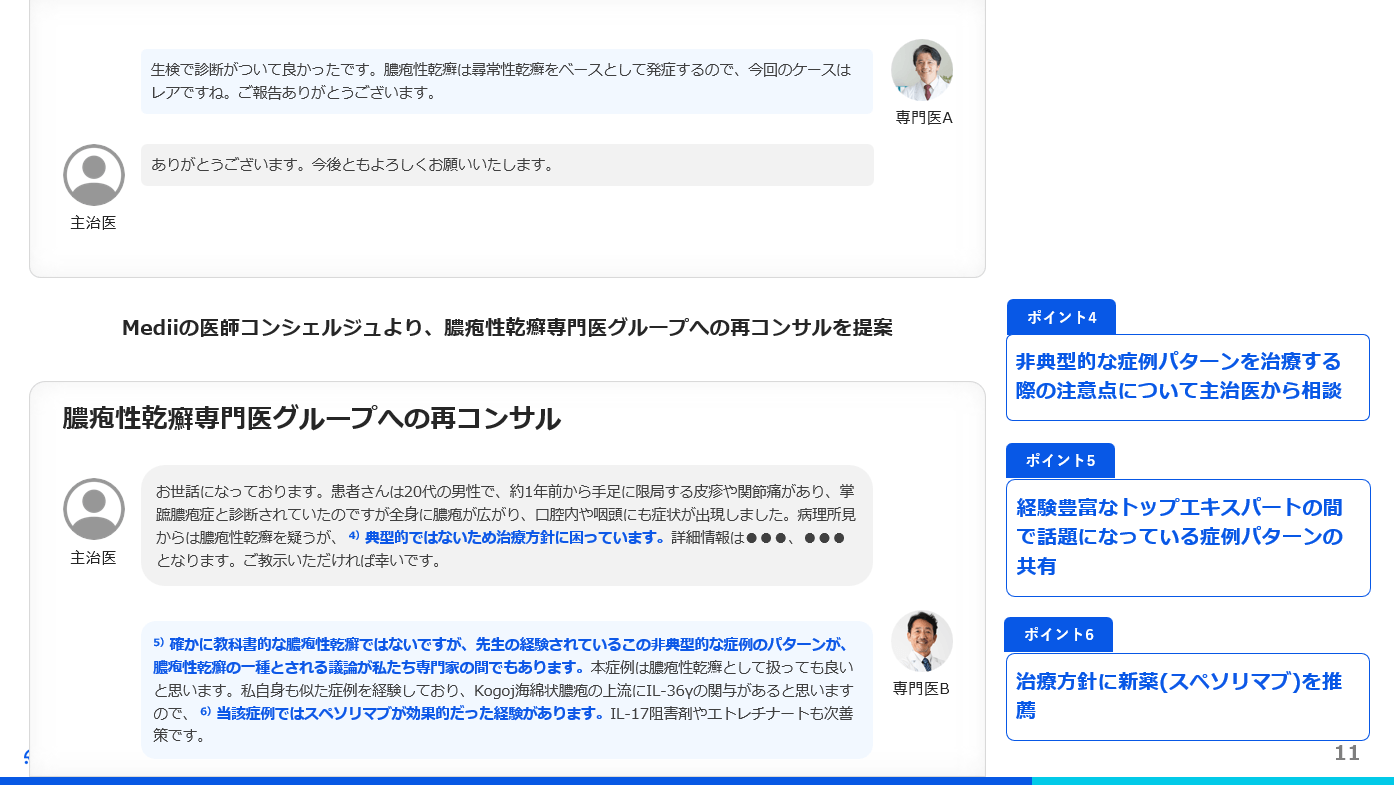

主治医からの「掌蹠膿疱症と診断された症例だが違和感がある。しかし他に考えうる鑑別が見当たらない」という相談に対し、皮膚科専門医が膿疱性乾癬の可能性を指摘。主治医が助言に従い皮膚生検をしたところ、膿疱性乾癬を疑う所見が得られ、疑問は解決に至りました。

ただしこの例では、さらにMediiからEコンサル上につくられた膿疱性乾癬の専門医グループへの追加コンサルを提案し、主治医が改めて相談しています。

専門医グループからは、非典型的な膿疱性乾癬であることに加え、類似の症例で効果的であった新薬や、推奨される今後の治療の流れについて、経験に基づいた複数人のアドバイスが提供されました。

「このように、主治医単独では正しい診断、正しい治療になかなか辿りつかなくても、専門医のアドバイスにより適切な診断、適切な治療に結びつくことがある」と、筒井氏はEコンサルの有用性を訴えました。

製薬企業との協働プロジェクトも

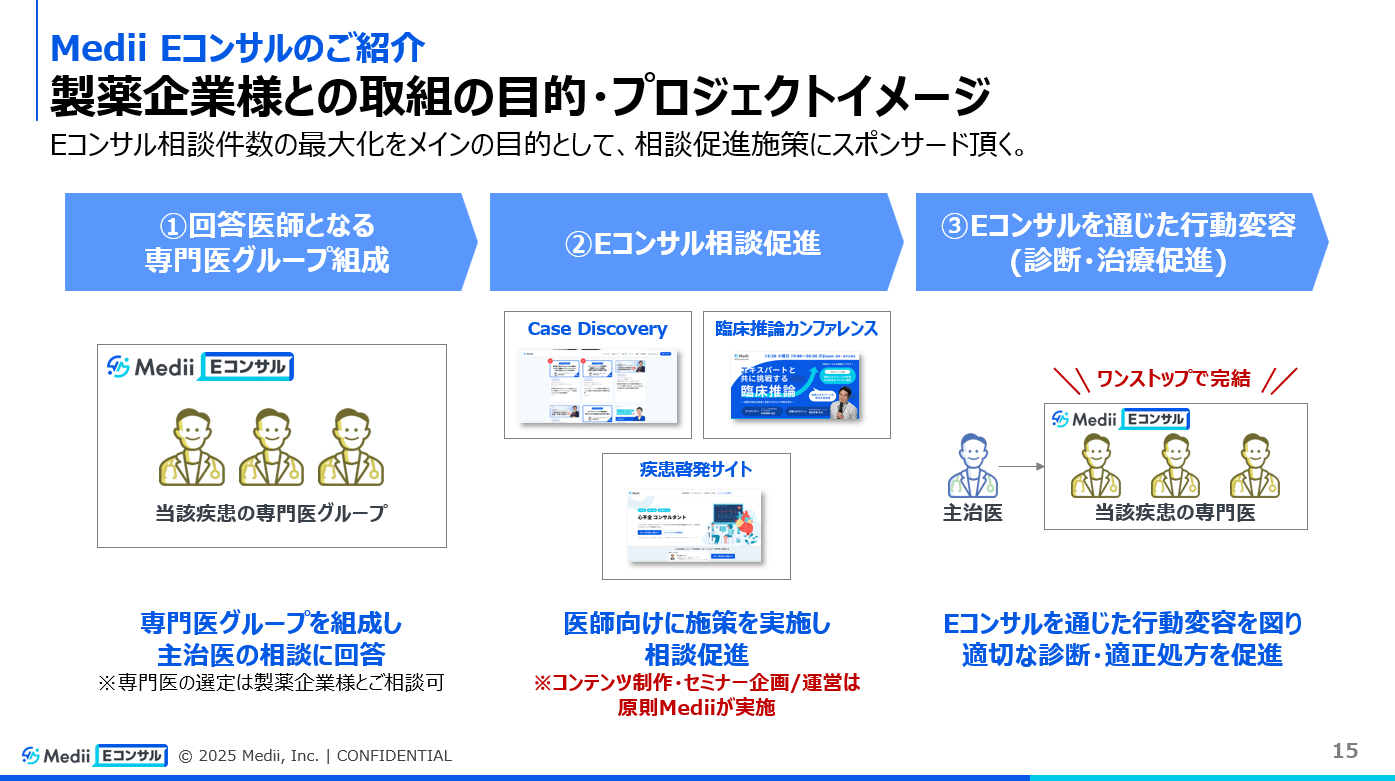

Medii Eコンサルのプラットフォームには、回答者となる医師が1,500名以上所属しています。臨床の第一線で活躍するガイドライン作成メンバー、医学関連学会の理事長、理事クラスの医師などが多く協力していますが、さらに、製薬企業とのプロジェクトの組成に重なって、新しい医師のリクルーティングにも取り組んでいると、筒井氏は紹介しました。

国内売上上位15社の製薬企業のうち75%と取り組み実績があり、各疾患のエキスパートによる専門医グループをつくり、先述の事例のような活動につなげています。

当初は希少疾患の診断の支援を主眼に置いたプロジェクトが多かったものの、最近では免疫関連有害事象や血液がんなどでの支援も広がっています。また、重症喘息のように、診断自体はつけやすいが、診断後の治療選択が多様な疾患での意思決定の支援も行っています。

専門医グループ結成と相談促進施策の組み合わせ

筒井氏は、製薬企業との協働プロジェクトについて、「製薬企業の課題をまず伺い、Eコンサルを使った課題解決を提供する」と、取り組みの流れを説明しました。

「相談」の前後段階にある医師も幅広くカバー

Eコンサルのプラットフォームには、医師同士の議論の中で多様なデータが蓄積されています。そうしたデータを起点に、他の領域の取り組みへとバリューチェーンを広げていると、筒井氏は説明しました。

具体的なニーズを持った医師と製薬企業をつなぐ

Eコンサルの利用前・利用中には、医師は目の前の症例への対処や、診断・治療法の比較検討に注意が向いており、薬剤の情報提供を必要としていないと考えられます。一方で、Eコンサルで専門医から回答を得て、新しい治療法を知った、治療方針が決まった、という状態になれば、「処方前に薬剤について調べたい」という方向に注意が向きます。

このタイミングで、特定の薬剤についての情報提供を希望している医師と製薬企業をつなぎます。医師の同意を得た上で、医師が情報提供を希望する薬剤を取り扱う製薬企業に医師の情報を共有し、製薬企業が医師にアプローチします。筒井氏は、この取り組みの特長を以下のように説明しました。

- 鮮度:ターゲット医師が、まさにいま症例を持っており、かつ、当該症例に適合する特定の薬剤の情報を希望しており、MRとのコミュニケーションニーズが高まっているというタイミング

- 精度:Eコンサルで症例について相談しているということは、ほぼ確実に症例を持っている医師だと考えられる

- 粒度:先生の同意のもと個別医師の情報を提供するので、データの粒度がよくアクショナブル

臨床疑問解決AIサービス「Medii Q」

最後に、2025年7月から開始する、医師の臨床疑問の解消を支援するAIサービスの紹介がなされました。

医師の間でも生成AI利用が想像以上に進んでいます。Mediiの会員医師調査によると、特に大規模病院勤務や年次の若い医師では生成AIの利用率が高く、「医学知識の確認」「症例考察・臨床義務の解消」などの実践的な用途で使われています。

そこでMediiは、医師の臨床疑問の解消のための調査に最適化したAIサービスMedii Qの提供を開始しました。このサービスは、一般的には有料で提供されるレベルの高性能AI最新モデルに準拠しているほか、PubMedと連携しており、医師が希望する情報について、エビデンスレベルが高い情報へのアクセスを容易にすることにより、医師の調査負担を軽減します。さらに、Eコンサルと連携しているため、エキスパート専門医への相談を容易に行うことができるのが特徴です。筒井氏によると、今後は、Eコンサル上での過去の相談事例や、PubMed以外の情報ソースなども学習させたいといいます。

まだ少人数のテスト段階ですが、「Eコンサルの補助または相談前に使うツールという位置づけで、実践的に利用されているようだ」と筒井氏。その上で、以下のような医師の意見があったと紹介しました。

- 同僚などに意見を求めるのがはばかられることも、躊躇せずに聞くことができる

- 自分の方針が、エビデンスレベルの高い情報との間に齟齬を生じているか否かの確認にはとても有効。また、Eコンサルでの専門医への質問につなげられる

本サービスでは、AI利用の結果から、医師の興味関心や状態、症例を持っていそうか否か、ある薬剤の情報提供を希望していそうか否かなどが見えると想定されます。

スペシャリティ領域ではDtoDが医師との関係性を深化するタッチポイント

Mediiの筒井氏は、スペシャリティ領域の診断・処方では医師が自信を持ってアクションできることが重要であり、その後押しとして有用性の高いDtoDサービスの価値が増していると解説しました。さらに、医師の相談を起点とした行動変容について、具体的な事例とともにその効果を紹介。Eコンサルのような双方向のDtoDオンライン相談サービスは高いエンゲージメントを持って利用されており、医師による診断・治療の意思決定を支えています。

製薬企業にとっても、単なる情報提供を超え、医師の臨床判断に寄りそうタッチポイントとして、スペシャリティ領域におけるDtoDチャネルの設計を再考することが、医師とのより深い関係性構築につながるかもしれません。

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)