オムニチャネル、何をどう動かす?より良い実践のコツを聞く|製薬4社マーケ・CX座談会

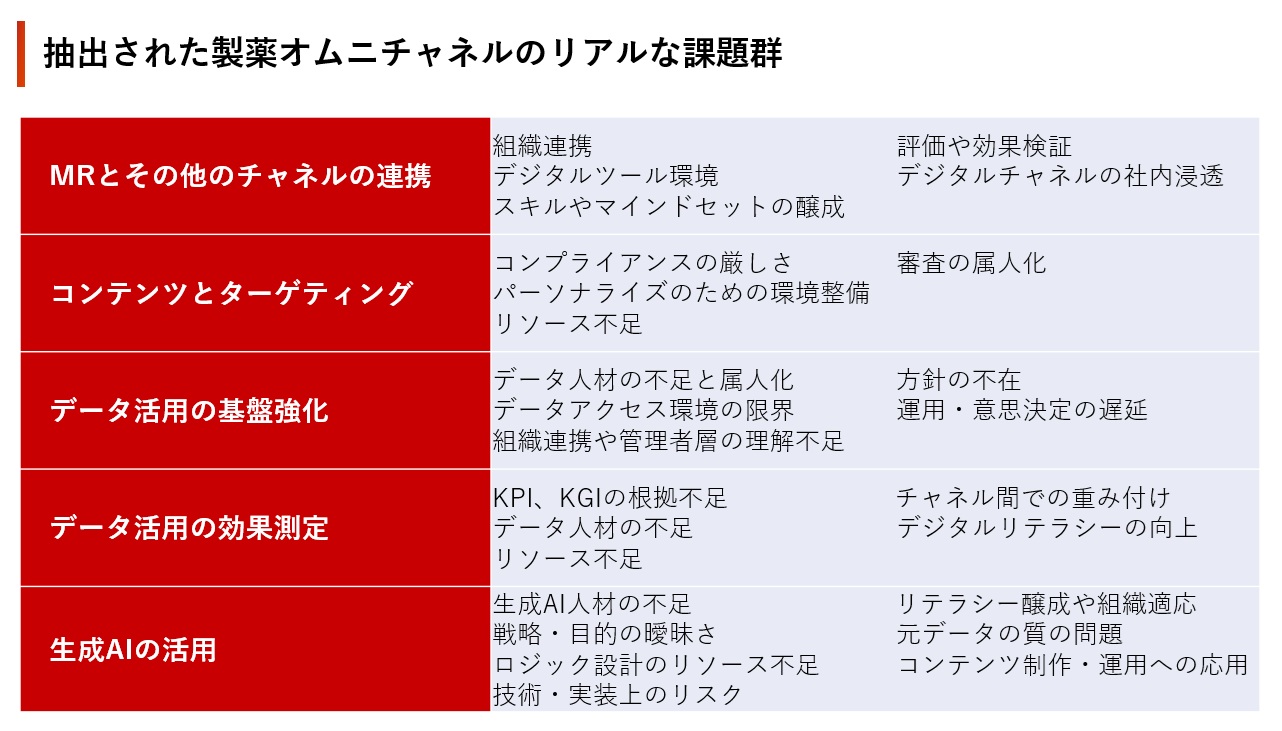

2025年6月に開かれたカンファレンスイベントMedinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summerでは、「真のオムニチャネル実現」をテーマに、初の聴衆参加型ワークショップを実施。企業の壁を越えて活発な意見交換が繰り広げられ、現場のリアルな課題感が浮き彫りとなりました。

その熱を引継ぎ、本座談会には製薬企業4社で活躍するマーケティング・CX担当者4名が集結。製薬オムニチャネルの最前線について、その実情や課題、施策の工夫をさらに深く語り合いました。

座談会の参加者

川野清伸氏(ユーシービージャパン株式会社 免疫・炎症事業部 マーケティング部長)

鈴木美香氏(MSD株式会社 オンコロジーユニット CXリアライゼーションスクワッド プロダクトオーナー アソシエイトディレクター)

森岡 真一氏(アステラス製薬株式会社 日本コマーシャル カスタマーエクセレンス部 部長)

安藝 貴文氏(大塚製薬株式会社 医薬営業本部 プロダクトマネージメントグループ 腎・免疫領域 PMM)

試行錯誤が続くチャネル連携

川野氏:2010年代後半以降、製薬業界で注目されてきたオムニチャネル戦略ですが、その実現は容易でなく、依然として多くの課題が立ちはだかっています。

MDMD2025 Summerのワークショップでは、製薬企業や医療機器メーカーのマーケティング部門や営業推進部門などの方々が参加され、各チャネルについてグループディスカッションを行いましたが、今回はその議論をこのメンバーでさらに掘り下げていきたいと思います。

主軸チャネルはやはりMR?

川野氏:一つ目の課題は、「MRとその他のチャネルの連携」です。

鈴木氏:6月のワークショップのとき、私はチャネル連携のグループワークに加わりましたが、やはり最近の課題としては、デジタルリテラシー向上、あるいはデジタルチャネル活用方法の浸透が挙がっていました。どの企業も試行錯誤している現状を、ディスカッションの中で強く感じました。

川野氏:本社のマーケティング担当者が集まったワークショップだったにもかかわらず、主語がほぼMRだったことは印象的でしたね。製薬オムニチャネルでは、以前のMedinew調査1)でも50%以上の企業が「MRチャネルが主軸」と答えるなど、依然としてMRチャネルの存在感が際立っています。さまざまなツールやチャネルを導入していても、結局のところMRに回帰するのかなと肌で感じました。

森岡氏:MRは医師の処方行動に最もインパクトを与えるチャネルであることが調査2)でも示されていますし、MRドリブンになるのは自然でしょう。

とはいえ、MRのリソースが減少する中、医師へのアクセスを維持するには、別のチャネルの活用も重要になってきます。ただ、その必要性をまだ実感できていない方も多いかもしれません。その原因の一つは、オムニチャネルの成功体験を十分に得られていないことにあると考えられます。イベント前後でのMRの活動を強化し、さらにはMR活動以外のチャネルを上手く組み合わせることで成果につながる体験を積み重ねること、またベストプラクティスを共有する機会を設けることが、目下の課題です。

新興デジタルツールの新規開拓

森岡氏:新しい取り組みとして、当社は最近、医師とのコミュニケーションを強化する目的で、デジタルコミュニケーション機能を試験導入しました。これは、プロモーション資材の送付も可能な医療関係者とのチャットメッセージ機能です。医師はこのチャネル一つで、MRだけでなくメディカル担当者とも直接会話ができることを想定しています。さらに、メールを使わずにコミュニケーションから資材の閲覧までを一つのツールで完結できるため、今後の活用に大きな期待を寄せています。

安藝氏:オムニチャネルとは、「いつでもどこでもつながる」ことであり、そのためにもプル型の情報提供も、もっと模索すべきだと考えています。そう思ったきっかけは、プッシュ型プロモーションメール施策の限界でした。自らデータを解析した結果、メール配信数と売上に相関がない、つまりメールを送っても開封されにくいために効果が出ないことが、明らかになったのです。

そこで、スマホをカードにかざすだけで、資材を即時に閲覧できるというツールの利用を始めました。MRはNFC通信のカードを持参し、面談中に医師が資材に興味を示したら、スマホでカードにタッチしてもらうのです。そうすればその場ですぐに見てもらえるので、「開封されない」というメールの課題の解決につながると考えています。効果実証中ですが、いずれは専門性の高いWebマーケターへのアポイント取得や講演会の視聴案内などにもつなげて、プッシュ型のMRからプル型の情報提供への橋渡しにしたいですね。

ほかに、ポッドキャスト配信も始めました。自社サイト内に音源を置かなければならないという規則が壁になっていますが、ターゲットへのリーチは高いと私は思います。働き方改革で時間がなく、車や電車の中で聞く人が多くなったのかもしれません。コンプライアンスの問題は、トークスクリプトを事前に文字レベルで作り込むことで回避しています。

川野氏:チャネルの拡充には、社内独自の取り組みだけでなく、新たな社外ツールの模索も有用だということが伺えますね。

既存チャネルの継続・回帰も

鈴木氏:レギュレーションのことを考えると、最新ツールを次々に導入するのは難しいこともあり、既存のツールも重視しています。例えば、メディア上で医師と直接やりとりできるサービスは双方向性が高く、疾患領域との相性もよいと考えております。

川野氏:確かに、PoC(概念実証)で新しいチャネルの開拓などを続けても、なかなか定着しないという課題はあり、結果的に大手サードパーティメディアなどのトラディショナルな手法への原点回帰も一部で起きているように感じます。

森岡氏:そうした既存チャネルでも、ROI(投資利益率)が出るかどうかは領域や製品ステージによると感じています。

鈴木氏:確かに、領域や製品によっても異なりますね。

コンテンツは多様な観点で使い分け

川野氏:メディアの話題に関連して、コンテンツやターゲティングの課題はどこにあると考えますか。

パーソナライゼーションの重要性はフェーズによる

鈴木氏:パーソナライゼーションをどこまで精緻に行うかは、多くの企業に共通する悩みです。医師を細かくセグメントに分け、MRのリソースを配分するのは、旧来のマーケティングでも行ってきたことです。しかし、それをコンテンツマーケティングに当てはめても、多様なメッセージは出しにくく、結局は最重要顧客に対して一つ二つのメッセージを継続的に届けるような“一本槍”の施策になりがちだと感じます。

安藝氏:パーソナライゼーションはフェーズごとに切り替えることが大切ではないでしょうか。ローンチ直後の“死の谷”にあたる期間は、セグメント別の個別化したメッセージが必須ですが、アーリーアダプター受容後にシェア拡大を狙う段階では、統一したメッセージでもよいと私は思っています。ただ、もちろん、シェアオブボイスなのか、ワンペイシェントディテールなのかによっても変わると思います。

森岡氏:リソースには限界があるので、フェーズごとにリターンを見極め、優先順位をつけて取り組むべきですね。成長過程にあるような品目ではパーソナライズに注力することでより高いリターンが見込める可能性もありそうですね。

川野氏:コンテンツのパーソナライズには、バリエーションの限界もあると思います。一方で、配信タイミングや配信チャネルのパーソナライズはできるかもしれません。

鈴木氏:「ライトコンテンツ、ライトタイミング」ですね。データが豊富になってきた今だからこそ、うまく活用して配信タイミングを個別化し、コンバージョン率を高める工夫は可能になったと思います。あとは、市場が極めて大きい領域では、医師のセグメント別のコンテンツを用意して、少しでもシェアを向上させる活動も意義があると考えています。

ノンプロモーションの狙いは“キープインタッチ”

川野氏:プロモーションコンテンツとノンプロモーションコンテンツの制作体制はどのようになっていますか。

森岡氏:ブランドガイドラインが関連するものはブランドチームが制作し、医療政策などの一般トピックは別部署で制作するケースが多いと思います。

安藝氏:一般トピックは別部署ですが、それ以外は私が所属するプロダクトマネージメントグループが担っており、Webサイトもポッドキャストも自ら制作しました。

鈴木氏:私は、現在は製品マーケティングを担当していますが、以前は組織横断のデジタルマーケティング部署でノンプロモーションコンテンツを担当していました。ただ、読者を誘引するようなコンテンツは閲覧されても製品ページへの遷移につながりにくく、効果検証が難しいのが課題でした。

川野氏:そうしたコンテンツは行動変容の促進よりも“キープインタッチ”の意味合いが強く、エンゲージメントを絶やさないことが目的になりますね。

森岡氏:「また面白い情報があるかも」という期待を持たせ、メール開封率を上げる効果はあるかもしれませんね。

データ活用の要諦は信頼性担保と基盤構築

川野氏:今後は、プロモーションかノンプロモーションかを問わず、コンテンツの配信設計の戦略もより重要になると考えています。私の部署では今、アダプションラダーなどに関連付けながら、コンテンツをどう配備していくか、ということに力を入れているところです。

ただ、どのプラットフォームにコンテンツを置いて、どのようにデータを集め、分析するかも重要なポイントです。サードパーティから入手するデータも大事ですが、結局、オウンドのファーストパーティデータがどれだけあるかが競争優位性につながるとも言われますね。皆さんはどう取り組んでいますか。

MRの入力データの信頼性が最大の鍵

森岡氏:製薬マーケティングにおけるデータ分析の基盤は、MRが収集する医師からの“生”の情報にあると考えています。MRに正確に入力してもらい、それを活用可能なデータとして構造化していくことが重要であり、このプロセスをきちんと実行できる企業は、今後大きな強みを持つと考えています。

ですから、フェイク入力の可能性を感じた際には即座に注意を促すとともに、なぜそのデータが将来的に重要性を増していくのかを、継続的に発信し続けることが必要だと考えています。

安藝氏:MRが入力したデータの信頼性をどう担保するかは、永遠の課題ですよね。

鈴木氏:実際にMR自身がMRの入力データを信用しておらず、そのデータをもとに生成されたアウトプットも参照したくない、というようなケースもあると聞きます。

川野氏:ディテール回数を評価指標に入れないなど、ダミー入力を防ぐ工夫もあるようですが、やはり規則で縛らなくても正しいデータが蓄積される、よいサイクルが回るのが理想ですね。

鈴木氏:その点、デジタルデータは信頼性が本当に高いです。ただ、サードパーティデータは、購入費用の問題や、データ分析してもROIを出すのが難しいという問題があります。それらを考慮すると、オウンドメディアにも注力し、ファーストパーティデータの拡充に注力する必要があると考えます。

ただ、ログイン前後でのデータ取得、タグ付けの粒度など、難しい部分もあると考えています。

データ基盤の整備とデータ人材が不可欠

森岡氏:入手したデータをただ無造作に蓄積するだけでは、活用するにあたって多くの困難を伴います。そのため、整備された基盤と、それを分析できる人材が不可欠と考えています。しかし、そうした環境を構築し、分析をきちんと行える人材は決して多くなく、需要に見合うリソースを確保することは容易ではないと感じています。

川野氏:手法について議論になることもあります。データ分析のスキルと経験を持った人材でも、アサンプションや前提データの正確性次第で、適切なROIを出せないこともあります。一筋縄にはいかない課題ですね。

データ分析の専門チーム、AIを使うアドバンスアナリティクスのチームがいても、逆にマーケターのデータリテラシーが低くなってしまうという課題もあるでしょう。分析できても、課題と結びつかなくなってしまう。専門部署の設立の隆盛には良し悪しもあります。

鈴木氏:マーケターのデータリテラシーはより重要になりますね。領域の特性によっては、効果検証よりもKOLマネジメントなどに目が向きがちなこともありますが、データドリブンな意思決定が今後は一層求められるでしょう。

生成AIリテラシー向上は業界全体の課題

川野氏:データ活用を進めるうえで、生成AIは避けて通れないテーマです。皆さんはどう取り組んでいますか。

森岡氏:研究開発部門では活用が進んでいるようですが、コマーシャル部門のように社外との接点で活用しようとするとチャレンジングなことが多いですね。

ただ、例えば、製薬企業向けCRMでは、近い将来AIが標準機能として搭載されることもあるようです。そうした動きをきっかけに、業界全体での標準化が一層加速していくことを期待しています。

鈴木氏:資料作成や翻訳などに使えるAIツールの基盤は整備されつつありますね。コマーシャルでは現場からの期待値は高いのですが、まだ飛びぬけたツールはないように思いますね。

川野氏:規制産業ならではの難しさがありますね。グローバル企業では社内ポリシーが厳しく、国内で判断できる企業の方が比較的進んでいるというイメージを持っていますが、企業によるでしょう。

とはいえ、6月のワークショップで取り上げたように、他業界では急速にAI活用が進んでいます。業務外を含めて、できるだけAIを使い、慣れていくべきです。

私は一般業務では、契約書のリスクチェックや資料の壁打ちにAIを使用しています。チームメンバーにも折に触れて活用を促しています。最近は自分の代わりに回答してくれるクローンAIが最先端のトピックですが、その構築にも取り組んでいます。

マーケティング業務でも、ペイシェントジャーニーやペルソナ作成などで具体的なユースケースが出てきています。

安藝氏:MRが生成AIで作成したペイシェントジャーニーを使って医師と議論している場面を見たことがあります。

川野氏:いずれにせよ、製薬業界全体で生成AIリテラシーを高めることが急務です。勉強会の開催などを通じて底上げを図る必要があるでしょう。

患者起点の発想で、新たな課題に挑み続ける

安藝氏:オムニチャネル強化に向けたさまざまな取り組みを伺い、勉強になりました。ただ、新たな挑戦をするほど、社内での抵抗感が増すこともあるのではないかと考えますが、対処方法はありますか。

森岡氏:「機能軸ではなく患者軸で考えよう」と呼びかけ、発想の転換を促すことが有効と思います。機能軸での発想が強いと、抵抗を感じることもあるでしょう。しかし、そうした呼びかけによって、顧客に直接関わらない部署でも徐々にマインドが変わると思います。

鈴木氏:企業のカルチャーによっても異なりそうですね。新しいツールのメリットなどを前面に出すと抵抗感が出やすそうですが、顧客中心の視点、ビジネス課題を起点にしてコミュニケーションすると、共感を得られやすいと考えます。

川野氏:抵抗勢力を押し返して自分の色を出すことは、仕事の醍醐味でもありますね。

最後に感想をお願いします。

鈴木氏:今日は、新しい取り組みが次々に生まれているお話を聞けて楽しかったです。生成AIなど、「皆さんに置いていかれないように本気で取り組もう」と刺激を受けました。

森岡氏:悩みはどの企業も同じだと知って安心した一方、データの重要性を改めて認識しました。生成AIがさまざまなツールに実装されていく中で、差別化の鍵はデータそのものになります。自社データの収集ではどうしてもフィールドの人に負荷が大きくなりますが、将来への投資だと理解を得ながら基盤を構築していきたいですね。また、オウンドメディアの重要性も今後さらに高まる可能性を感じており、引き続き情報交換の機会を得られればと思いました。

安藝氏:日々の業務に忙殺されると売上ばかり見てしまいがちですが、データ活用や生成AIなど、新しい取り組みにも投資していきたいと内省する機会になりました。顧客を起点にして社内外の共感を得ながら、壁を乗り越えていきたいと思います。

川野氏:レギュレーションやコンサバティブな文化など、業界共通の課題や空気感が浮き彫りになりましたが、企業を超えたこうした議論が、それを打破するきっかけになればと願います。本日はありがとうございました。

<参考>※URL最終閲覧日2025.09.19

1)Medinew, 2025.06.23, 製薬企業のオムニチャネル戦略に関する調査 2025年版

(https://www.medinew.jp/downloads/research/omnichannel-survey-2025)

2)ミクスOnline, 2022.01.28, 医師の処方行動と薬剤情報源 新規処方は「MR」が有利 処方増・処方維持は「MR×ネット」が有効

(https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=72481)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)