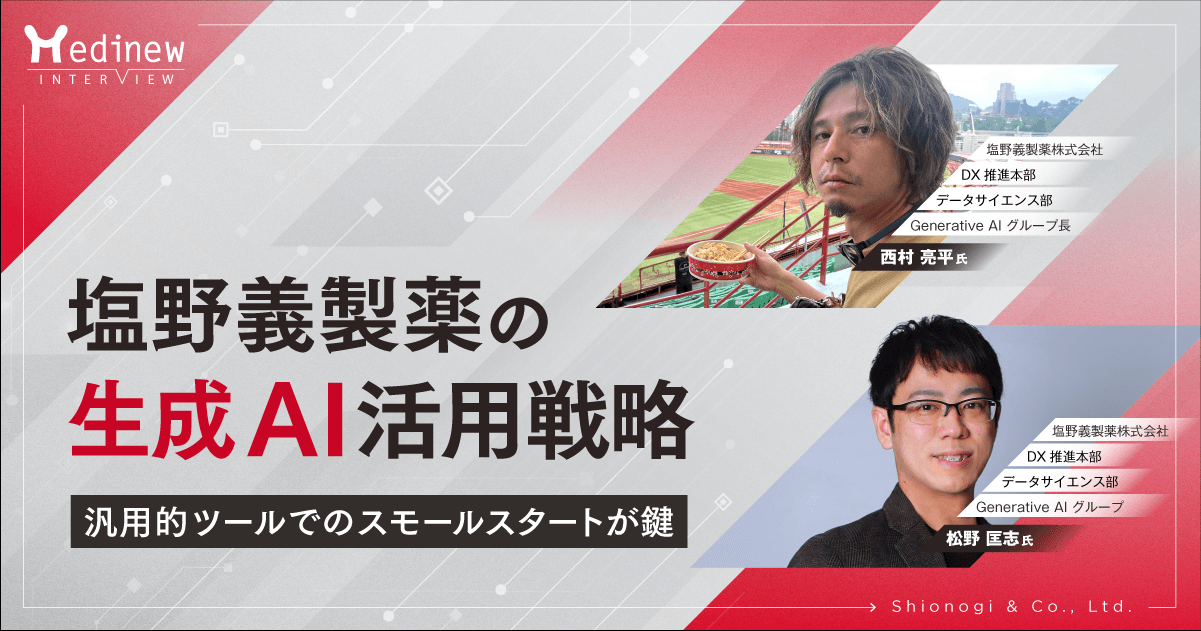

塩野義製薬の生成AI活用戦略-汎用的ツールでのスモールスタートが鍵

生成AIが目覚ましい進化を遂げる現在、製薬業界においても生成AI活用の機運が高まっています。そんな中、塩野義製薬株式会社はGenerative AIグループを立ち上げ、生成AIの本格的な社内実装化に乗り出しました。

製薬企業で生成AIを浸透させるためのポイントとは何か。今後、生成AIによって実現したい目標とは。同社のDX推進本部 データサイエンス部 Generative AI グループ長の西村亮平氏と、同グループの松野匡志氏にインタビューしました。

生成AI活用の第一歩は、社員に便利さを実感してもらうこと

Generative AIグループを発足させ、社内の知見を結集

―2024年10月、貴社DX推進本部 データサイエンス部にGenerative AI グループが発足されたと伺いました。Generative AIグループ発足の背景を教えてください。

西村氏:生成AIに異なるアプローチで向き合っていたIT部門とデータサイエンス部門を統合し、生成AI活用をより迅速に進めようと発足したのが、Generative AI グループです。従来、IT部門は社内インフラとして生成AI基盤を整備していたのに対し、データサイエンス部門は現場の業務改善やDXの手法の一つとしてデータの処理や分析などに生成AIを活用していました。両部門に散在していた知見や技術を統合することで、共通の課題認識のもと、インフラ整備からツール開発まで一貫して実行できる体制にしたいという狙いがありました。

まずは、汎用的なツールの開発で小さな成果を狙う

―同グループ発足後、社内の生成AI活用状況はどのように変化しましたか。

西村氏:発足して約半年ですが、社内の生成AI使用率は徐々に上昇しています。Generative AIグループが「汎用的なことから小さく始める」のを意識して現場に働きかけたのが功を奏したのかもしれません。

―「汎用的なことから小さく始める」というのは、具体的には何を指していますか。例えば、社員にプロンプトの書き方を教えるといったことでしょうか。

西村氏:確かにプロンプトは生成AIを活用するのに不可欠な要素ですが、その書き方を一方的に伝えても、現場の社員がすぐに生成AIを活用してくれるとは限りません。適切なプロンプトを入力するには、求める答えから逆算して社内外の情報を抽出・加工し、質問方法を調整するといった事前準備が必要なため、結局多くの社員は生成AIを使うのを億劫に感じてしまうはずです。

そこで私たちは、そういった準備をしなくても、あらゆる業務に使いやすい汎用的なツールを提供し、生成AIの便利さや有用性を現場の社員に実感してもらうことからスタートしました。その一例が、社内外のガイドライン横断検索ツールです。製薬企業ではさまざまなガイドラインを確認して必要箇所を抽出する作業があらゆる部門で発生するので、生成AIによって複数のガイドラインを簡単に検索できるツールを開発したのです。一見小さな取り組みですが、このように少しずつでも目に見える成果を出していくことが大切だと考えています。

―プロンプトの知見や理解度にかかわらず、さまざまな業務に活用できるという意味で、確かに汎用的なツールですね。

業務特化型のツールも開発し、現場・経営層に貢献

―汎用的なツール開発の他に、生成AI活用に関して取り組んでいることがあれば教えてください。

西村氏:最近では、現場の声を聞きながら、業務により特化したツールを開発することも増えてきました。汎用的なツールだと、実際の業務にそのまま使用できないことも少なくありません。社内外のガイドライン横断検索ツールを例にとると、部門や業務ごとに求められる情報の鮮度や検索の粒度が異なりますし、各業務のコンテクストによって必要な情報も変わってきます。

そこで、汎用的なツールで各業務に即したデータを抽出し、それと社内の情報を掛け合わせるなどして現場のワークフロー自体を効率化するためのアプリケーションを作るようになったのです。このようなサイクルを繰り返すうちに、現場の社員たちも「従来はテクノロジーが追いついていなかったが、今なら生成AIで対応できるのではないか」と気づき始め、生成AI活用に関するアイデア出しや議論が活発になりつつあります。

さらに、現場だけでなく、経営層やマネジメント層向けのツールも開発中です。製薬業界では規制が多いこともあって、経営判断・事業判断に時間を要することも少なくありません。そこで、それらの判断に必要な情報収集や評価を効率化することで意思決定を早め、機会損失を防ぎつつビジネスチャンスを掴めるようにしようと考えたのです。

現時点で開発に着手しているのは、生成AIで議事録を解析して経営層の戦略的思考プロセスをモデル化するツールや、対話型AIを通してR&Dマネジメント層の性格・志向をクローン化するツールです。ひとまずは、経営層やマネジメント層が意思決定するために“もう一人の自分”の力を借りるようなイメージで作っていますが、いずれは、現場の社員が提案を上申する際の壁打ちツールとして応用できるかもしれません。

―汎用的なツールだけでなく、業務特化型のツールも並行して開発しているということですね。

西村氏:はい。とはいえ、各ツールについて社員に知ってもらうための施策は道半ばなので、生成AI利用率はまだまだ引き上げる余地があります。今後は各社員の習熟度や要望に応じて、自社で利用できるインフラやツール、自社の活用事例などをもとにした研修を実施していくことも検討しています。

現場との連携で、生成AIの精度を上げる

メディカルライティング部門との協働事例

―先ほど、現場から生成AI活用のアイデアが上がり始めているというお話がありました。具体的な事例があれば、教えてください。

松野氏:例えば、メディカルライティング部門の責任者から提案を受けて、同部門と共に生成AIを用いた業務効率化プロジェクトを推進しています。

医薬品の臨床開発においては、各フェーズで治験実施計画書(プロトコール)や治験総括報告書(CSR)といったさまざまな文書を作成する必要があります。それを担っているのが、メディカルライティング部門です。しかし、過去文書からのテンプレートの転記や整合性の確認、改定管理などに時間を要する上に、転記ミス防止やレビュー徹底、バージョン管理など、品質担保にも大きな負荷がかかっていました。

そこで現在、「文書検索」と「文書作成」の工程を支援するアプリケーションを開発中です。前者にあたる開発文書検索アプリでは、クラウド上にコンテナを作成し、メディカルライティング部門が参照する文書をベクトル化して検索しやすくする予定です。一方後者では、プロトコール生成支援アプリやCSR作成支援アプリの開発に着手しており、プロンプトをセットしておくことで、自社のテンプレートに基づいて必要なデータを参照しながらドラフトを作成できるようにしようと模索しています。

しかし、これらのアプリケーションを実装するのは決して簡単なことではなく、例えば文書転記の際に図表のフォーマットが崩れる、あるいは生成AI独自の表現を完全には制御できない、試験ごとに大きく異なる項目はプロンプトをセットすることが難しいといったさまざまな課題が確認されています。そのため、メディカルライティング部門と対話を深めながら徐々にアプリケーションをアップデートしていく、いわゆるアジャイル(短期間のサイクルで、必要な機能ごとに開発と実装を繰り返す)のスタイルで開発を進めています。

現場との連携に必要なのは、生成AIを「一緒に育てている感覚」

―実務で多忙な現場の部門と連携しながら、生成AIの活用を推進していくのは簡単ではないと想像します。普段のやり取りで気をつけていることはありますか。

松野氏:アプリケーションを「一緒に育てている感覚」を持ってもらうことですね。

最初のプロトタイプは、Generative AIグループで作成しますが、そのアウトプットの良し悪しは、業務に精通している現場の部門にしかわかりません。データの粒度や文章の精度、UI/UXなど、Generative AIグループだけでは気づけない観点がたくさんあるのです。

そこで、週に2回、現場の部門とのミーティングを設けてしっかりとフィードバックをもらい、今後の方向性をすり合わせるようにしています。互いに密なコミュニケーションを取りながら試行錯誤して開発を進めることで、現場の部門にもアプリケーションを「自分たちの手で育てている」感覚を持ってもらえており、それが一種のモチベーションとして機能しているのではないかと想像しています。

生成AIを部門横断で展開するためのポイント

―メディカルライティング部門以外との協働も進んでいるのでしょうか。

松野氏:はい。もともと当社では、特定の部門や業務のニーズに限らず、汎用的に横展開できるような生成AIツールを目指して開発を進めています。それもあって、先ほどご紹介した文書生成・作成支援アプリや文書検索アプリを、技術研究や生産に関わる部門で活用することも検討しています。

他にも、意思決定支援ツールを、マーケティングやプロダクトマネジメントに応用することも可能かもしれません。社内外から情報を集めて意思決定を行うという意味では、経営判断や事業判断と変わらないので、意思決定支援ツールの開発過程で得られた知見を活かせるはずです。

―部門を跨いで横展開していくために、工夫しているポイントがあれば教えてください。

松野氏:意識しているのは、メディカルライティング部門を含め、先行する取り組み事例を他部門に共有することですね。社内外のイベントを通して、各部門との取り組み内容を紹介するのはもちろんですが、各部門の責任者や社員と個別に話す機会があれば、それぞれの課題に近そうな先行事例を積極的に紹介するようにしています。「自分たちと似た業務で成果が出ているのか」「自分たちの部門でも応用できるかもしれない」と気づいてもらうことが、新たな事例を生み出すきっかけになると考えています。

生成AI活用のリスクと社内運用の柔軟性を両立させるポイント

―生成AI活用にあたっては、誤情報の混入(ハルシネーション)や情報漏洩など、さまざまなリスクも指摘されています。それらを回避するために、どのような取り組みを行っていますか。

松野氏:まずハルシネーションに関しては、人がチェックするフローを必ず入れることで、リスクヘッジを行っています。先ほど例として取り上げたメディカルライティング部門との協働プロジェクトでも、現場の社員によるレビューや修正の工程はあえて残しています。

情報漏洩の観点では、システム環境の整備を徹底すると同時に、社内ガイドラインを制定して経営関連の極秘データを参照する際には注意を促しています。

西村氏:社内で提供している生成AIツール以外は、使用を推奨していません。設定の仕方をしっかりと理解していなければ、二次利用されるリスクなどがあるからです。そこで、社内の生成AIツールで代替できないかを検討してもらったり、あるいは社内の生成AIツールでできるようになるまで待ってもらったりしています。

ただ、ここでポイントなのは、社員に指示するのではなく、あくまで提案する姿勢を保っていることです。リスクを可能な限り排除しつつも柔軟性も確保して、使用制限による不満が出ないように心がけています。

生成AIに過度に期待せず、まずは60点のアウトプットを目指そう

―今後、生成AIによって製薬業界はどのように変化すると考えますか。

西村氏:生成AIによって間接業務や直接業務を代替し、上市までのリードタイムを短縮できることがすでに明らかになりつつあります。短期的、中期的には、この取り組みの進捗度合いで、製薬企業間に差がついてくるかもしれません。

とはいえ、その取り組みも長期的な差別化ポイントにはならないでしょう。ビジネスに関わる業務は、国の規制に対応するためのドキュメンテーションが大半を占めます。つまり、業界全体で標準化していく可能性が高い、むしろ標準化していくべき業務が多いのです。だからこそ塩野義製薬も、自社で獲得した知見や開発したツールを横展開するなどして業界全体に貢献していきたいと考えています。

―最後に、生成AI活用を推進している製薬企業に向けて、メッセージをお願いします。

松野氏:西村が指摘するように、生成AIは業界全体の業務構造を変えるポテンシャルを持っています。ただ、社内に導入する際は、むしろスモールスタートを意識することをおすすめします。生成AIに過度な期待をすると、挫折してしまう可能性が高まるからです。

今回お伝えした通り、私たちも最初から100点のアウトプットを得られたわけではなく、むしろ挑戦する度にたくさんの課題に直面しました。しかし、たとえ60点にしか満たないアウトプットでも、少しでも業務時間を短縮できるなら大きな価値がある。そして、それを100点にするところにこそ、人間の存在意義があると考えています。

まずは小さな成功を積み重ねること。それこそが、大きな成果につなげるための近道であるはずです。

.png&w=640&q=75)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)