AI検索とDtoDコンサルがつなげる、プル型の臨床疑問解決と医師の行動変容|MDMD2025 Autumnレポート

従来のMR活動の機会が限定される中、医師が自ら情報を求める機会を捉えるプル型の情報提供が重要になっています。2025年10月に開催されたMedinew Digital Marketing Day(MDMD) 2025 Autumnでは、株式会社Medii 取締役 執行役員COO 筒井亮介氏が医師のインプットとアウトプットの両面を支援する「プル型デジタルインターフェース」の意義を解説。さらに、そこで得られたリアルな臨床現場のニーズをデータ分析し、製薬企業の戦略立案につなげる取り組みも紹介しました。

医師の「能動的な悩み」を捉えるプル型の接点

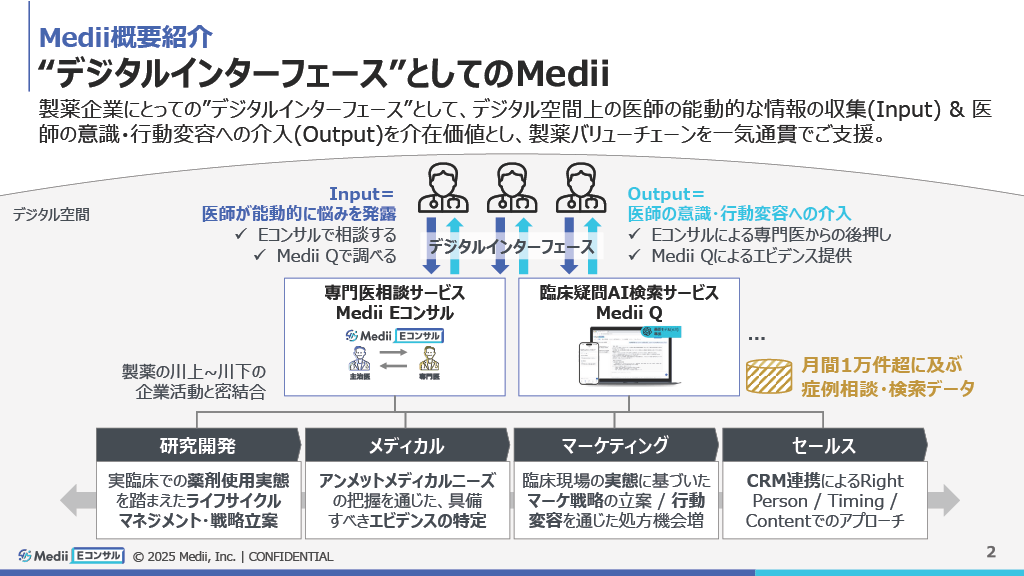

臨床医が悩みや疑問を感じた瞬間に、「検索して調べられる」「専門医に相談できる」といった接点を提供することが、いま求められるプル型のデジタルインターフェースです。

企業側から一方向に情報提供するだけでは、医師の悩みには応えられません。医師が能動的に悩みを発露できる環境を整え、そのニーズに合わせて情報を返すことが重要になります。

同社は、このプル型の情報提供を実現するために以下2つのサービスを提供しています。

- DtoD(Doctor to Doctor)コンサルサービス「Medii Eコンサル」

- 臨床疑問AI検索サービス「Medii Q」

これらのサービスに寄せられた主治医の悩み(インサイト)に対し、論文などのエビデンスや専門医が持つ最新の知見といったアウトプットを提供することで、主治医の意識や行動の変化につなげる流れを生み出しています。

専門医への症例相談が行動変容のトリガーに

Medii Eコンサルは、主治医が匿名で、実名の疾患専門医グループにチャット形式で症例相談を行えるオンラインコンサルです。

累計1.5万件超の相談が行われており、「国内最大級の症例相談のパートナー」だと筒井氏は話します。日本の医師の約70%にあたる23万名が利用可能で、回答には1,800名以上の専門医が協力しています。

相談を行う医師の多くは病院所属で、全体の8割を占めています。臨床の第一線で活躍する10~20年目の医師がメインユーザーであり、プライマリーから希少疾患まで幅広い疾患領域において、診断や治療選択・副作用マネジメントなどの相談が寄せられています。

診療の中で臨床疑問が浮かんだら、医師はMedii Eコンサル上でいつでも相談でき、専門医グループとのやり取りを参考にしつつ、診断・薬剤選択などの臨床判断を行うことができます。

実際にMedii Eコンサルを利用した医師へのアンケートでは、91%が「新たに診断が付けられそう/考えていた診断が変化しそう」「新たな治療選択肢の可能性が見つかった」「専門機関への患者紹介を行う/検討する」といった行動変容につながったと回答しています。

製薬企業との協働で相談促進プロジェクトを展開

さらにMedii Eコンサルでは、製薬企業と協働し、診断率向上・治療選択最適化を目指すプロジェクトを実施しています。当初は希少疾患の取り組みが多い傾向にありましたが、最近ではオンコロジーやプライマリー領域など幅広い領域での取り組みが増えています。

プロジェクトでは、領域ごとに専門医グループを形成し、当該疾患のエキスパート医師へオンライン上で気軽に相談することが可能となっています。

臨床疑問AI検索サービスの検索ログがMR活動を高度化

Medii Qは、PubMed・ガイドラインに特化し、オープンウェブの情報を拾わないことで、信頼性の高いエビデンスのみに基づいた情報を提示する医師向けの生成AI検索サービスです。「医師向けのChatGPTと捉えていただけると分かりやすい」と筒井氏は説明しました。

同サービスは、2025年7月にプレスリリースにて公表し、8月には単月1万件超の検索が行われるようになりました。Medii Eコンサルと同様に、質問する医師層は病院所属が8割を占め、実臨床での疑問解消に必要な参考情報を得ることが主な目的となっています。

Medii Qに相談文を入力すると、ガイドラインやPubMedの論文情報に基づいて回答が生成されます。併せて参考論文などのリンクも表示されるため、元情報の確認が可能です。

相談の内容によっては専門医へのコンサルの推奨も提示され、その場合は生成AIが相談文の下書きまで自動生成しているため、ワンクリックでMedii Eコンサルへの投稿に進めることも可能です。

製薬企業向けに3つのメニューを提供

Medii Qから製薬企業に提供可能なデータは以下の通りです。

1. インサイトデータ

疾患や薬剤に関する検索トレンドや医師の関心事・情報ニーズを特定し、戦略立案やMR活動に活用できるインサイトデータとして納品します。

2. 製薬企業オウンドサイト内へのMedii Q設置

サイト活性化やインサイトデータの取得、セミナーでのリアルタイムな質問受付などに活用できます。

3. 製薬企業向けのMedii Qアカウントの発行

エビデンスレベルの高い情報だけを提供する生成AIとして、MSLなどの社内業務に活用できます。

リアルな臨床現場のニーズを基にしたデータ解析

Medii Eコンサル(主治医の相談と専門医の回答)とMedii Q(主治医のAI検索の内容)で蓄積された数万件以上のテキストデータ※は、製薬企業にとって貴重な一次情報となります。

※データは、患者個人情報を含まないよう適切に処理されています。

同社では、このテキストデータを、症例データの解析に最適化された生成AIを活用して分析。アンメットメディカルニーズ分析、疾患・処方ボトルネック分析、疾患実態分析、専門医動向分析など、多様な切り口でインサイトを抽出・レポートとして納品するデータ解析サービスも提供しています。

膿疱性乾癬診療における課題構造分析の事例

筒井氏は、データ解析の実例として、重症型乾癬である汎発性膿疱性乾癬(GPP)の診療におけるある薬剤の処方ステップの課題分析事例を紹介しました。

このレポートでは、Eコンサル上の相談内容をもとに、処方に至るまでの診療ジャーニー(診断、治療方針の決定、導入の意思決定、治療の継続・維持)のボトルネックを定量分析しています。

その結果、ハードルが最も高いステップは②「治療方針の決定」と③「導入の意思決定」で、「ハードルの高さスコア」がいずれも「5」と最高値でした。これら2つのステップでは、例えばGPPと診断後に全身療法に踏み切る時期やステロイドや既存薬からの切替時期などに医師がハードルを抱えていることが分かります。

さらに、特定された複数の課題について、Eコンサル上の発言の割合などから「課題の重要度スコア」を算出することも可能です。その上で、こうした分析に基づいた各課題の解決の方向性として、例えば、症例ベースの導入判断支援コンテンツ(導入の決め手となる症例シナリオ集、KOLによるWebセミナー)などが考えられるでしょう。

「電子カルテの情報から見えるデータにも限界があるが、困りごとというニーズ、ファクトに基づいたデータからインサイトが見えてくることが、本分析の特徴」と筒井氏は説明しました。

プル型の情報提供とテキストデータ分析の相乗効果で真のインサイト発掘を

医師が自ら発する「悩み」「臨床疑問」をデジタルインターフェースで捉える「プル型」の情報提供は、MRの活動が以前に比べ制限されるようになった今、重要なチャネルとしてますます存在感を高めていることが、筒井氏の講演から明らかになりました。

また、DtoDコンサルや生成AI検索のサービスに蓄積される膨大なテキストデータは、医師の行動変容プロセスにおいて定量化が困難だった、真のボトルネックを特定するための強力な一次情報となり得ます。こうしたデータ分析に基づくインサイトは、MR活動の高度化や、医師の意思決定を支援するコミュニケーション戦略の策定にも直結すると期待されます。

DtoDの情報提供と生成AIによる検索・データ分析という、専門家の知見と最先端の技術を組み合わせた最新のオファリングは、医師のインサイトや診療ジャーニーを解像度高く理解するための重要な一手となることでしょう。

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)