医師を動かす“体験設計”とは-オムニチャネル戦国時代の勝ち筋|MDMD2025 Summerレポート

.png&w=1920&q=100)

2025年6月に製薬・医療機器業界の有識者が集結し開催されたMedinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summer。セッション「オムニプロモーション戦国時代を勝ち残るためのKeyチャネルとは」では、株式会社メディカルトリビューン 代表取締役社長 堀川修氏とアルフレッサ株式会社 カスタマーエクスペリエンス部 部長 海老澤伸明氏が、製薬企業の真のオムニプロモーション実現に向けた課題と解決策について、医師約1,100名への調査データや成功事例を交えながら解説しました。

医師が直面する情報過多の実態(メディカルトリビューンの調査結果より)

メディカルトリビューンの堀川氏は、同社が2025年5月に実施した医師約1,100名への調査で浮かび上がった製薬企業のプロモーションの現状について紹介しました。

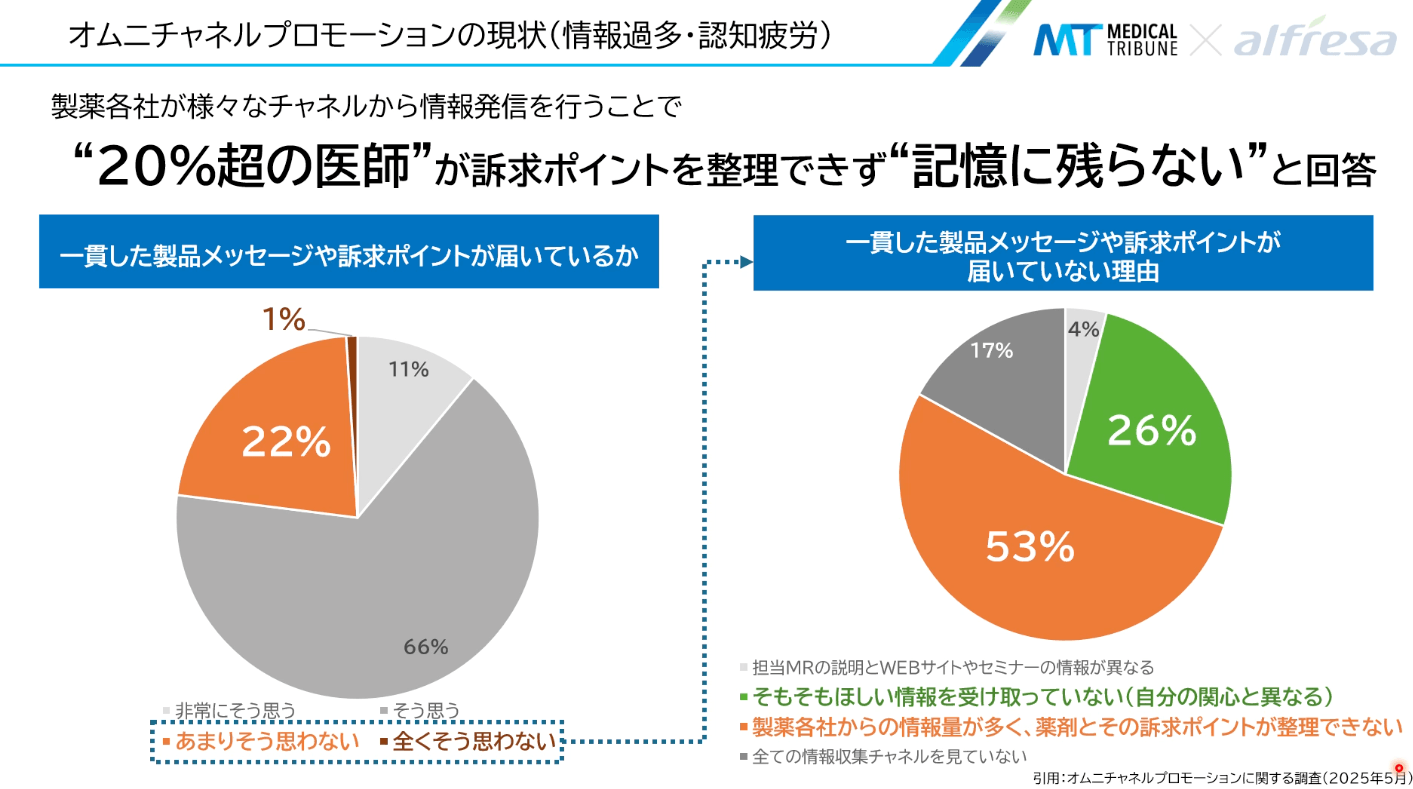

調査の結果、20%を超える医師が製薬企業から受け取るメッセージの訴求ポイントが整理できず記憶に残らないと回答し、その理由として「情報量が多く薬剤と訴求ポイントが整理できない」「そもそも欲しい情報を受け取っていない(自分の関心事と異なる)」といった声が大半を占めています。

堀川氏は、この状況について「各社が同じチャネルで、同じようなメッセージを同じような頻度とタイミングで送ってくる状況に、医師はうんざりしているのではないか」と指摘しました。製薬企業側がオムニプロモーションを実施しているつもりでも、医師から見ればかつてのSOV(シェアオブボイス)競争のデジタル版に過ぎないということです。

製薬企業が抱える戦略と戦術、2つの課題

堀川氏は製薬企業のこうした状況について2つの課題があると述べ、その解決策についても提案しました。

1. 戦略面の課題と解決策:短期的成果主義からエンゲージメント重視へ

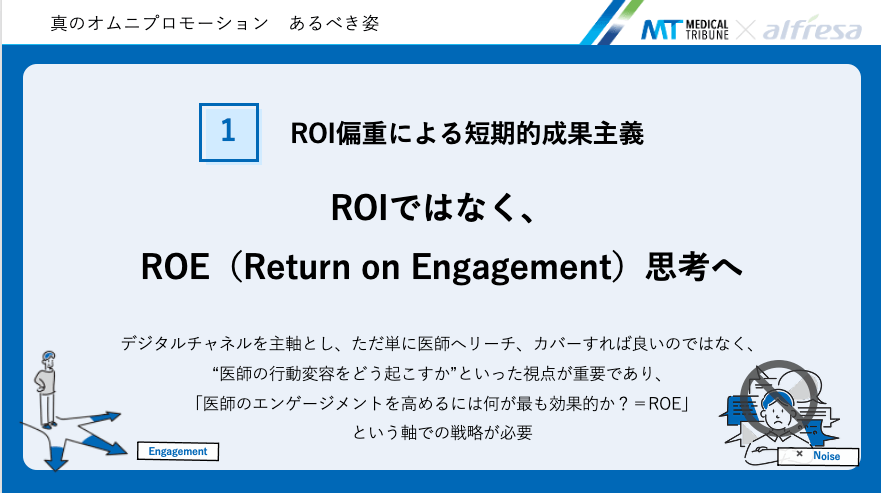

オムニプロモーションが効果を発揮しない第一の要因として、堀川氏は「ROI(投資対効果)重視による短期的成果主義」を挙げました。営業本部やマーケティング部門では、KPIがROIに変更されたことで、デジタルチャネルを主軸とした手軽に数値化でき、かつ大量リーチ可能なペイドメディアに依存しがちになっています。足元の数字と短期的成果を求められ、スピード感も要求されるため、カバー率を重視する傾向があります。

しかし、本来ROIを考えるのであれば、カバー率ではなくアクティブ率やコンバージョン率といった指標が重要になります。本来であれば、「多くの医師に情報を見せること」ではなく、「医師に何をどう届けて、どう行動変容させるか」まで見据えた戦略が必要です。

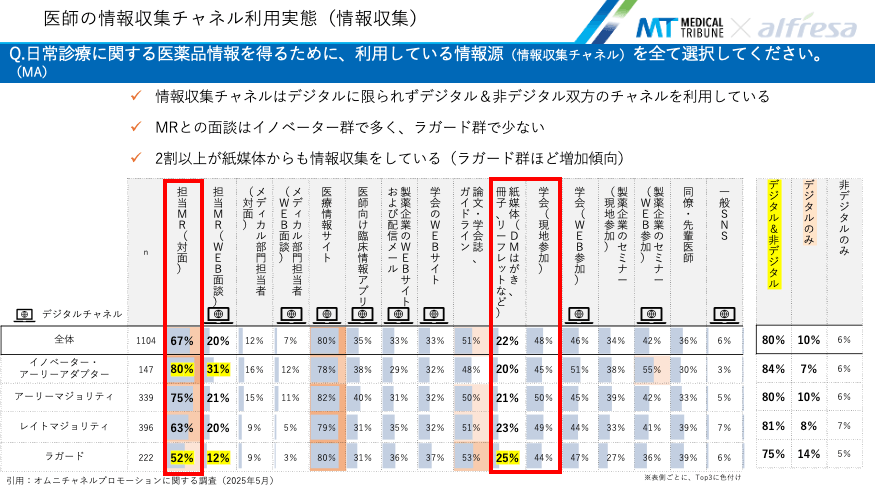

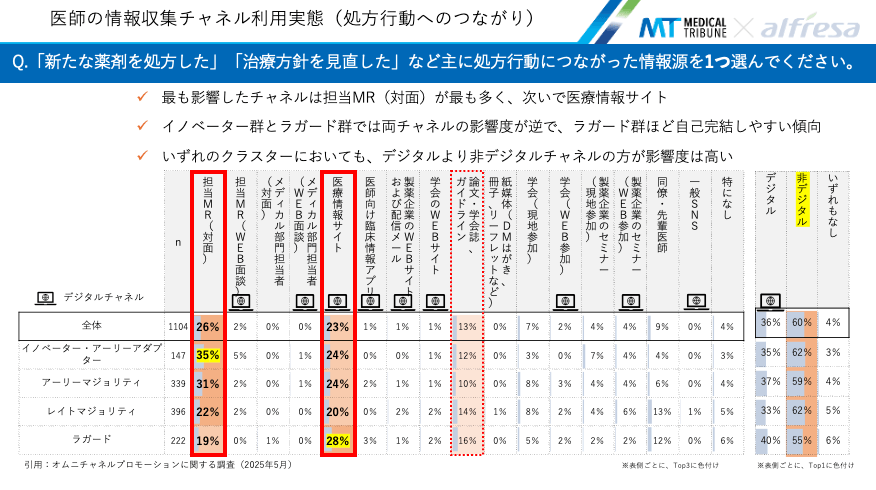

同社の調査では、医師の約80%が「デジタル」と「非デジタル」の両チャネルを併用しており、いずれか一方に偏っている層は少数にとどまりました。クラスター別で見ると、MRとの面談を重視する医師はイノベーター群で多く、ラガード群で少ない傾向でした。また、クラスターに関係なく、2割以上の医師が紙媒体からも情報収集をしていました。

処方への影響度では担当MRの対面面談が最も高く、次いで医療情報サイトでした。イノベーター群とラガード群では影響度が逆転しており、ラガード群ほど自己完結しやすい傾向が示唆されています。いずれのクラスターでも非デジタルの方が処方への影響度は高いという結果が出ています。

このことから、「ROI(投資対効果)重視による短期的成果主義」という課題に対する解決策として、堀川氏は「ROE(Return of Engagement)」という思考を提案しました。これは、デジタルチャネル主軸で単に量やカバー率を追求するのではなく、医師の行動変容をどう起こすかという視点を重視し、医師のエンゲージメントを高める最も効果的な方法を軸とした戦略立案の重要性を示しています。

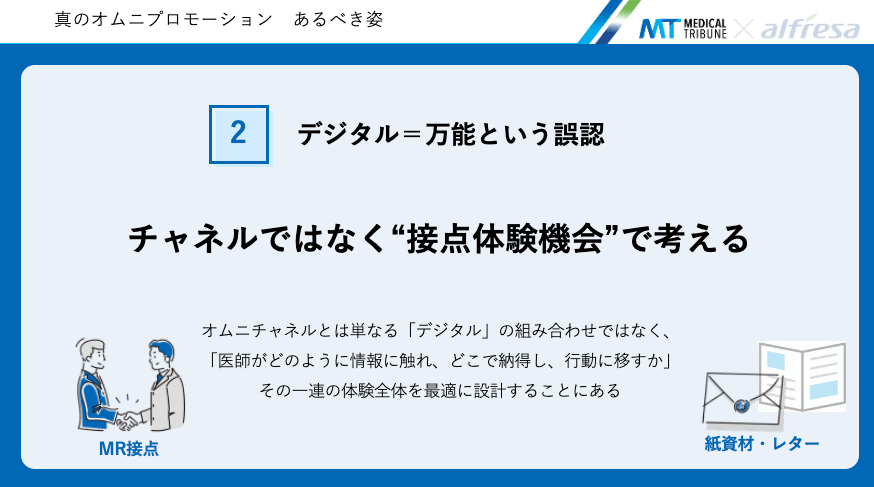

2. 戦術面の課題と解決策:デジタル万能主義からの脱却と体験全体の最適設計

第二の課題として、「デジタル=万能という誤認」があります。パンデミック以降のDX化定着により、「オムニチャネル=デジタルチャネルの組み合わせ」と誤解されるケースが散見されています。その結果、紙チャネルやMRなど非デジタルチャネルが軽視されがちな状況が生まれています。

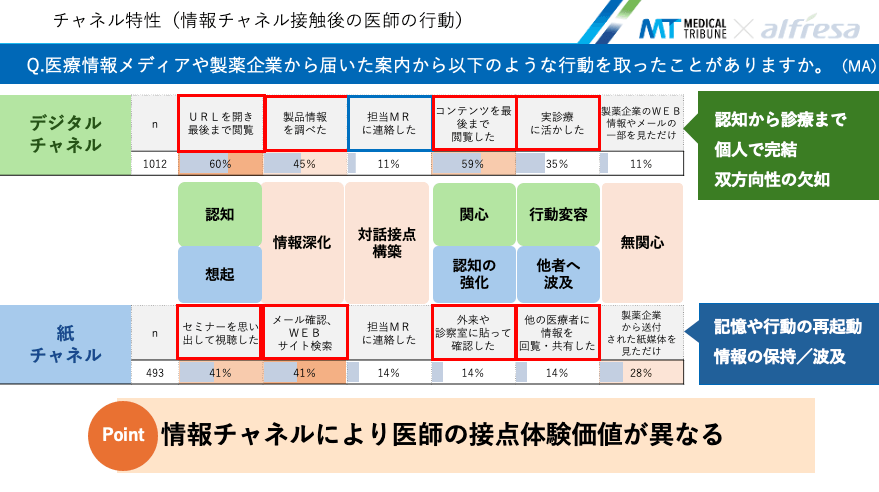

堀川氏は、情報チャネル接触後の医師の行動に着目し、各チャネルが果たしている役割を以下のように整理しました。デジタルチャネルでは認知から診療までが個人で完結する傾向がある一方、双方向性が欠如しています。紙チャネルでは記憶や行動を再起動する効果があり、「外来や診察室に掲示する」「医局で回覧・共有する」といった使われ方もされており、時間や空間を超えた情報の保持・波及効果が確認されています。

また、「デジタルプロモーション後のMR面談によって、その内容に納得できた・理解が深まったと感じたことがあるか」という質問に対しては、実に85%の医師がMRによる補完を受けることで納得感・理解度が深まったと回答しました。

特にイノベーター群では90%とその傾向が高く、「そうしたことがよくある」と回答した割合も40%近くに上っています。これは、デジタルチャネルとMRによる面談を組み合わせることで、デジタルの弱みである双方向性の欠如が補完され、結果として情報の理解度が進み、処方確度が高まることを示していると堀川氏は述べました。

このことから、「デジタル=万能という誤認」という課題に対する解決策として、堀川氏は「チャネルではなく、接点体験機会で考える」ことを提案しました。オムニチャネルとは単なるデジタルの組み合わせではなく、医師がどのように情報に触れ、どこで納得し、行動に移すかという一連の体験全体を最適設計することが重要だと強調しています。

採用率10%アップ、3カ月で約385回のWeb面談。アルフレッサが提供する「Mydodes」の成功事例

後半では、アルフレッサの海老澤氏が医薬品卸の立場から提供するソリューション「Mydodes」について紹介しました。アルフレッサは全国6万8,415軒の医療機関との取引実績を持ち、医薬品売上で国内マーケットシェア24.3%を占める医薬品卸売事業会社として、このリアルな顧客接点を活かしたソリューション事業に注力しています。

Mydodesは、医師・MS(医薬品卸の営業担当)・製薬企業の三者間でコミュニケーションが可能なチャット機能、オンラインMRや学術担当も参加可能なWeb面談機能、Web講演会の案内機能を備えたシンプルなサービスです。現在、製薬企業14社に利用され、会員数は2万人に達しています。

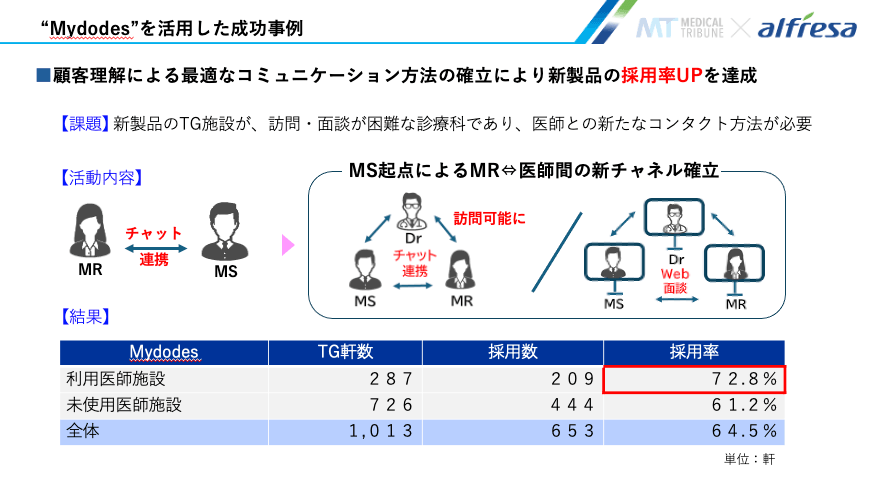

具体的な成功事例として、新製品のターゲット施設で訪問面談が困難な診療科での取り組みが紹介されました。男性MRが訪問しづらい婦人科、透析施設、感染リスクを懸念する血液内科などで、MRとMSがチャット連携した後、MSがファシリテートして対面およびWeb面談を実現しました。その結果、Mydodesを利用している医師と未使用の医師では、約10%強の採用率の差が生まれたといいます。

また、MR減少問題への対応として、メーカーの指定エリアにおいて3カ月間で約385回のWeb面談をサポートした事例も紹介されました。MSがホスト役となってオンラインMRとターゲット医師をつなぐパターンと、リテラシーの高い医師にはMSがアテンド役となるパターンの2つを、医師のニーズに合わせて個別最適化して実施しています。

海老澤氏は、「デジタルとMR、どちらも処方行動につながるチャネルとして間違いないが、ターゲット医師に対してどのような体験価値を提供するかを明確にし、Keyチャネルをセットすることが重要。デジタルとMR活動を連携させた双方向コミュニケーションを実現することで、製薬企業のオムニチャネル戦略に貢献したい」と締めくくりました。

真のオムニプロモーション実現に向けて

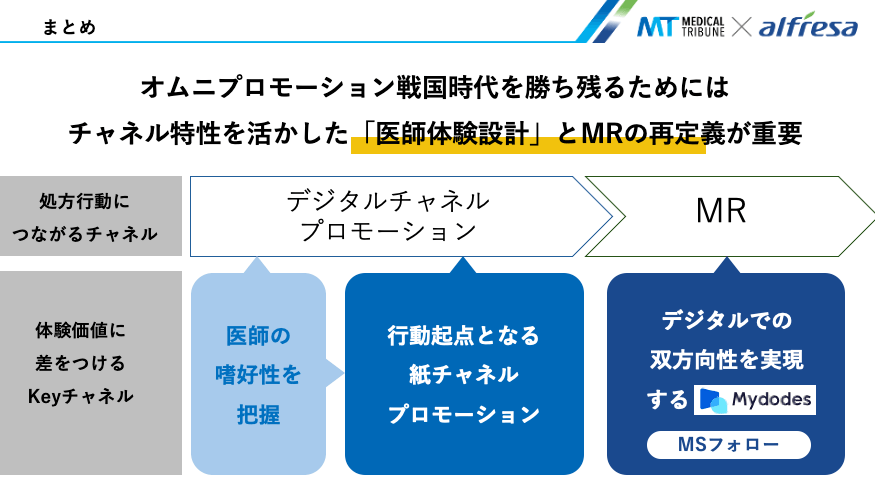

オムニプロモーション戦国時代を勝ち残るためには、医師がストレスなく情報に触れ、自ら動きたくなる体験を設計することが重要です。デジタルチャネル、紙チャネル、MRのいずれも重要な武器であり、それぞれの特性を理解した上で、医師の行動やニーズに合わせた最適なオムニプロモーションを設計・展開する必要があります。

単なるチャネルの組み合わせではなく、医師がどのように情報に触れ、どこで納得し、行動に移すかという一連の体験全体を最適設計することこそが、真のオムニチャネル戦略です。医師によってはMRとの面談が最も信頼できる接点であり、別の医師にとっては紙資材やレターが重要な情報源となります。

この接点体験機会を重視し、各チャネルの特性を活かした医師体験設計とMRの最適な活用により、医師にノイズではなくバリューとして受け取られるオムニプロモーションの実現が可能になるでしょう。

.png&w=640&q=75)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)