変化する検索行動をふまえた疾患啓発デジタルマーケティング戦略は|MDMD2025 Summerレポート

2025年6月に開催されたMedinew Digital Marketing Day(MDMD)2025 Summer。株式会社メディウィル 代表取締役社長 城間波留人氏と同社デジタルマーケティングディレクター 菊地栄斗氏による講演では、一般消費者の検索行動トレンドの変化や同社の支援事例を紹介しながら、情報収集行動の多様化が進む現代における効果的な疾患啓発デジタルマーケティング戦略が提案されました。

生成AI登場も、依然Googleが検索シェア9割をキープ

冒頭で城間氏は、複数のデータを引用しながら近年の一般消費者の検索行動の変化を整理しました。

増加を続けるインターネット利用率は、2024年の総務省調査1)によると60代で90%、70代で67%、80代で36%と、高齢層にも普及が進んでいます。また、健康医療情報を探す際には76%がインターネット検索を利用することが2015年の総務省調査2)で明らかにされています。

生成AIの登場で「検索が使われなくなるのではないか」と言われる中においても、日本における検索エンジンのシェアは2010年以降、実質的にGoogleが9割近くを占める状況が続いています3)。

一方で、「生成AIの拡大の勢いは止まらず、この1年だけ見ても著しい変化が起きている。来年にまた調査を実施すれば、検索の仕方にも変化が見られるだろう」と城間氏は予測。ある米国のブログサイトでは検索流入が8割減少した一方で、生成AIからの流入が10倍に増加した事例もあると補足した上で、「サイト流入を伸ばしたい場合、このような検索行動の変化を注視しながら打ち手を考えるのが重要」だと強調しました。

患者の受診行動変容:病院情報を自らインターネットで探す時代

病院選択時の情報収集方法においてもデジタル化が進んでいます。メディケア生命が実施した調査4)では、「病院を選ぶ際に参考にしている情報」について2014年と2019年の利用率を比較したところ、「家族や知人の評判」が22ポイント、「かかりつけ医の紹介」が28ポイント減少した一方、「病院のホームページ」が16ポイント、「病院検索サイト」が6ポイント増加したことが明らかになっています。

一方で、患者にとって適切な診療科選択は依然として複雑な課題です。製薬協の調査5)では、希少疾患患者の5割が、疾患発症時の困りごととして「どの病院・診療科を受診すべきかわからなかった」と回答しています。

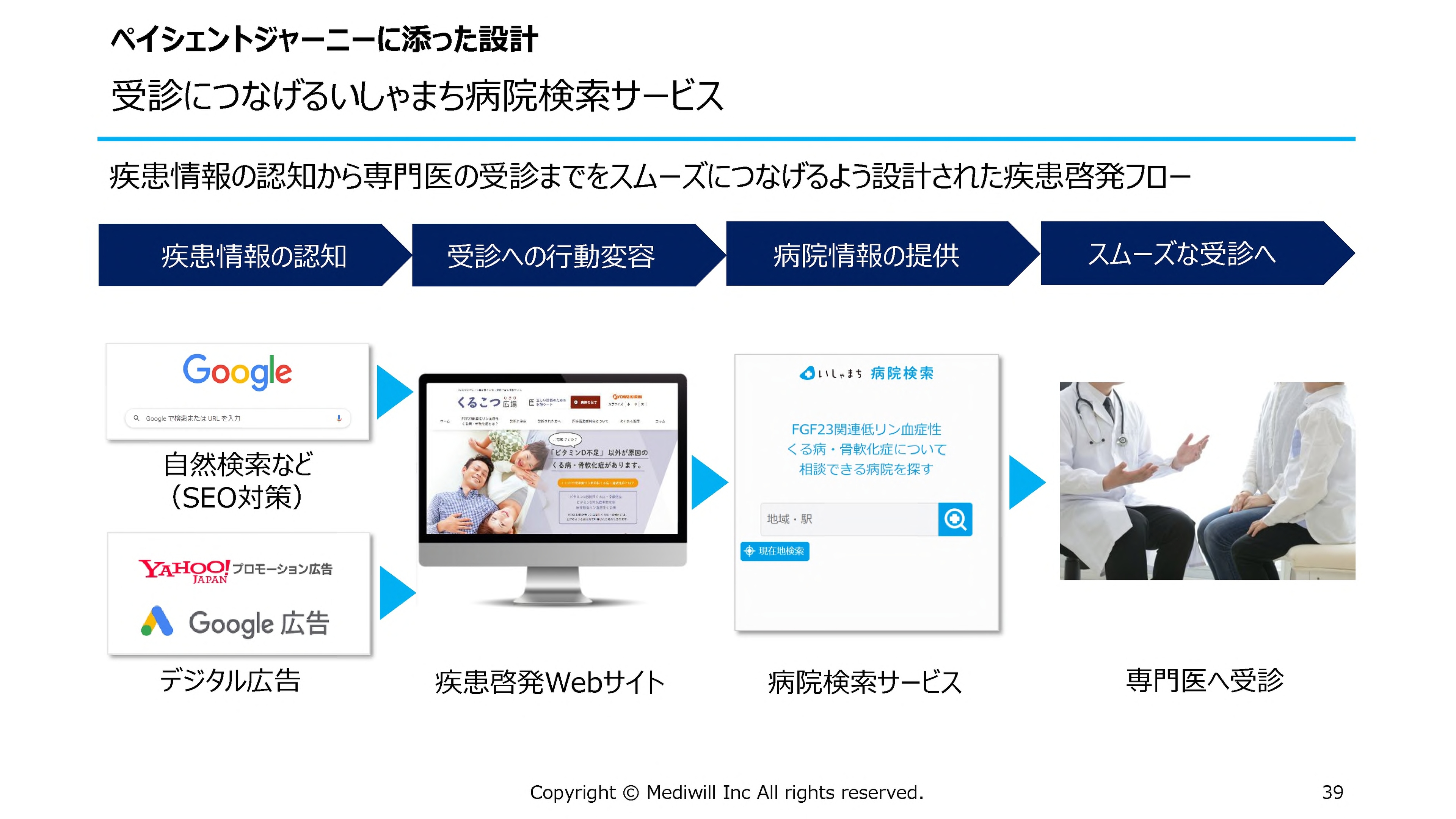

これらの背景から、デジタル上でのペイシェントジャーニー最適化を通じて、潜在患者の気づきから適切な医療機関への受診促進を効果的に図ることが重要であると言えます。そのためには、時代に応じた効果的な集客方法、行動変容につなげるWebサイト設計、病院検索への誘導の仕掛けが鍵となります。

4つの疾患啓発事例

菊地氏は、メディウィルが支援した4つの疾患啓発について具体事例を紹介しました。

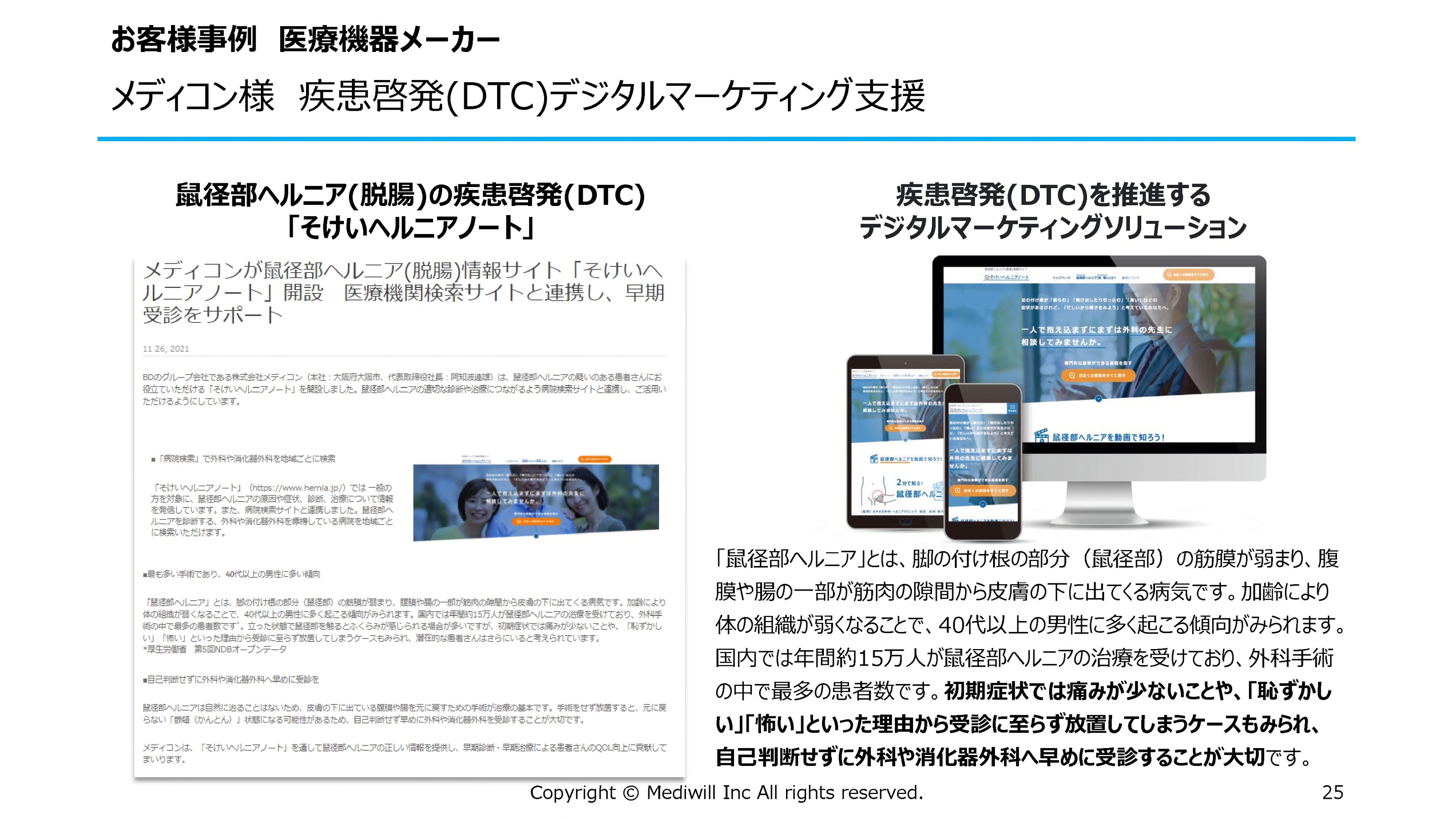

1. 鼠径部ヘルニアの受診促進(株式会社メディコン)

鼠径部ヘルニア(脱腸)は、年間約15万人が治療を受ける外科領域では一般的な疾患でありながら、初期段階では痛みが少ないことや、場所柄の恥ずかしさや恐怖心から病院に行かずに放置するケースが少なくありません。泌尿器科を受診してしまう患者も多いため、適切に外科・消化器外科への受診を促す目的で疾患啓発サイトと病院検索が構築されました。

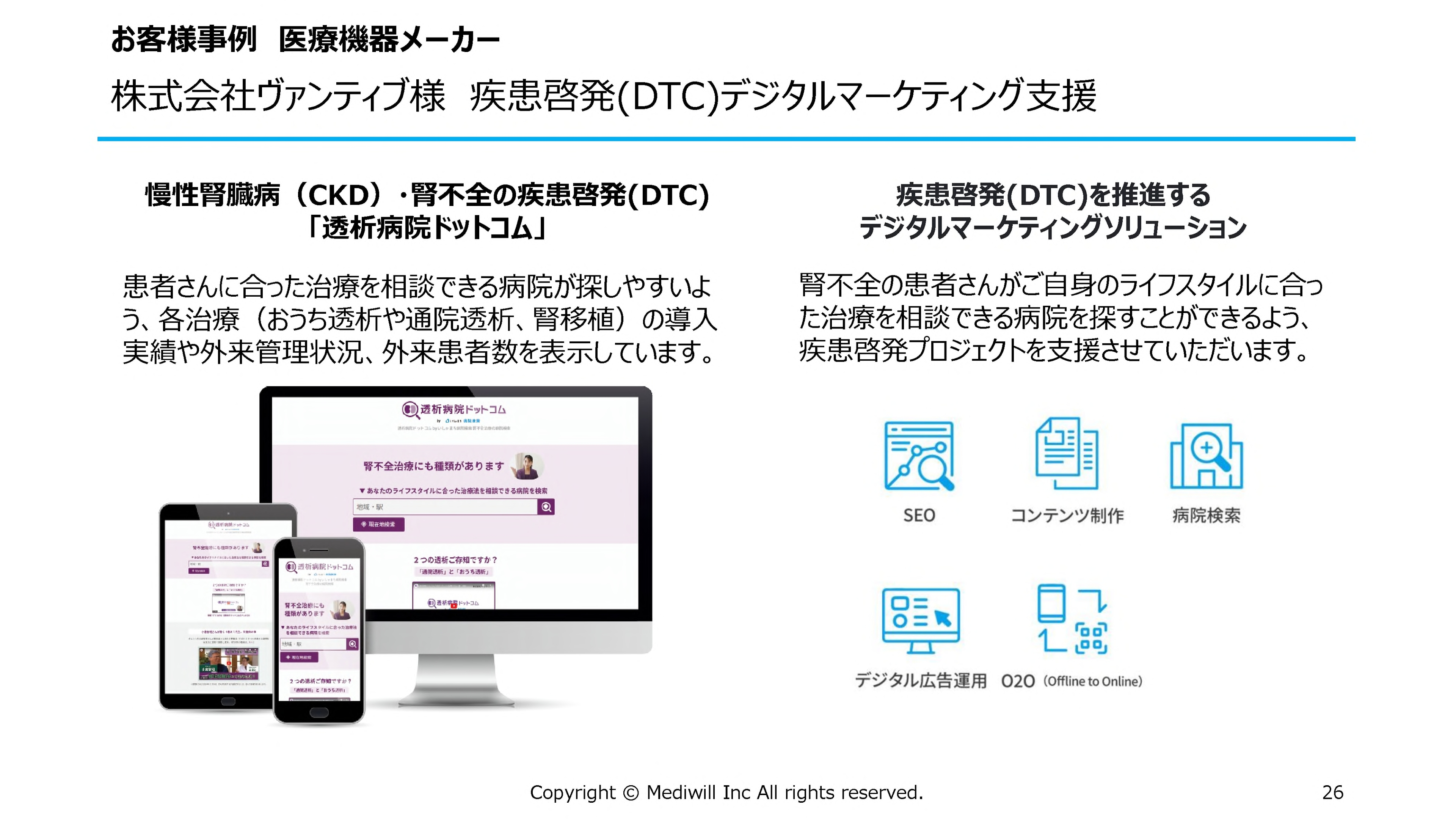

2. おうち透析の認知拡大(株式会社ヴァンティブ)

「おうち透析」と呼ばれる腹膜透析の日本での普及率は3%と諸外国と比較して低く、治療中の患者でもこの治療法を知らないケースが少なくありません。患者が自身のライフスタイルに合った治療が相談できるよう、認知向上のための疾患啓発プロジェクトを総合的に支援。既存疾患啓発サイトへのSEOコンサルティングから始まり、「透析病院.com」という病院検索を構築した上で、デジタル広告やYouTube広告を活用した集客を実施しています。

3. 骨粗鬆症の認知・検査促進(旭化成ファーマ様)

早期発見が重要な骨粗鬆症。そのリスクとDXA検査の啓発を行う「骨検-骨にも検診プロジェクト-」の疾患啓発活動において、デジタルマーケティング活動全般を支援しています。また、メインターゲットが60歳以上の女性のため、紙資材も併用してオンライン・オフライン双方から疾患啓発を実施しています。

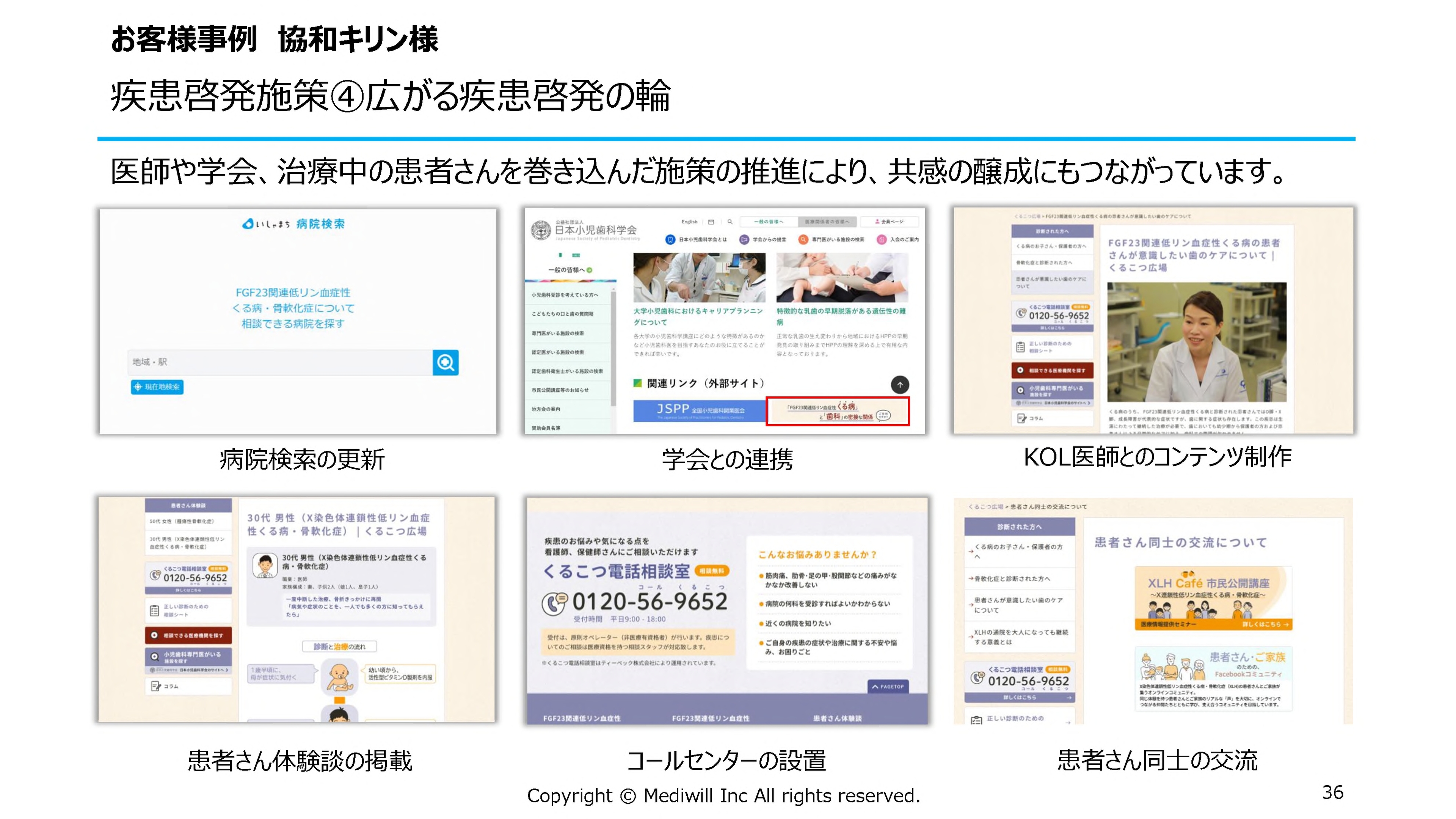

4. FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症の患者発掘(協和キリン株式会社)

日本で約6,000人の患者がいるとされながら、プロジェクト開始当初は治療率10%以下と、90%もの受診勧奨余地のあった希少疾患。「くるこつ広場」という疾患啓発サイトと希少疾患特化の病院検索を構築し、デジタル広告や自然検索対策を実施しました。

さらに学会との連携、KOLによる記事作成、患者体験談の掲載、コールセンター「くるこつ電話相談室」の集客など、多角的な取り組みを展開しました。

その結果、2022年7月から1年間でコールセンターに103件の利用があり、そのうち5名が専門医を受診、2名が確定診断に至りました。菊地氏は「2名と聞くと少ないと感じるかもしれないが、患者1名見つけるのが非常に難しいと言われる希少疾患において、コールセンターを活用した方のうち1年間で2名の方が見つかっているという点は、非常に大きなインパクトがある結果」と評価しました。

疾患啓発プロジェクト推進におけるポイント

城間氏はこれまでの疾患啓発事例を振り返り、疾患啓発に適したプロジェクトの条件についても補足しました。

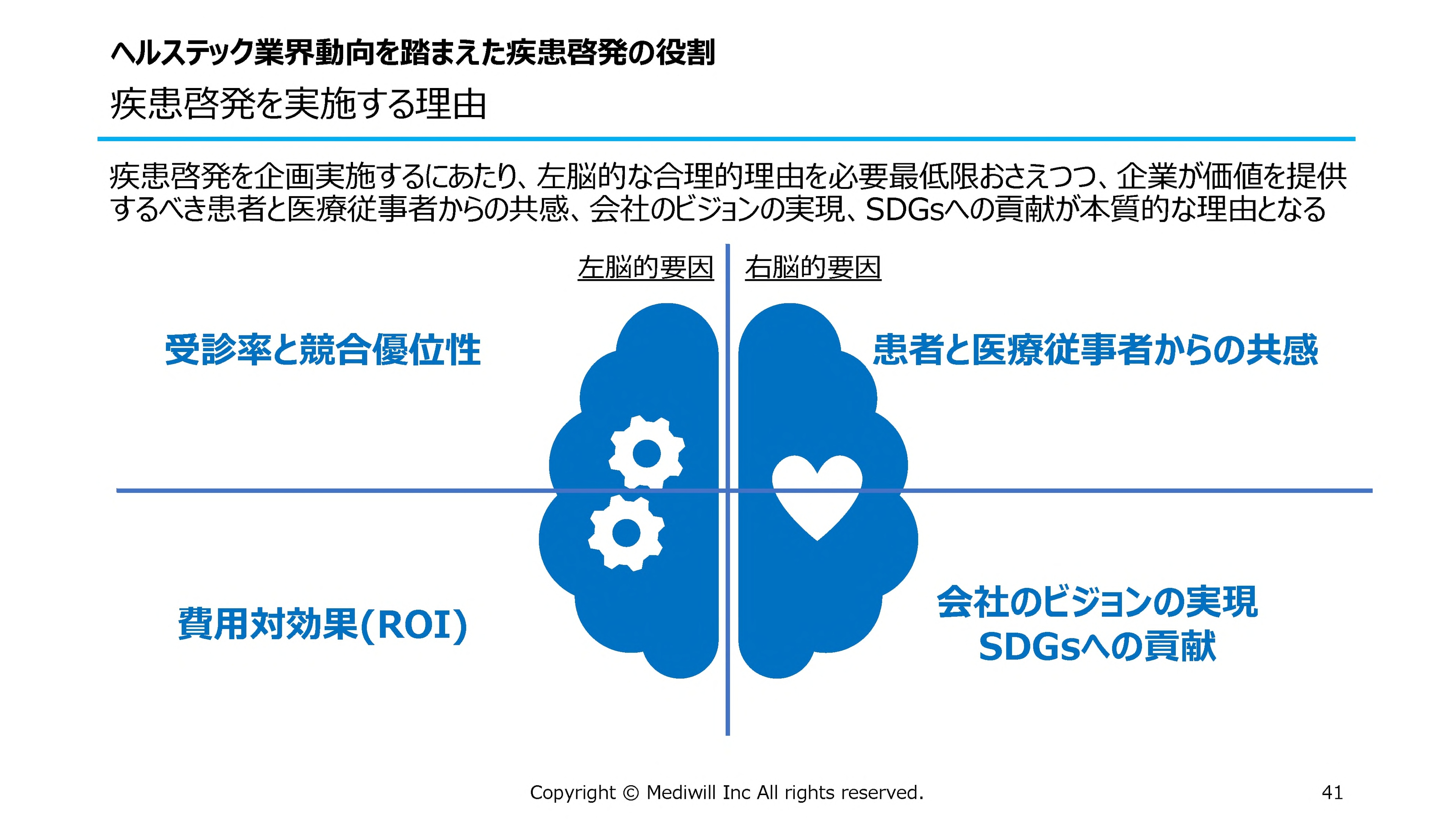

製薬企業が疾患啓発を実施する理由として、受診率と競合優位性、そして費用対効果といった左脳的な合理的理由を押さえつつも、企業が価値を提供するべき患者と医療関係者からの共感や、会社のビジョンの実現、SDGsへの貢献といった右脳的な要因も重要となります。

受診率と競合優位性に関しては、前提として疾患啓発に適しているのは「受診率が低い一方、自社製品のシェアが高い」疾患であり、希少疾患全般や、今回の事例では透析病院.comの事例(治療率3%でありながら、トップシェアを保持していた)がその典型例として挙げられます。

費用対効果の観点では、くるこつ広場や透析病院.comの事例が紹介され、特に透析病院.comではプロジェクト開始から7ヶ月で従来にない手応えが実感されているといい、投資フェーズとして1-2年を見込んだ取り組みの重要性が強調されました。

さらに成功要因として、右脳的要因としての患者と医療関係者双方から共感を得られるプロジェクト設計と、社長以下の経営陣を巻き込んだ体制構築が不可欠であり、最終的には各社が持つビジョンや経営理念との整合性が取れているかが、プロジェクト推進の決定的なポイントになるとの見解が示されました。

検索行動の変化に合わせた疾患啓発施策の設計を

製薬業界における疾患啓発は、潜在患者の発掘と適切な医療アクセスの実現という社会的意義を持つ取り組みです。また、情報のデジタル化、ひいては生成AI時代の到来により検索行動が急速に変化しつつある中、疾患啓発から受診までの一連の患者体験をデジタル上で最適設計することの価値は今後さらに増していくでしょう。

自社のビジョン・理念と合致し、受診率向上という明確な社会貢献を実現する疾患啓発プロジェクトは、製薬企業にとって投資対効果と社会的意義を両立できる重要な戦略として、今後も各社独自の取り組みが期待されます。

<出典>

1) 総務省, 令和6年通信利用動向調査報告書(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR202400_001.pdf)

2) 総務省, 平成27年版情報通信白書(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/pdf/n2200000.pdf)

3) Statcounter, Desktop&Mobile Search Engine Market ShareJapan(https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/desktop-mobile/japan/#monthly-200901-202504)

4) メディケア生命保険株式会社, 2019.3.13, 病院選び・医者選びに関する調査2019(https://www.medicarelife.com/research/025/01/)

5) 日本製薬工業協会, 希少疾患患者さんの困りごとに関する調査(https://www.jpma.or.jp/information/industrial_policy/rare_diseases/report/index.html)

.png&w=640&q=75)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)