生成AI×画像作成で業務効率化ー製薬マーケターはどう活用できる?

製薬企業のマーケティング担当者は、限られた時間の中で多くのステークホルダーと情報を共有し、社内外の意思決定を支えるための資料を作成することが多いのではないでしょうか。ここ最近は多くの画像生成AIが登場し、これらを活用することで資料作成やイメージ共有の効率化ができるようになりました。本記事では、製薬企業のマーケティング担当者が実務で画像生成AIを活用する際の主な用途と、おすすめのツール、そして注意すべきポイントを解説します。

製薬マーケティングにおける画像生成AIの主な用途

現時点で、製薬企業のマーケティング活動で画像生成AIを活用できると考えられる場面は、大きく「社内資料作成の効率化」と「ベンダー・代理店とのイメージ共有」の2つが考えられます。

①社内資料作成の効率化

マーケティング部門では、会議資料やプロジェクト報告、戦略共有のために日々多くのスライドを作成しています。製品戦略の説明、競合分析の共有など、扱うテーマは多岐にわたり、それぞれに適した図解やチャートが求められます。

従来は担当者が図形を一つひとつ配置してフローチャートを作り、矢印の位置やテキストボックスのサイズを調整する作業に時間を取られていました。

しかし画像生成AIを使えば、たとえば作成したマーケティングプランをクリック一つで図やスライドにすることが可能です。現時点では生成した図やスライドをそのまま使うにはまだ完成度が足りないかもしれません。しかし、それでも一から手作業で作成するのと比べて作業時間が大幅に削減されますし、多様な表現スタイルを試せるため、伝えたい内容に最適な見せ方を選択できます。

また、AIによるレイアウト提案やデザイン自動調整機能を活用すれば、デザイン専門のスキルを持たない担当者でも、見栄えのよいプレゼン資料を作ることが容易になります。経営層への報告や部門間の情報共有など、限られた時間で要点を伝える必要がある場面では、視覚的にわかりやすい資料をすばやく用意できることは、大きなアドバンテージとなります。

②ベンダーや代理店とのイメージ共有

製薬企業では、Webサイト、デジタル広告、パンフレットなどを、広告代理店や制作会社など複数の外部パートナーと連携して制作します。このときに課題となるのが、イメージやトンマナの共有です。「温かみのある雰囲気で」「信頼感を重視して」「モダンで洗練された印象に」といった言葉だけの説明では、受け取る側の解釈にばらつきが生じます。制作側が良かれと思って作った素材を見て初めて「想定していたのと違う」と気づき、修正を重ねるうちにスケジュールが遅延することも珍しくありません。

画像生成AIを使えば、こうしたコミュニケーションのギャップを埋めることができます。具体的なビジュアルとして示し依頼の段階で視覚的に方向性を共有できるため、認識のずれを減らし、制作をスムーズに進められます。

また、「イラスト調」「写真風」「3Dイメージ」「水彩タッチ」など、複数の表現スタイルを短時間で試せる点も大きなメリットです。実際の制作を依頼する前に、社内で複数のビジュアルパターンを比較検討し、ブランドイメージやターゲット層に最も適したスタイルを選定できます。

AIで生成した参考イメージをもとに制作パートナーと議論することで、抽象的だった要望が具体化され、クリエイティブの方向性を早い段階で固められます。

製薬マーケ担当者におすすめの生成AIツール

画像生成に使える生成AIツールをいくつか紹介します。いずれも無料版があるものです。週または月の使用回数に制限があり、上限を超える場合は有料のプランとなります。

Felo

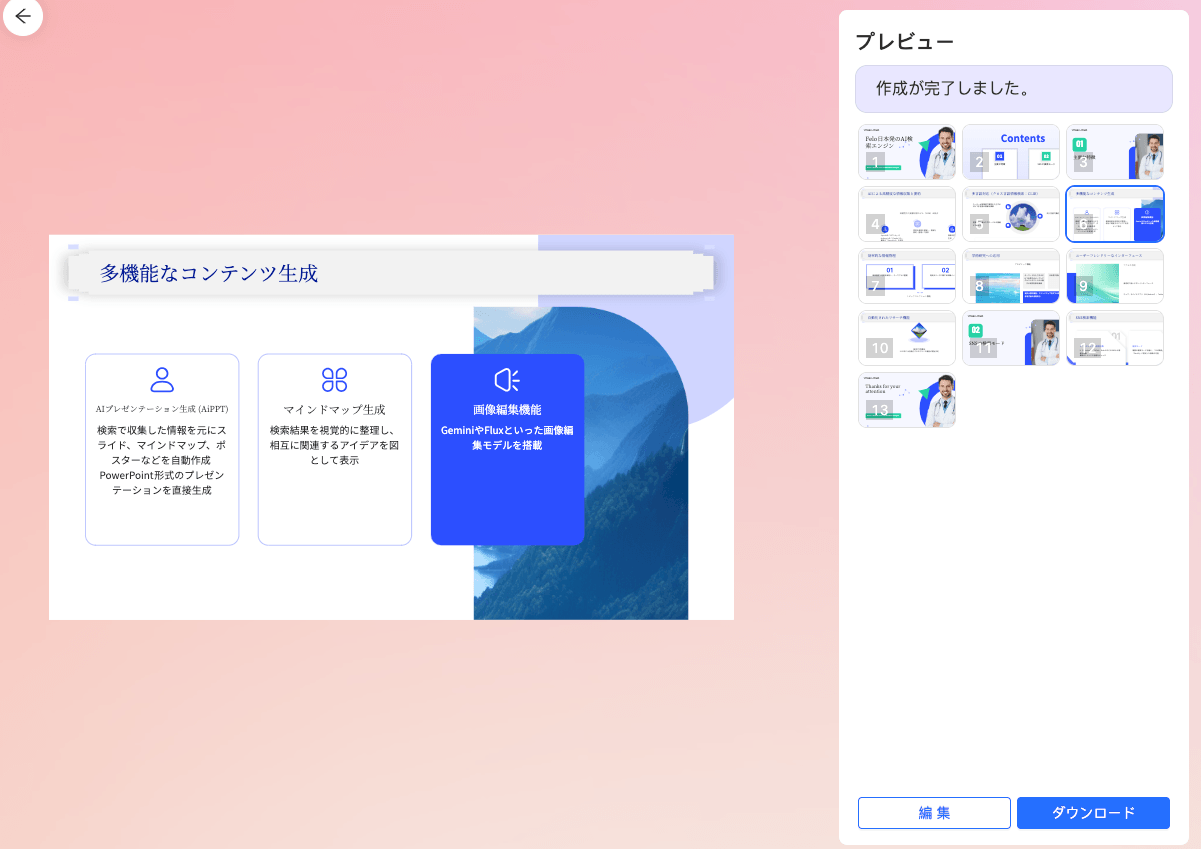

Feloは、日本のAIスタートアップ企業であるSparticle株式会社が開発した生成AIで、情報の収集・整理・分析などに活用できます。主な特徴は、高精度AIモデルを用いた情報処理、日本語で検索してもグローバルな情報にアクセスできる多言語対応、XやTikTokなどから情報収集できるSNS検索機能、そして「プレゼンテーションスライド作成機能」です。

情報収集をした結果は、そのままスライド化することができ、編集可能なパワーポイントのデータとしてダウンロード可能なので、そこから人間の手で調整することで、短時間で資料の完成まで持っていくことができます。

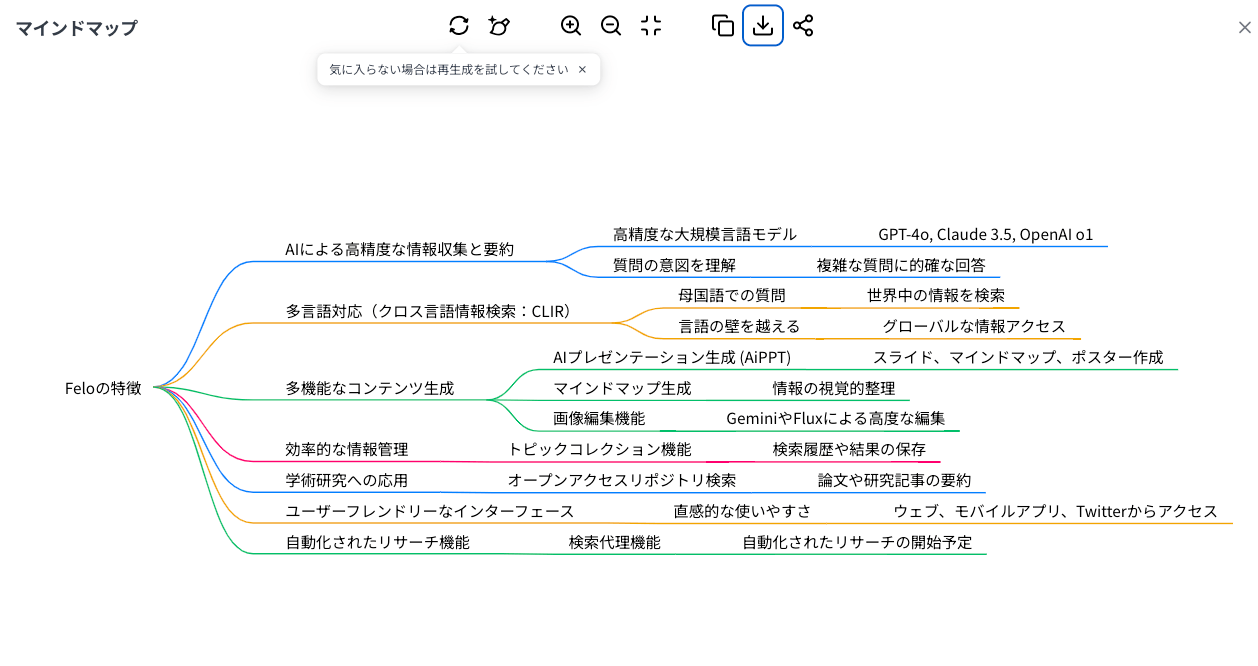

また、Feloでは検索結果をクリック一つでマインドマップとして出力することも可能です。

情報の構造が分かりやすくなり、すばやく理解できるようになります。PNGなどでダウンロードもできるので、そのまま資料に添付して使っても良いでしょう。

以下の記事では、Feloを用いて尋常性乾癬市場を分析し、その内容をスライド化する方法を解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

▼関連記事

https://www.medinew.jp/articles/marketing/business-efficiency/column-ai-felo

Genspark

Gensparkにも、Feloと同じようなスライド作成機能があります。

「AIスライド」のボタンをクリックし、「Gensparkの特徴は?」と入力すると、わずか数秒でスライドを作成できました。作成したスライドは、PDF、パワーポイント、Googleスライドとしてダウンロード可能です。

以下の記事では、GensparkでPESTLE分析を行う方法を解説しています。

▼関連記事

https://www.medinew.jp/articles/marketing/business-efficiency/column-ai-felo

Chat GPT

多くの方が使っているChat GPTでも、図解作成、イラスト・写真生成などが可能です。

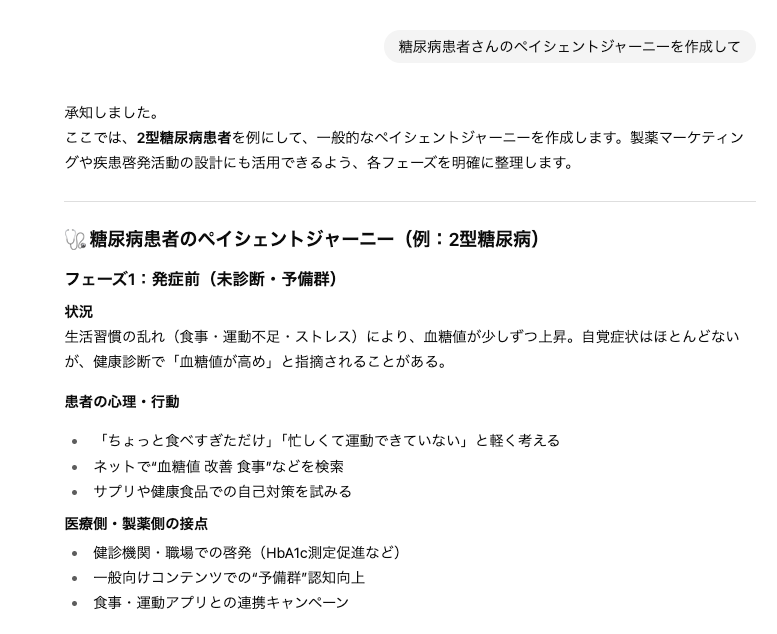

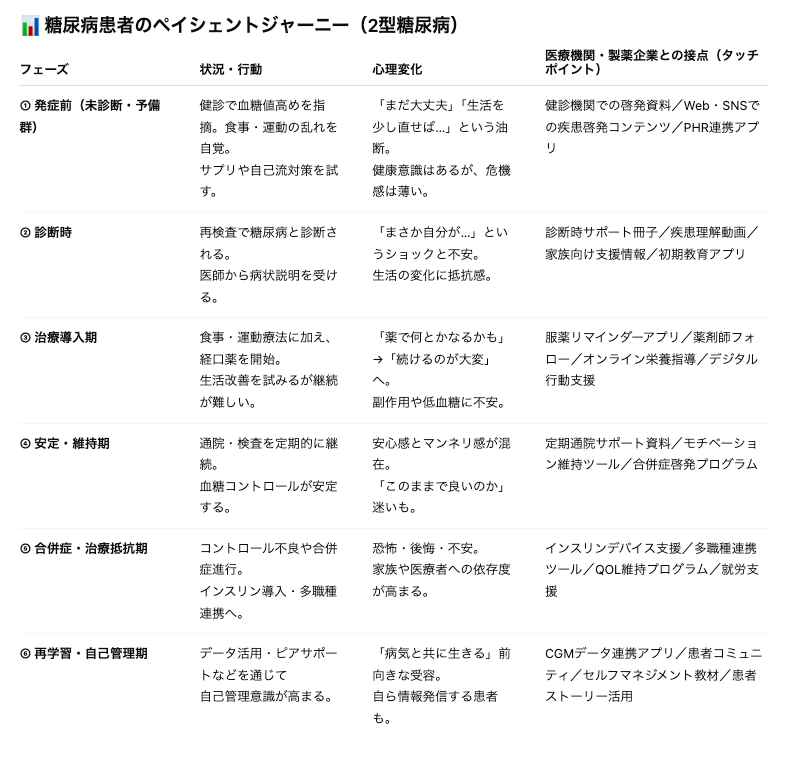

たとえば、「糖尿病患者さんのペイシェントジャーニーを作成して」など、簡単なプロンプトを入力するだけでも、6つのフェーズそれぞれの患者さんの状況、心理、医療機関との接点などを文章でまとめてくれました。

この内容を表にまとめてもらうと、以下のようになりました。

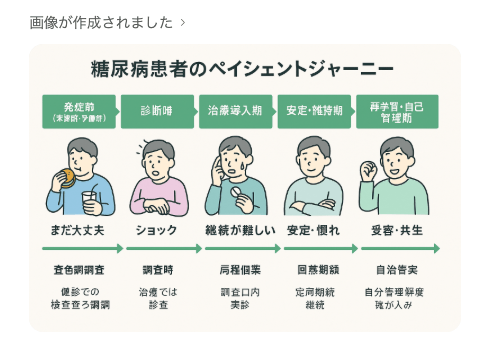

ちなみに、患者の心理にフォーカスした図解も作成してもらいましたが、画像にすると日本語が崩れてしまい、そのまま使うことは難しそうです。ただ、どんな図解を作成するか検討するためのたたき台としては、活用できるのではないでしょうか。

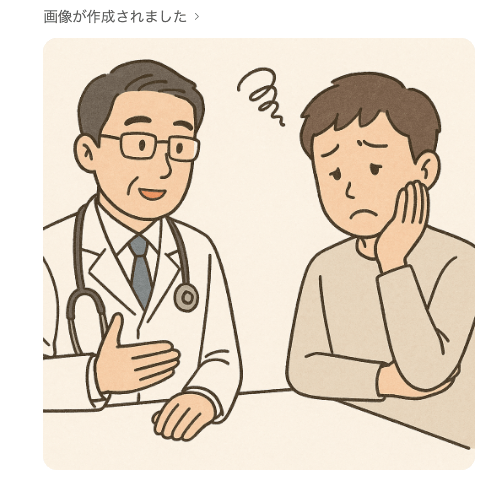

Chat GPTで、イラストを作成することもできます。

「医師と患者のイラストで、患者さんは困った顔をしている」とプロンプトを入力すると、次のようなイラストが出力されました。

ここで試したペイシェントジャーニーの作成やイラストの出力は、GeminiやCopilotといったAIツールでもこのような使い方は可能です。

ご自身が使いやすいツールで試してみてはいかがでしょうか。

機密情報を入力しない生成AI活用術や、Copilotを用いた競合調査の方法は、以下の記事をご覧ください。

▼関連記事

- 製薬企業でも使える!機密情報を入力しない生成AI活用術

https://www.medinew.jp/articles/marketing/business-efficiency/column-ai-dailyuse

- 競合調査に生成AIを活用!パイプライン・決算資料のリサーチを「Copilot」で効率化する方法

https://www.medinew.jp/articles/marketing/business-efficiency/colunm-copilot

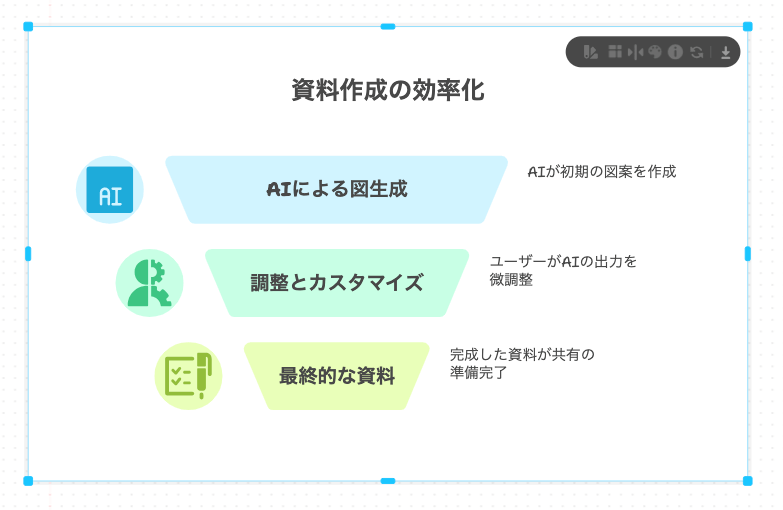

Napkin AI

Napkin AIは、図解の作成に特化した生成AIサービスです。

テキストを入力し、図解にしたい部分を選択すると、その文章に合わせた図解が提案されます。

今回は、本記事の冒頭部分のテキストから図解を作成してみました。

このように、一瞬で図解が作成できます。図解は数パターン提案され、一番イメージに近いものを選ぶことができます。複雑なものは難しいかもしれませんが、シンプルで分かりやすい図を素早く作成して資料に挿入したい時には重宝するツールです。

活用する際のポイントと注意点

生成AIで作成した画像を使用する際には、注意すべき点がいくつかあります。特に製薬業界においては、現状では対外向けの活用には課題があると言えるでしょう。

まず、AIが生成する画像は必ずしも医学的・科学的に正確とは限りません。たとえば人体の構造や病態のメカニズムを図解する際、AIが作り出した画像をそのまま使用すると、専門的な視点から見て不正確な情報を伝えてしまう危険性があります。製薬業界では科学的根拠に基づいた正確な情報提供が求められるため、こうしたリスクは特に重大です。

さらに、薬機法に基づく広告規制への対応も課題となります。医薬品や医療機器に関する広告表現には厳格なルールがあり、誤解を与える表現や誇大広告は禁じられています。AIが生成した画像が、意図せずこうした規制に抵触する可能性もゼロではありません。

著作権の扱いも慎重に確認する必要があります。AIツールによって生成された画像の権利関係は異なり、社内資料での使用は問題なくても、対外的な広告やパンフレットでの使用には制限がある場合があります。商用利用の可否は事前に十分確認しなければなりません。

こうした事情から、今の段階では画像生成AIで作ったコンテンツを患者向けや医療関係者向けの正式な情報発信にそのまま使うには課題が多くあります。

対外的なコンテンツはこれまで通り、専門家の監修とデザイナーによる制作を基本にして、画像生成AIはアイデア出しや社内での情報共有、制作会社とのイメージすり合わせといった、内部での使用に留めておくのが現実的でしょう。

画像生成AIを日々の業務に活用してみよう

画像生成AIは、製薬マーケティング担当者の業務効率を大きく高める可能性のあるツールです。一方で、医療情報を扱う業界だからこそ、正確性とコンプライアンスを担保しながら運用する姿勢が欠かせません。現時点では、社内資料やベンダーとのコミュニケーションといった領域で導入することが現実的でしょう。しかし、将来的には医療関係者や患者向けのコンテンツ制作にも活用できる日が来るかもしれません。そのときに備えて、今のうちからツールに慣れておくことには意味があります。まずは、リスクの低い用途から小さく始めて、使用感や効果を確認しながら、業務の効率化を目指してみてはいかがでしょうか。

(※本記事の内容は、2025年10月時点の情報です。)

.png&w=640&q=75)

.png%3Ffm%3Dwebp&w=640&q=75)